2025年10月24日,北京传来重要消息:全国人大常委会正式决定,将每年的10月25日设立为“台湾光复纪念日”。这一历史性决定,与80年前的今天形成呼应——1945年10月25日,中国战区台湾省受降仪式于台北公会堂举行,日本在台湾长达半个世纪的殖民统治在此刻终结,台湾重回祖国怀抱。

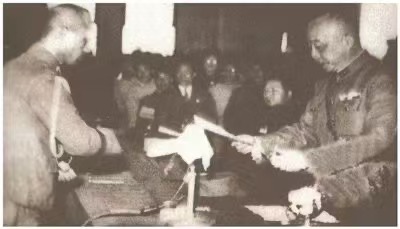

1945年10月25日陈仪(右)接过日方降书

1945年10月25日陈仪(右)接过日方降书

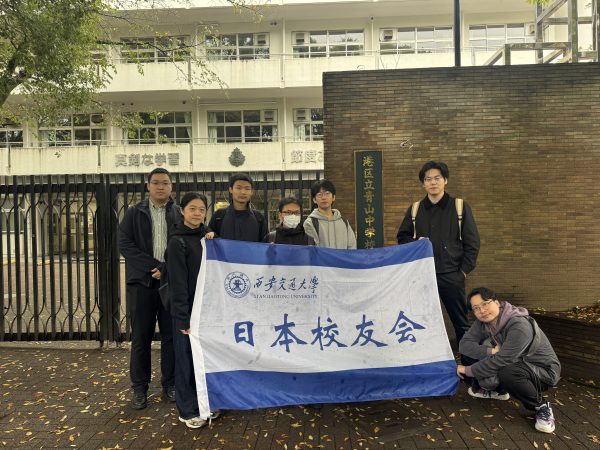

就在这一庄严时刻到来前夕,西安交通大学日本校友会与日本华侨华人博士协会社会科学研究会,在东京共同发起一项特别纪念企划——“留日交大人:探访陈仪将军留日踪迹”活动。他们走向东京街头,沿着百年前陈仪求学、生活、思考的校园和街巷,重新追问一个问题:是谁1945年在台湾接过日本的投降书?他为何站在那里?

一、为何在日本纪念台湾光复?

许多人不解:纪念台湾光复,为何不在台北而在东京?发起人、西安交通大学日本校友会会长郑海洋说:“因为台湾光复的那位受降主官——陈仪——就在这座城市,走过他最重要的青年时代。要理解那场受降,就要回到他起步的地方。”

10月25日清晨,细雨轻落,参与者从成城中学校门前集合。空气清冷,却有种庄重的仪式感——这不是观光,而是一次与历史的对话。

郑海洋在活动开场说:“我们用三张照片来理解陈仪:第一张,与鲁迅、许寿裳在东京的合影;第二张,台北公会堂接受日本投降;第三张,1950年被押赴刑场。他的前半生属于民族胜利,他的后半生属于时代悲剧。”

二、陈仪其人:留日青年、受降主官、历史悲剧

陈仪,1883年生于浙江绍兴。20岁赴日,进入振武学校,先后在陆军测量部、陆军士官学校、陆军户山学校、陆军大学校学习。与鲁迅、许寿裳、邵铭之同时期留日,合影留存于1903年的黑白底片。他读兵书,也读《诗经》、《孟子》,同时为光复会和军国民教育会捐款,是典型的“军人+知识人”。

1917年,陈仪成为中国首批进入日本陆军大学校的留学生之一。这座学校位于东京青山,如今是港区立青山中学所在地,曾是培养东条英机、冈村宁次的地方。具有讽刺意味的是,同样走出这座校园的人,有人成为侵华元凶,有人成为台湾光复使者。

回国后,陈仪历任浙江省政府主席、福建省主席、军政部兵工署署长、行政院秘书长。1945年,被任命为台湾省行政长官。10月25日,他代表中国政府当局,接受日本投降。那一刻,台北上空降下的不是礼花,而是50年后终于回归的尊严。

然而风云突变。1947年“二·二八事件”爆发,他处理失当,引民怨沸腾,被迫离职。1949年浙江省政府主席任内的陈仪因策动汤恩伯起义失败被抓,后被押送到台湾。1950年6月18日,陈仪在台北马场町被以“通敌叛国罪”枪决。临刑前,他说:“人死,精神不死。”

1980年,中华人民共和国追认他为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”。

三、东京追寻之路:从成城学校到户山公园

这次探访活动路线由六个历史节点构成,几乎重走了陈仪在日本的青春轨迹:

成城中学校·高等学校门前

成城中学校·高等学校门前

① 成城学校(现成城中学・高等学校)。明治18年(1885年)创立,最初是陆军士官学校预备校。蔡锷、蒋百里、吴禄贞等近代名将皆为校友。1903年,这里也迎来了陈仪。

② 振武学校旧址(今东京女子医科大学一带)。由日本参谋本部设立,是清国军事留学生的预备教育机构。蒋介石、阎锡山、李烈钧、程潜等都在此就读。如今校园里已无碑记,但历史在参与者眼中并未消失。

③ 陆军炮工学校遗址(今总务省第二厅舍)。残留的石墙上,仍可辨认“陆军所辖”字样。

陆军户山学校纪念碑

陆军户山学校纪念碑

④ 陆军户山学校纪念碑(新宿区户山公园箱根山腰)。山风凛冽,碑上刻着“陆军户山学校遗址”。1910年代开始,中国军官可进入此校就读——这意味着他们距离日本军界最高学府只差一步。

港区立青山中学校

港区立青山中学校

⑤ 陆军大学校遗址(港区立青山中学)。曾是日本陆军最高脑库。1917年,陈仪成为首批进入此校的中国军官。后来与吴石(起义烈士)同列校友。

百年留学生纪念馆

百年留学生纪念馆

⑥ 百年留学生纪念馆。馆内正举行“青年周恩来在东京”特展。展览中提及:1917年周恩来赴日,同年陈仪入陆大。他们是否曾在东京相遇,史无记载,但令人遐想。—

四、从一位将军,到一个民族的历史记忆

这不是一次简单的历史参观。它告诉我们:台湾光复不是凭空发生——它有准备、有路径、有牺牲;陈仪不是完人,但他代表了那个时代一类中国人:读书、留学、革命、治台、失败、赴死;历史不应只记住他的枪声,还应记住他身后那条走过东京街头的道路。

郑会长说:“陈仪的一生,是国家兴亡与个人命运纠缠的注脚。我们记住他,不是为了颂扬,而是为了理解——理解台湾光复、理解现代中国是怎么来的。”

80年前,台北公会堂(今中山堂)飘起中国的旗帜;80年后,全国人大常委会设立“台湾光复纪念日”。而在东京,小雨、银杏、石碑、旧校舍之间,有人走回那条无人记得的留学生之路。

正如陈仪诗中写道:“事业平生悲剧多,循环历史究如何;痴心爱国浑忘老,爱到痴心即是魔。”

历史并不简单,光复不必浪漫化,但必须被记住。记住,不是为了仇恨,而是为了走得更远。

热点视频

热点新闻

|

2025/10/7 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/8/27 |