太平洋的季风掠过东京塔尖时,北海道的渔民正在修补被风暴撕裂的渔网。这个岛国自古便懂得如何与海浪共处——既非一味对抗,亦非彻底屈服,而是在潮起潮落间寻找微妙的平衡。如今,当极右翼的浪潮从莱茵河畔席卷至本州岛,日本社会正站在潮水与堤岸的交界处,凝视着水中倒映的欧洲面孔。

柏林墙倒塌三十余年后,欧洲大陆的右翼政党如同雨后春笋般破土而出。德国选择党在萨克森州的集会上,支持者们挥舞着黑红金三色旗,与百年前魏玛共和国时期右翼集会的场景形成诡异的历史回响;法国国民联盟的玛丽娜·勒庞在斯特拉斯堡演讲时,刻意模仿戴高乐将军的姿态,将“国民优先”的口号包装成新的爱国叙事;奥地利自由党则把施特劳斯圆舞曲作为竞选集会背景音乐,试图用文化符号消解极右翼的刺耳标签。

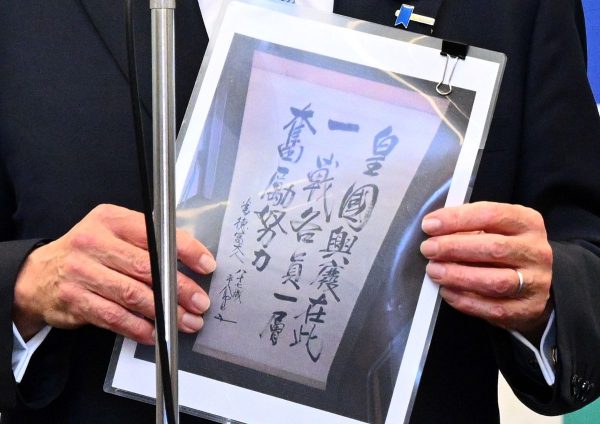

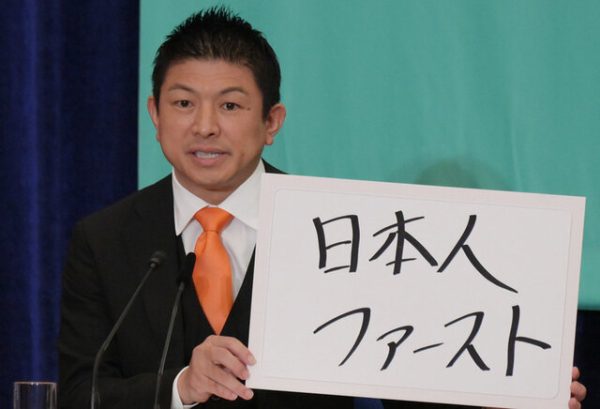

这些政党深谙现代政治的表演艺术:德国选择党议员戴着VR眼镜体验“难民视角”的宣传噱头,法国国民联盟用大数据精准定位选民痛点,奥地利自由党则通过短视频平台传播“奥地利优先”的卡通形象。当神谷宗币在日本外国记者俱乐部表示对欧洲同道的亲近感时,他或许正站在东京的玻璃幕墙前,凝视着柏林、巴黎、维也纳传来的政治镜像。

在东京新宿的居酒屋里,中年上班族们谈论着“外国人犯罪”的都市传说;大阪道顿堀的商店街,店主们抱怨中国游客减少后的冷清;福岛核事故遗址周边,居民们对政府重建计划中的外国劳工政策充满疑虑。这些看似零散的焦虑,在参政党的宣传手册里被编织成完整的叙事——一张以“国民优先”为底色的安全网。

日本社会的特殊性在于,其右翼思潮始终裹挟着双重性:一方面是对战后体制的隐性反抗,另一方面又保持着对极端主义的天然警惕。“参政党”巧妙地游走在这条钢丝上:他们支持修改和平宪法,却绝口不提军国主义;他们主张限制移民,但用“同化教育”替代种族排斥;他们批评建制派,却将矛头指向具体的官僚机构而非整个政治制度。这种“温和的激进”策略,恰似在传统榻榻米上铺了一层防滑垫。

2024年欧洲议会选举后的组阁谈判,暴露出极右翼政党的根本困境:当德国选择党试图与基民盟合作时,后者立即划出“红线”;法国执政联盟与左翼联盟的临时结盟,创造了“防极右防火墙”的经典案例;奥地利自由党虽然入阁,却不得不接受对极右言论的自我审查。这些案例揭示了一个残酷真相:在多党制体系中,极右翼政党如同闯入瓷器店的公牛——他们的破坏力恰恰源于自身的边缘性。

日本“参政党”目前获得的14个参议院席位,尚不足以触发其他政党的生存危机。但历史总是充满讽刺:1930年代,日本军部也是从“小步快跑”的议会斗争开始,最终滑向全面战争。今天的“参政党”显然深谙此道——他们在社交媒体上用动漫形象解构政治议题,在街头演讲中混入流行文化元素,将极右翼议题包装成“轻政治”产品。这种去严肃化的策略,或许比赤裸裸的极端主义更具渗透力。

站在东京晴空塔俯瞰城市,霓虹灯构成的现代文明图景下,涌动着无数细小的政治暗流。欧洲极右翼的浪潮终将退去,但它们在沙滩上留下的痕迹不会消失:德国选择党支持者与反纳粹抗议者的街头对峙,法国国民联盟总部外昼夜不停的示威人群,奥地利自由党议员在议会辩论时被投掷的鸡蛋——这些场景提醒人们,民主制度从来不是静态的雕塑,而是永远处于动态平衡中的生态系统。

当日本“参政党”党首神谷宗币等人站在潮头时,他们或许忘记了:日本列岛的地质构造,正是由无数次板块碰撞形成的。那些试图阻挡潮水的堤岸,最终都会成为新的大陆架;而那些自以为驾驭潮水的弄潮儿,往往会被下一波浪潮卷入未知的深渊。在这个意义上,日本社会的真正考验不在于如何应对右翼浪潮,而在于能否在潮起潮落间保持清醒的自我认知——既不做潮水的奴隶,也不当堤岸的暴君。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |