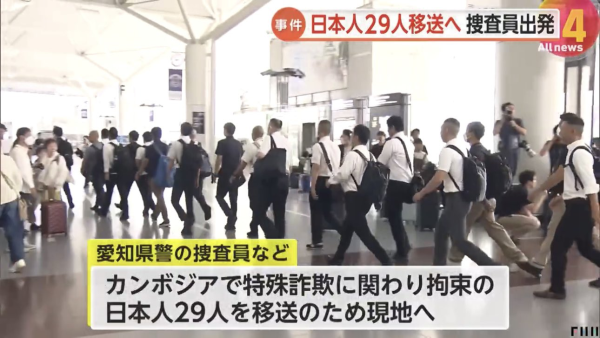

近日,日本爱知县警方派遣80人跨国执法团队赴柬埔寨,把29名涉嫌电信诈骗的日本公民押解回国。这起案件不仅因跨国执法协作引发关注,更揭示了电信诈骗犯罪在全球化背景下的新特征:犯罪链条跨境延伸、技术手段迭代升级、组织形态产业化。面对这一新型犯罪形态,如何通过国际法治合作构建治理闭环,已成为各国必须共同回答的时代命题。

从“单兵作战”到“跨国产业链”

此次案件中,29名嫌疑人年龄跨度从青少年至中年,犯罪模式呈现“组织化分工”特征:底层话务员按指令拨打诈骗电话,中层管理者负责技术支撑,顶层则通过虚拟货币、地下钱庄完成资金转移。这种“流水线式”犯罪模式,标志着电信诈骗已从早期“小作坊”式操作,演变为跨国犯罪集团主导的精密产业链。

犯罪地理空间的拓展更具警示性。柬埔寨、缅甸等东南亚国家因监管成本低、网络基础设施完善,成为犯罪窝点新选择。据联合国毒品和犯罪问题办公室统计,2022年全球电信诈骗案件中,跨国作案占比达67%,单案涉案金额较五年前增长3.2倍。犯罪集团利用各国法律差异和管辖权冲突,构建起“犯罪天堂—资金通道—消费市场”的完整闭环,使单一国家难以独立破局。

技术赋能更使犯罪手段迭代加速。AI语音克隆、虚拟号码伪装、区块链洗钱等技术应用,让诈骗行为突破语言、地域限制。此次案件中,嫌疑人冒充日本警察实施诈骗,正是利用深度伪造技术模拟公职人员身份,极大降低了受害者警惕性。技术中立原则在犯罪领域被异化为“犯罪加速器”,对传统治理模式形成降维打击。

从“个案突破”到“长效机制”

日本警方的跨国行动体现了国际法治合作的进步。通过前期证据固定、引渡程序衔接、执法团队互信,实现了从“境外取证”到“押解归案”的全链条打击。这种模式突破了属地管辖原则限制,为国际刑警组织“紫色通缉令”机制提供了实践样本。但需清醒认识到,此类成功案例仍属少数,跨国执法面临三重困境:法律体系差异导致证据认定标准不一,主权让渡敏感制约联合侦查深度,犯罪集团反侦查能力提升增加取证难度。

国际治理碎片化问题亟待解决。当前,全球缺乏统一的电信诈骗犯罪定义,各国量刑标准差异显著。例如,日本对电信诈骗最高刑期为10年,而部分东南亚国家仅处以罚款。这种“犯罪成本洼地”效应,促使犯罪集团将核心环节转移至惩处力度较轻的地区。此外,数据跨境流动规则不统一,导致关键电子证据调取周期长达数月,严重影响打击时效。

法治、技术、教育的三维协同

破解治理困局需以法治框架为基础,推动国际规则重构。建议借鉴《联合国打击跨国有组织犯罪公约》经验,制定《全球电信诈骗防治公约》,明确犯罪定义、管辖权分配、证据互认等核心条款。同时,建立“东盟+中日韩”区域执法合作机制,在信息共享、联合培训、快速引渡等领域形成制度性安排。

技术治理应成为关键抓手。各国需共同建立“电信诈骗技术防御联盟”,开发跨境诈骗电话拦截系统、虚拟货币溯源平台等工具。以色列“赛博防御”公司通过AI分析通话模式识别诈骗特征的实践表明,技术反制可实现“以子之矛攻子之盾”。此外,应强制要求通信运营商对异常国际通话实施二次认证,切断犯罪通道。

公众教育需构建“全球免疫体系”。新加坡推行的“全民防诈课程”显示,系统化反诈教育可使民众识骗率提升40%。建议联合国开发标准化反诈教育模块,通过TikTok、Meta等平台进行多语言推送。特别是要加强对青少年的媒介素养教育,防止其沦为犯罪工具或受害者。

现在,电信诈骗已不仅是治安问题,更是对全球法治秩序的挑战。从柬埔寨到东京,从虚拟空间到现实世界,这场治理攻坚战需要每个国家既是规则的遵守者,也是新秩序的构建者。唯有以法治为基、技术为翼、教育为本,方能在全球化浪潮中筑牢安全堤坝,让数字技术真正造福人类,而非成为犯罪温床。这既是时代赋予的治理命题,更是对人类文明智慧的深度考验。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |