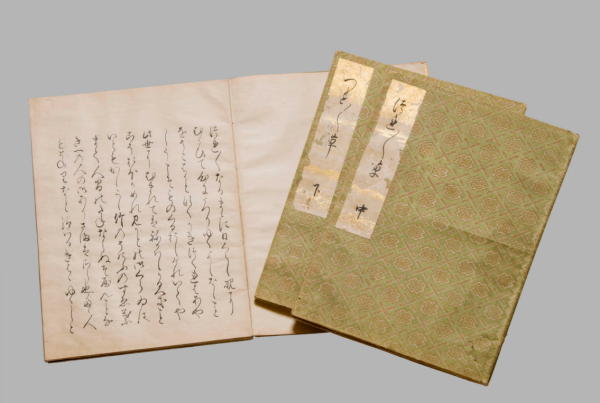

京都吉田的感神院内,一株老樱在暮春的雨中簌簌落着残瓣。兼好法师放下手中斑驳的《白氏文集》,砚台里的墨汁已凝成琥珀色的冰纹。这位出身神官世家的歌人,在三十岁那年褪去左兵卫佐的官服,将发髻散作修行者的模样,却在《徒然草》的字里行间,始终留着未剃度的尘心。

南北朝的烽烟在琵琶湖畔升腾时,兼好正蛰居在修学院的竹林深处。他目睹过镰仓幕府的崩塌,见过后醍醐天皇的昙花一现,却在《徒然草》写下:“飞鸟川之深渊与浅滩变易不定,世之无常亦若是也。”这种对时代剧变的冷静,恰似他笔下那些在神泉苑赏樱却不知明日流离的公卿——当别人在战火中争夺权力,他却在经卷背面抄录着中国古典《庄子》“寿则多辱”的段落。

这种超然并非冷漠。元德二年的饥荒里,他目睹野狗分食饿殍的惨状,却记录下“鬼的流言是疾病前兆”的民间传说。就像他既会在上贺茂赛马场嘲笑瞌睡的观客,又忍不住接受邀请坐进前排——这位遁世者始终以矛盾的姿态,在出世与入世间摇摆。

我在兼好法师的文字宇宙里,发现女性如同被月光照亮的多面水晶——

第一,平安余韵的追慕者。他沉醉于《文选》与《白氏文集》的墨香,将跨越时空的对话视为“与古人为友”。这种审美取向,暗合了平安时代贵族女性以和歌传情的传统。当他写下“若没有女子,衣冠楚楚者皆不复存在”时,或许正想起《枕草子》里清少纳言笔下那些“可爱极了”的宫廷女官——她们用十二单衣的层叠色彩,对抗着无常世事的苍白。

第二,红尘物欲的批判者。他的断言却如寒泉:“女子本性扭曲,执着于人我之相,甚贪欲。”这种矛盾态度,在第一百一十三段达到极致:他既赞美医师之女以药草救人的善行,又讥讽贵妇人“用金箔装饰牙齿”的虚荣。这种分裂,恰似他本人既向往出家人的清净,又难舍贵族文化的余韵——就像他始终保留着卜部氏神官的血脉,却选择以佛教徒的身份书写人生。

第三,生命本质的洞察者。在关于“营营者何事”的诘问中,兼好法师将批判升华为哲学。当他目睹年轻歌姬在宴席间强颜欢笑,或许想起《方丈记》里鸭长明笔下“华屋变荒原”的喟叹。这种对生命虚妄的认知达到巅峰:“女子之美如朝露,然其哀愁更甚。”——他真正怜悯的,或许不是女性本身,而是所有被无常世相裹挟的众生。

兼好法师对女性的复杂态度,实则是日本中世文化转型的缩影。在《徒然草》成书的14世纪,日本佛教思想已然成型。净土宗“往生极乐”的承诺,与中国老庄“齐生死”的观念交织,形成独特的生死观。兼好法师写道“生住异灭如滔滔河水”,这种对生命流动性的认知,既解释了他对女性青春易逝的感慨,也暗含对所有生命形态的平等观照。

日本贵族传统出现变异。尽管出家,兼好法师仍保留着歌人的敏感。他像《源氏物语》里的光源氏般,在女性身上投射着理想与现实的冲突——既渴望紫式部笔下“永恒之美”,又清醒认知到“月满则亏”的真理。

日本时代创伤累累留痕。“元德饥荒”与肺病大流行,让兼好法师目睹了太多生命如樱花般骤然凋零。这种集体记忆,或许解释了他为何强调“及时行乐”,又警示“贪生谋利终归老死”。

修学院的竹影在宣纸上摇曳时,兼好法师或许正想起那个著名的公案:六祖慧能说“菩提本无树”,而神秀主张“时时勤拂拭”。这位徘徊在儒释道之间的歌人,最终在《徒然草》里留下了未完成的答案——就像他既赞美“乐善好施者”为良友,又在多处流露出对世俗情感的疏离。

今天,我翻开这部写于七百年前的随笔集,仍能看到月光穿透纸背:那些关于女性的矛盾书写,关于无常的永恒叩问,关于如何在浊世保持清醒的智慧,依然在叩击着每个在时代浪潮中寻找精神锚点的心灵。正如兼好法师在终章写下的箴言:“万事皆不足恃,唯此心光明如月。”这轮穿越时空的明月,既照见过平安贵族的华服,也映亮了兼好法师的袈裟,最终化作每个孤独灵魂的永恒伴侣。(2025年8月6日写于北京华侨大厦562房间)

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |