很久没有去北京了,10月11号到北京参加一个活动后回到儿子家。在画桌上堆的信件中发現了中国画学会关于第三届“中国画学会展”动员书的信件。觉得很奇怪:以往的画展都是写的邀请函或者通知函,为什么这次画展却发的是动员书呢?认真看了以后,觉得这一次画展确实很重要,虽然事情很多很忙,回到武汉以后还是安排了两天时间,完成了布置的任务,其中有一项任务就是要我写一篇创作的心得。

所谓心得,实际上就是关于创作的理论。说实话,关于画画的理论问题,我曾经也探索过一些,但是一篇都没拿去发表过。没想到这次我简单写的几句话,一位著名艺评家老师觉得写得还不错,建议我把这篇心得发表一下,与热爱画竹的老师们共勉。

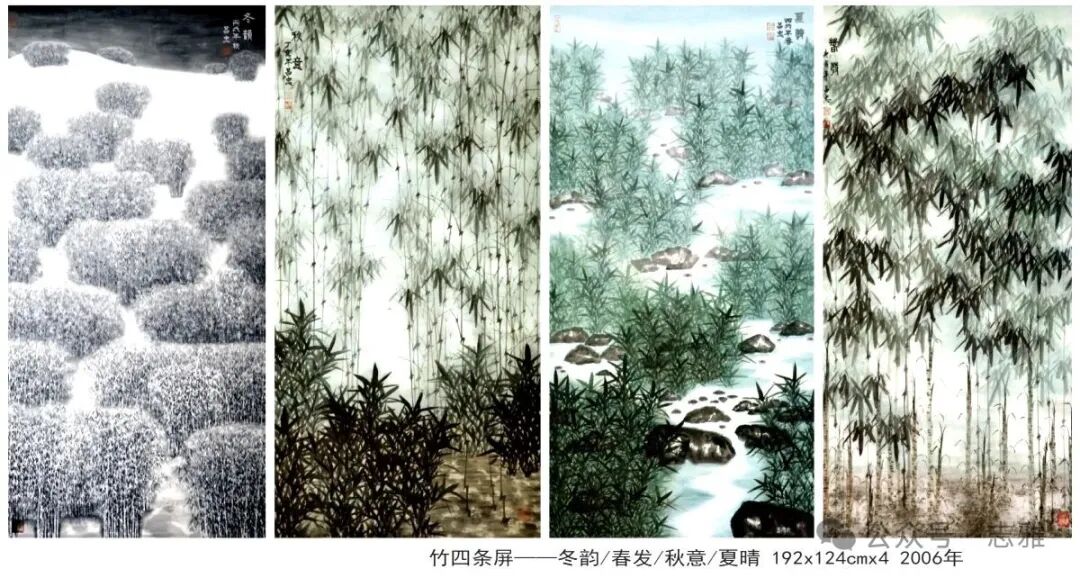

由于自后汉时期以来中国古代的士大夫们的爱竹和迷恋竹林生活,中国绘画史上很早便有了画竹专科,历代画竹者不计其数,在画竹艺术的发展中,唐代多系双钩着色,五代始用墨染,北宋开始流行墨竹,影响及于元明,直至现在。画墨竹的鼻祖是谁?有的说是唐代的吴道子,唐明皇李隆基,有的说是五代蜀国的李夫人,还有的说是南唐的李颇。尚无定论,但文同、苏轼开宗立派,经过李衔,赵孟頫,高克恭、吴镇、柯九思和吴昌硕等历代画竹大家的传承和发扬,使湖州竹派影响千年。形成了中国画竹的主流,造就了竹文化悠久的传统。但无论色竹和墨竹,都是由于画家本人首先爱竹,要求以艺术来表现心爱的事物。画家这种不能自己,必待画竹而后快的心在中国艺术史上是很突出的。

▲高风亮节 98x180cm

▲高风亮节 98x180cm

由于画竹历史悠久,画者众多,画竹的手法、笔法、用墨、用色以及理论等已经十分精细,在这个基础上后人要想超越已是十分艰难的事情了,这使不少画家望而却步。

自古以来,画竹理论颇多,但归纳起来,主要有两种:其一由北宋的文同和苏东坡等所主张的“胸有成竹”的基本理论。二是清代郑板桥“胸无成竹”的基本原则,并以此加以引申的“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段论的创作方法。

▲直上白云天 68x138cm

▲直上白云天 68x138cm

多年的画竹实践,使我体会到,二者所说的都有道理,而将二者综合起来才算完美。一张纸铺开,如果动笔之时胸无成竹,乱涂乱画必是败笔,所谓“意在笔先”是经理性思考后的创作构思,是画好一幅画的最基本要求,但动手的过程又是一个新的创作过程,不断会产生新的灵感,即存在着“画机”,随时可能出现“定则”以外的“天趣”。这些在创作过程中激发出来的灵感不但能大大丰富“胸中之竹”的意境,有时甚至会脱胎而成一幅意想不到的佳作。

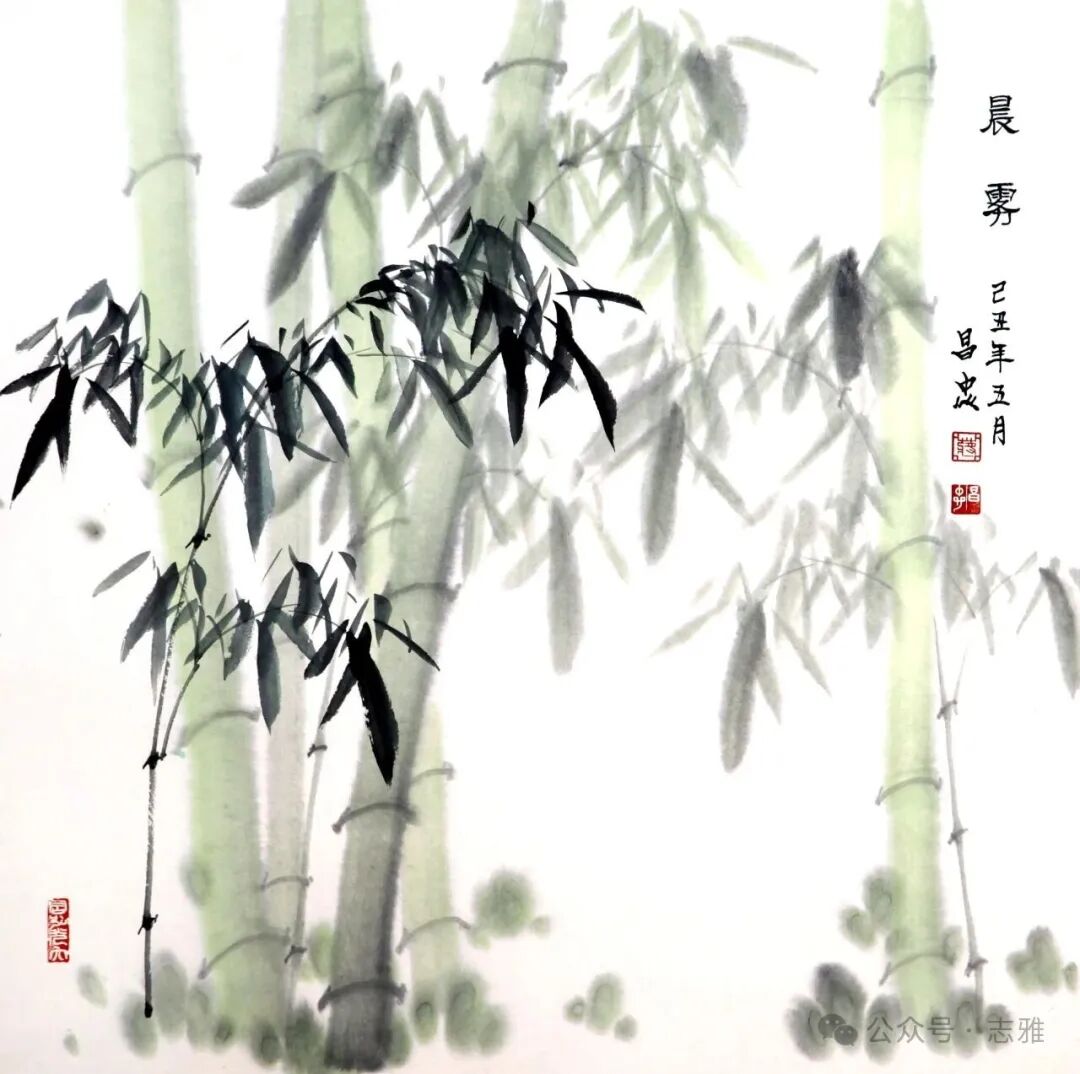

▲晨雾 68x68cm 2009年

▲晨雾 68x68cm 2009年

不论是“胸有成竹”还是“胸无成竹”,在画竹过程中有几点是共同的:一是要画好竹,首先必须以一定的感情去爱竹、友竹、观竹,通过观竹和写生来发现竹并掌握画竹的规律,使艺术形象为一定感情服务,写景即写情,景为情服务,使景与情这一结合始终贯彻在画竹的全过程中,写成竹,达意境,意在笔先,画尽意在;二是坚持“专以意似,不在形求”的原则;三是“适其天、全其性,追求艺术的自然美”。

▲翠色照波. 98x180cm

▲翠色照波. 98x180cm

在梅兰竹菊四君子中,竹是存世作品最多,水平最高的品牌。中国文人寓情于物,张扬文化精神,将画竹推向了道德的高度和艺术的巅峰。从精神层面说,不是随随便便的人随意地画,用颜色画一枝竹,就是色竹,用墨画一枝竹就是墨竹,用朱砂画一枝竹就是朱竹。湖州竹派认为:画竹的人,第一要有人品,第二要有学问,第三要有才情,第四要有思想,而且还必须具备非常高的绘画表现能力,这才是真正的画竹高手。

▲傲雪 50x100cm

▲傲雪 50x100cm

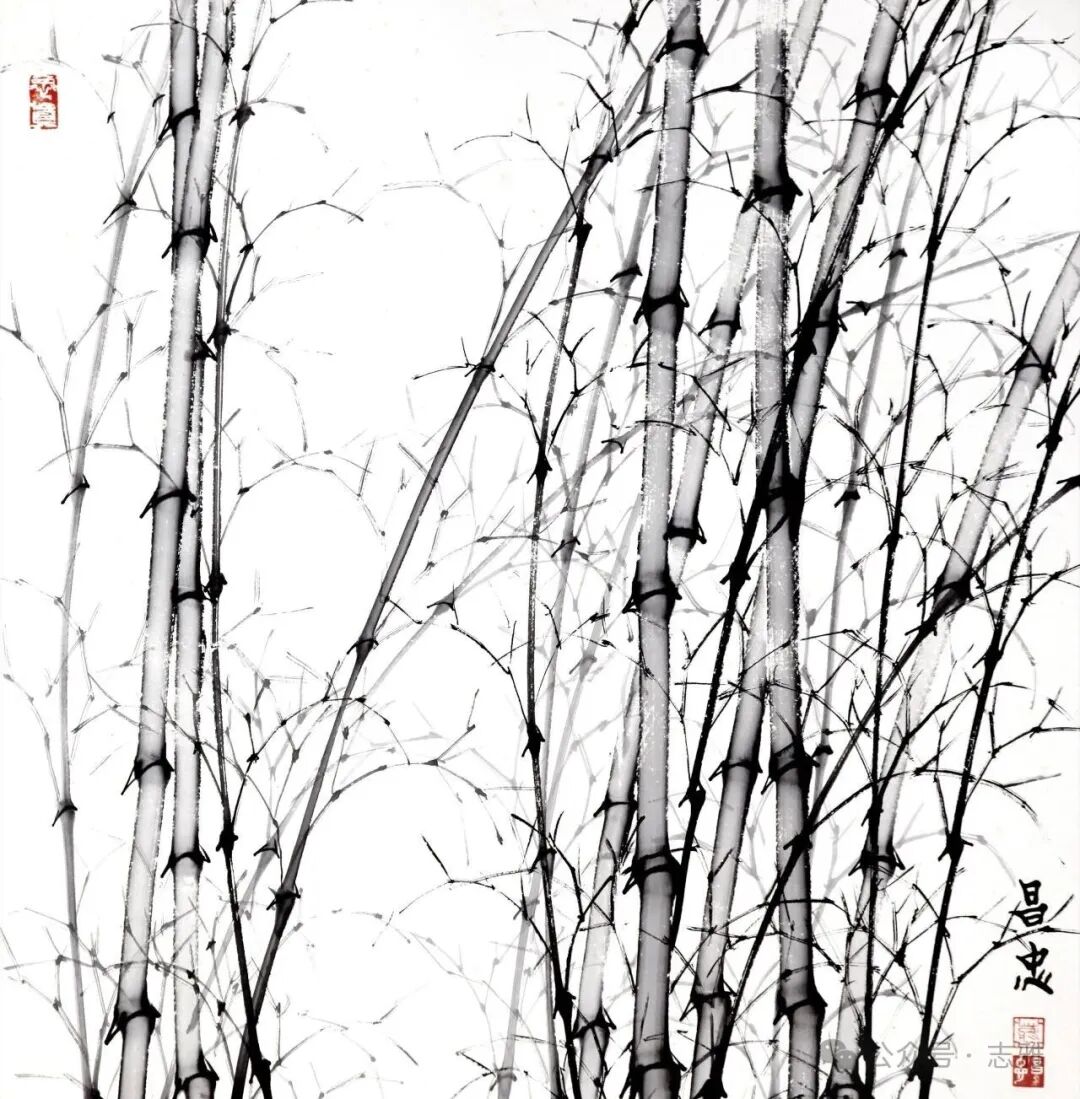

竹—看之容易画之难,所以古人有“半生写竹一生写兰”之说,竹看起来简单,但要画好确实不易,在画竹实践中,我以诗的形式记录了一些心得,如《写竹》:枝叶如一最平凡,看之容易画之难。古今墨客自知趣,半生写竹一生兰。

《写叶》:画叶之难日夜思,十年辛苦未尝辞。竿枝信手轻挥就,写叶留至白头时。

▲凌云 68x68cm 2005年

▲凌云 68x68cm 2005年

《写意》:万杆修竹溶在胸,尽情挥洒笔如风。墨色淋漓抒情意,泼出心中玉一丛。

《竹思》:兴来挥写意难持,指向壁间画几枝。疏影横斜留意趣,丹青毫素寄情思。

《心愿》:平生淡泊本无求,砚海奔波总未休。墨彩淋漓抒胸臆,畅怀吟写颂千秋等等……

画竹的最高境界,我认为应如元代吴镇自题画竹的一首绝句:“始由笔墨成,渐次忘笔墨,心手两相忘,融化同造物”。

当然,这种创作境界是很难达到的,在我40多年的创作过程中,仅有一次自己觉得有了这种感觉,因而留下了“弄笔信手人不知,梦入仙山逸韵留”的感受。

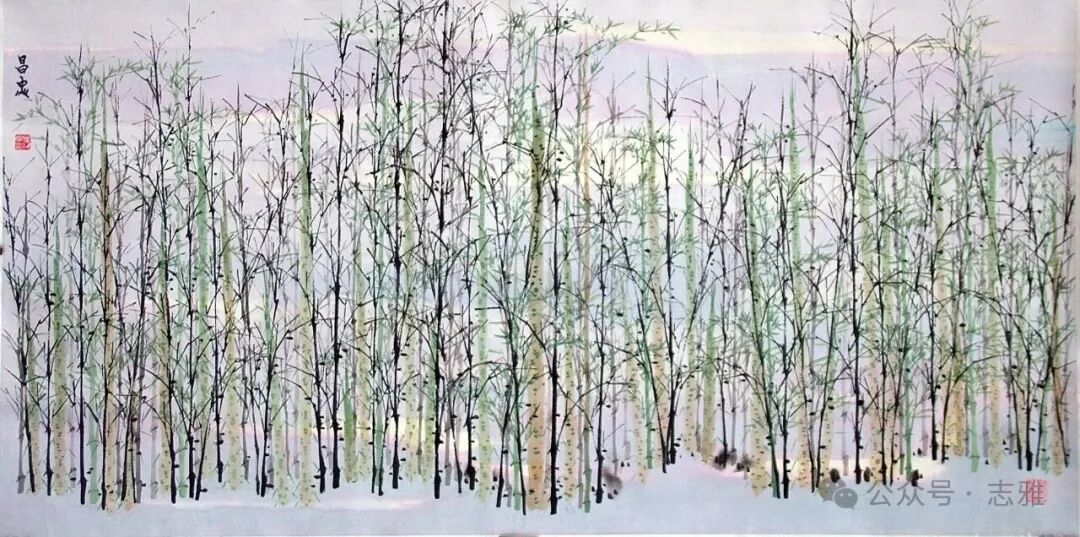

▲雪韵 98x98cm 2006年

▲雪韵 98x98cm 2006年

竹子美不美,竹画美不美?在有些人眼里,认为竹枝叶单一,颜色没变化,长得参差不齐,一点也不美,但是在爱竹、画竹之人眼里,在中华民族的传统中,它是世界上最美的物种和绘画之一。

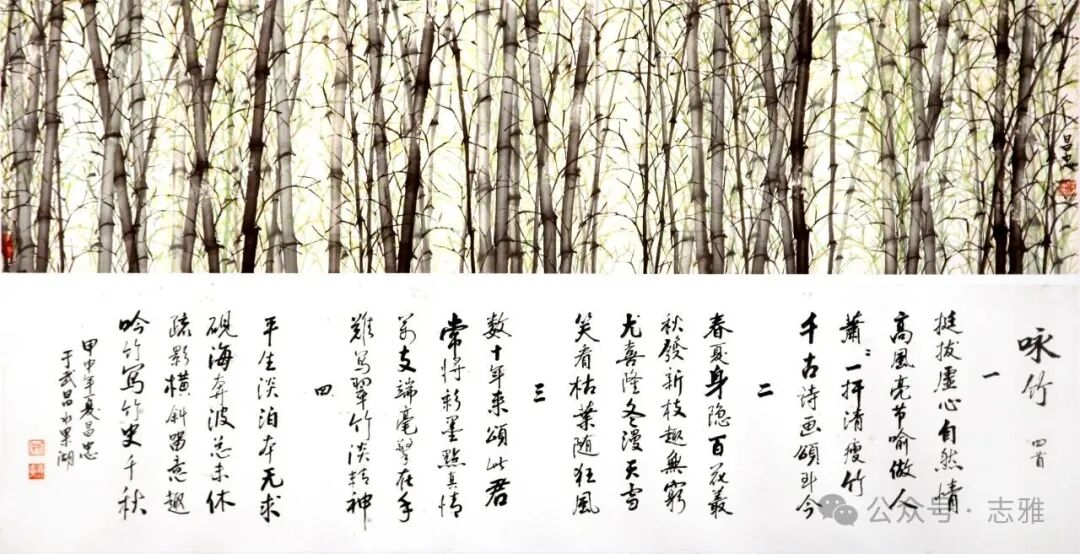

▲咏竹 68x136cm

▲咏竹 68x136cm

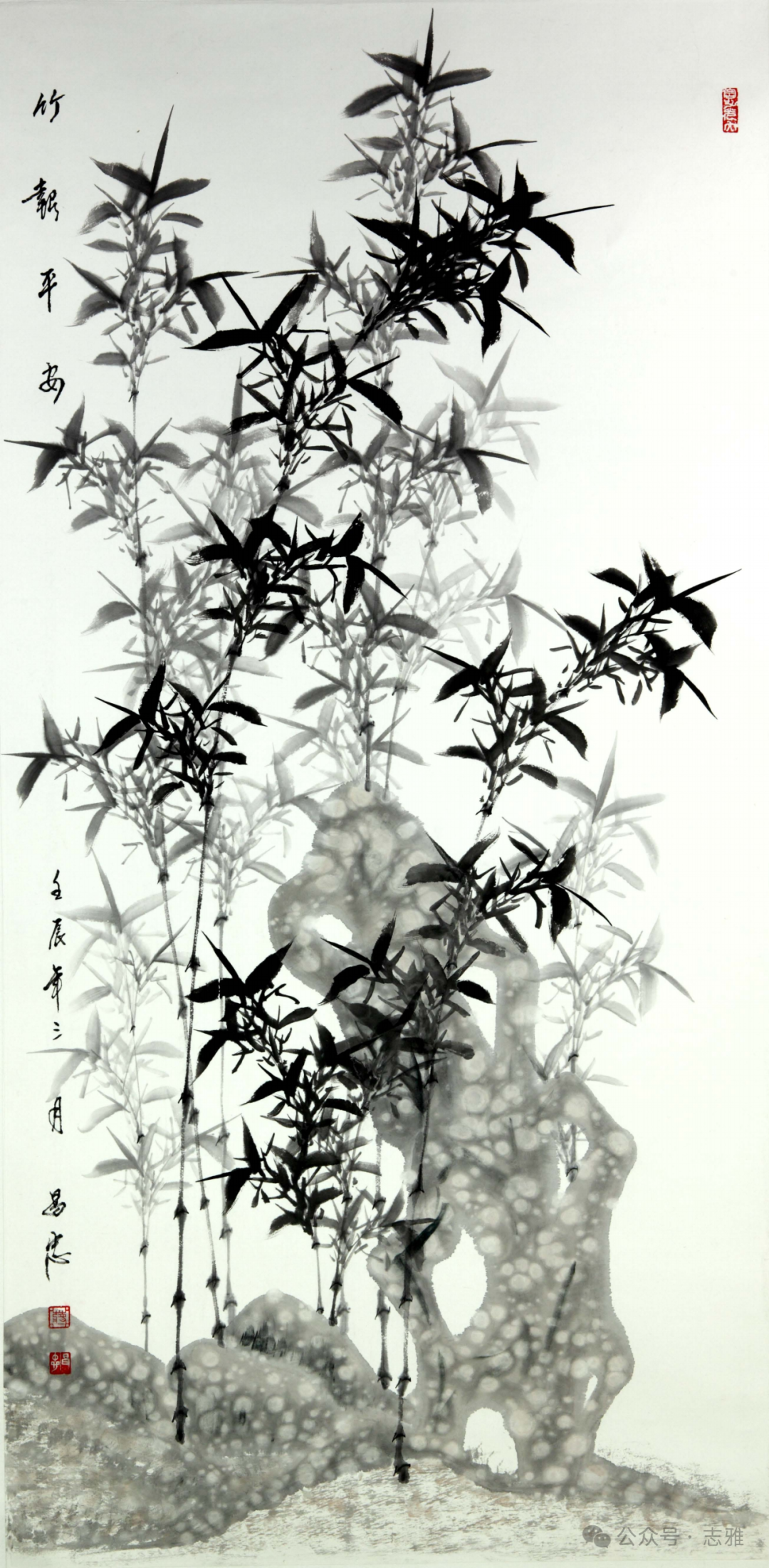

▲竹报平安 139×68cm

▲竹报平安 139×68cm

热点视频

热点新闻

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |

|

|

2025/12/17 |

|

|

2025/10/7 |