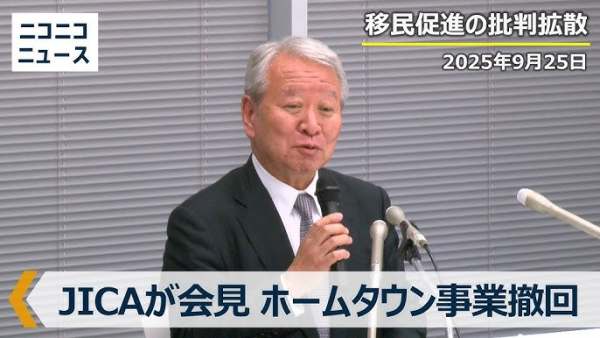

9月25日,日本国际协力机构(JICA)理事长田中明彦在东京宣布撤销“家园”(HOMETOWN)项目。一项原本旨在促进与非洲交流、增进地方国际化的举措,却因SNS上的不实信息而被迫终止。这一事件,不只是国际合作的受挫,更是日本社会在“信息化”与“开放性”双重考验下的一个缩影。

在这次风波中,尼日利亚政府的一份声明中出现了“日本将创设特别签证制度”的不实内容。社交平台随即扩散谣言,地方政府接到大量抗议电话与邮件,担忧“移民会增加、治安会恶化”。短短数周,一个国际友好项目就被舆论裹挟至死。

这充分说明,在社交媒体时代,不实信息具有远超以往的扩散速度和社会影响力。若缺乏有效澄清与公共沟通,政府机构和地方政府往往成为首当其冲的受害者。此次“家园”项目撤销,是日本在信息治理领域交出的一个惨痛答卷。

更值得警惕的是,这场风波折射出日本社会深层的焦虑。即便“家园”项目本质上是文化交流,而非移民引入,但一旦涉及“外国人”与“地方社会”,潜藏的排外心理便迅速被点燃。

治安恶化、资源紧张、身份冲突,这些论调在现实中缺乏依据,却能迅速聚合公众的不安。这表明,在少子高龄化与劳动力短缺的背景下,日本社会尚未准备好面对多元化的未来。虚假信息之所以能轻易得逞,正是因为它击中了社会最敏感的神经。

“政府项目因不实信息被迫撤销”并非寻常之事。它说明政策执行过程存在两个脆弱环节:一是项目缺乏社会动员与舆论引导,导致政策目标与民众认知之间出现断层;二是政府在面对谣言时缺乏统一、迅速、权威的澄清机制,致使虚假内容持续发酵。

公共政策若不能抵御舆论风波的冲击,其可持续性与公信力必然遭到侵蚀。今日是“家园”,明日可能就是医疗、教育乃至安全政策。政策制定者必须正视这一制度漏洞。

“家园”项目原本意在让山形、千叶、新潟、爱媛四地与非洲国家建立伙伴关系。这不仅是城市外交的尝试,更是日本在非洲拓展软实力的战略布局。然而,项目的仓促终止,不仅让地方政府背上沉重的社会成本,也可能损害非洲伙伴对日本的信任感。

在全球南方逐渐成为大国竞争的新舞台之际,日本若无法妥善维护合作项目,其国际声誉与战略影响力都将受到冲击。这是一个远超“地方抗议”的外交问题。

面对这场风波,日本社会需要吸取三方面的教训:

第一,要建立健全的不实信息快速澄清机制。无论是政府还是JICA,都必须在第一时间以多语言、全平台的方式发声,避免谣言坐实。

第二,要加强社会沟通与民意疏导。地方政府不能仅仅充当“背锅者”,更应在政策前期就积极解释,邀请市民参与,让国际交流项目不至于成为“黑箱”。

第三,要培育公众的媒介素养。虚假信息的扩散,最终依赖于受众的盲目传播。提升社会对信息真伪的判断能力,是防止政策误伤的根本之策。

热点视频

热点新闻

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |

|

|

2025/12/17 |

|

|

2025/10/7 |