日本秋田县花冈矿山遗址的铜钟在6月30日的风中低徊,八十载时光未能抹去矿坑岩壁上的斑斑血迹。当幸存者后代张恩龙在墓地前双手合十,当大馆市市长石田健佑宣读和平誓言,这场跨越世纪的追忆早已超越地域与国界,成为人类文明史上永不愈合的伤口。花冈事件绝非孤立的战争罪案,而是日本军国主义侵华暴行的缩影,是强权对人性尊严的肆意践踏,更是人类用鲜血书写的文明警示录。

1944年秋,986名中国劳工被塞进运送牲畜的货舱,在暗无天日的海上漂泊后,被投入花冈矿山的人间炼狱。鹿岛公司监工的皮鞭与刺刀构建起精密的压迫体系:每日15小时劳作、橡子面配给、零下二十摄氏度的严寒中仅着单衣。这些数字背后是具体的人性湮灭——山西矿工王德顺在矿道塌方时被活埋,河北青年李长庚因偷吃食堂泔水被当众斩首,更遑论那些被当作“消耗品”的矽肺病患者,他们的咳嗽声曾是矿山最恐怖的背景音。

暴动的导火索在1945年6月30日点燃。当监工将滚烫的开水泼向绝食劳工时,积蓄已久的怒火化作石块与铁锹的反抗。700名衣衫褴褛的劳工冲破铁丝网,在狮子深山密林中与两万日军展开生死周旋。这场起义注定是悲壮的,他们面对的不只是军警的机枪,更是整个战争机器的疯狂反扑。三天三夜的跪罚、活埋、电刑,让共乐馆广场成为露天刑场,418条生命永远定格在异国矿坑。

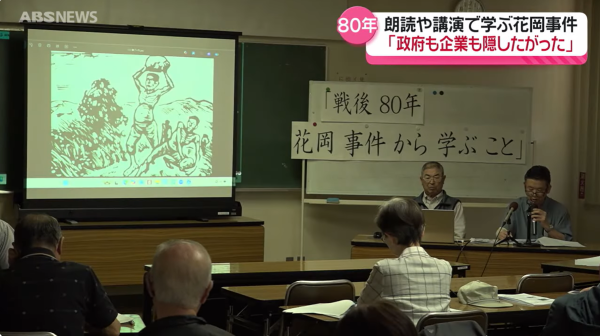

战后东京审判的法庭上,花冈惨案的加害者们玩弄着文字游戏。鹿岛公司辩称这是“战争期间的劳务管理失误”,4名监工虽被判处刑罚,却在“神道净化”仪式中获得心灵救赎。更令人愤慨的是,日本政府始终拒绝将强掳劳工纳入《中日联合声明》赔偿范畴,用外交辞令将已故亡魂推入历史黑洞。直到1995年幸存者耿淳拄着拐杖站上东京地方法院台阶,这段被刻意遗忘的历史才重新泛起涟漪。

中日民间力量在历史真相的追寻中形成奇妙共振。日本律师新美隆二十载奔走收集证言,大馆市民自发在墓地栽种樱花树,中国遗属跨海而来在墓碑前摆放家乡的黄土。这种超越仇恨的记忆传承,恰如秋田县民间组织“花冈和平会”刻在纪念碑上的文字:“我们不延续仇恨,但要记住泪水如何结冰。”

回望这段历史,人们看到的不仅是军国主义的狰狞面目,更是现代性危机中的人性之问。鹿岛公司矿山的“效率至上”逻辑,与当下某些跨国企业漠视劳工权益的行径形成诡异呼应;日本政府对战争责任的暧昧态度,与某些大国推诿国际义务的做派何其相似。花冈矿山的探照灯从未熄灭,它始终在照见人类文明的阴影面。

构建人类命运共同体不是抽象的口号,而是对花冈矿坑里每声呐喊的回应。日本大馆市把每年6月30日定为“和平纪念日”的创举,应该成为所有战争策源地的必修课;中国遗属将赔偿金用于设立劳工历史研究所的抉择,诠释了超越仇恨的文明高度。当石田健佑市长说出“剥夺尊严的行为决不允许”,这声来自加害者后裔的忏悔,或许正是人类走出历史循环的微光。

站在花冈矿山遗址前,松涛声中仿佛回荡着中国劳工们夯土时的号子。这段历史不该被简化为数字与判决书,而应成为浇筑现代文明基座的混凝土。当和平的樱花与尊严的黄土在此交融,我们终将懂得:铭记不是为了延续伤痛,而是为了让每个生命都能在阳光下挺直脊梁。这是花冈事件留给二十一世纪最重要的文明遗产,也是人类走向未来的通行证。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |