日本众院法务委员会于6月19日召开理事恳谈会,就本届国会期间放弃对立宪民主党、国民民主党和日本维新会提交的3部“可选择的夫妇别姓制度”相关法案进行表决一事,朝野政党达成正式协议,决定在秋季临时国会继续审议,相关审议协议文件内容也已敲定。此事的背后,显现出日本社会在传统观念与现代诉求激烈碰撞下,对制度变革的艰难探索。

“夫妇别姓”制度,绝非简单的姓氏选择问题,而是深深扎根于日本社会的文化、家庭观念以及性别平等等诸多深层次议题之中。在日本传统文化的深厚土壤里,婚后女方随夫姓的习俗已延续数百年,它承载着家族传承、社会秩序等传统价值观念,宛如一条无形的纽带,将家族成员紧密相连,维系着社会的稳定与和谐。

然而,时代的车轮滚滚向前,现代社会的发展带来了观念的革新。随着女性地位的不断提高,她们在政治、经济、文化等各个领域都发挥着举足轻重的作用,拥有了独立的人格和强烈的事业追求。婚后强制随夫姓,在一定程度上限制了女性的自由和权利,使她们在身份认同上陷入迷茫。越来越多的女性渴望在婚后保留自己的姓氏,以维护个人身份认同和职业发展,这种现代诉求与传统习俗之间的冲突日益尖锐,成为推动“夫妇别姓”制度讨论的重要力量。

从社会进步的宏大视角审视,“夫妇别姓”制度的推行具有不可忽视的积极意义。首先,它是推动性别平等的重要举措。在现代社会,性别平等是衡量社会文明程度的重要标志。“夫妇别姓”制度给予夫妻双方平等选择姓氏的权利,打破了传统观念中女性从属于男性的束缚,是对女性地位的尊重和提升。它有助于消除性别歧视,营造公平、公正的社会环境,让每一个人都能在平等的舞台上展现自己的才华和价值。

其次,这一制度有利于个人的身份认同和职业发展。每个人都有自己独特的身份和价值,姓氏是个人身份的重要标识之一。保留自己的姓氏,可以让个人在婚姻中保持独立的人格,更好地追求自己的梦想和目标。对于女性而言,这意味着她们可以在婚后继续从事自己热爱的事业,不会因为姓氏的改变而影响职业发展的连续性和稳定性,从而为社会创造更多的价值。

尽管“夫妇别姓”制度意义重大,但其在推行的过程中却面临着诸多阻碍。一方面,传统观念的束缚是最大的绊脚石。在日本,家族观念深入人心,姓氏被视为家族传承的重要象征。改变婚后女方随夫姓的传统习俗,可能会被视为对家族传统的背叛,引发社会舆论的质疑和反对。许多人担心,这一制度的推行会破坏家族的凝聚力和社会的传统秩序,导致家庭关系的混乱。

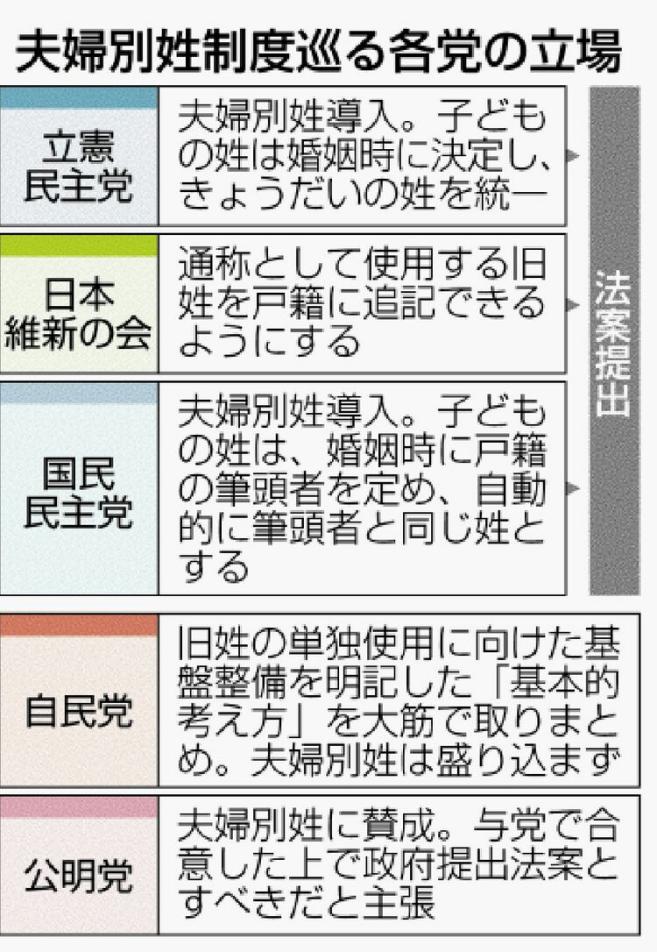

另一方面,日本相关法律和制度的调整也困难重重。“夫妇别姓”制度的实施需要修改一系列法律法规,涉及户籍管理、财产继承、子女姓氏等多个方面。这些法律法规相互关联、错综复杂,修改其中任何一个环节都可能引发一系列连锁反应。因此,法律制度的修订和完善需要耗费大量的时间和精力,是一个复杂而漫长的过程。此外,日本不同政党之间的利益博弈也影响了法案的审议进程。在6月17日的表决提议中,自民、公明、国民和共产各党持反对或谨慎立场,这反映出各政党在“夫妇别姓”制度上的立场分歧,也增加了制度推行的难度。

尽管“夫妇别姓”制度的推行面临重重困难,但日本众院法务委员会决定在秋季临时国会继续审议,这体现了日本社会对现代诉求的积极回应和对制度变革的坚定探索。在未来的审议过程中,各方应秉持开放、包容的态度,充分听取不同群体的意见和建议,寻求传统与现代、不同利益群体之间的平衡。

“夫妇别姓”之辩,是日本社会在传统与现代之间的一次艰难抉择。这一制度的推行,不仅关系到个人的权利和自由,也关系到社会的进步和发展。日本应在尊重传统的基础上,积极推动制度变革,实现社会的和谐与进步。同时,这一议题也为其他国家提供了宝贵的借鉴和思考,在面对类似的社会问题时,如何在传统与现代之间找到平衡,是一个值得深入探讨的永恒课题。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |

|

|

2025/5/16 |