6月的蕲州,长江支流蕲水裹挟着暑气奔涌,蝉鸣声里裹着艾草的清香。这座湖北东南部的千年古镇,像一卷被岁月熏黄的竹简,在烈日下徐徐展开。我循着《西游记》与《本草纲目》的墨香,踏入荆王府的遗址与昭化寺的飞檐,试图在斑驳的砖石与褪色的壁画间,拼凑出明朝藩王与文学巨匠交织的时空图景。

穿过蕲州城北的古城墙遗址,麒麟山南麓的荒草在热浪中低伏,露出几块直径逾米的莲花纹柱础。这些明代特制的“王砖”残件,曾托起荆王府金碧辉煌的九重宫阙。明正统十年(1445年),明仁宗第六子朱瞻堈因“宫中有巨蛇”迁藩于此,这座占地十余万平方米的王府便在蕲州城拔地而起。如今,遗址博物馆的玻璃展柜里,万历年间的木匾“医官李承喾”字样在阳光下泛着微光,仿佛还能嗅到当年王府酒坊飘出的艾草酒香——那是用蕲春四宝之一的艾草与长江水酿造的琼浆。

沿着官井街的青石板前行,六柱五间的汉白玉牌坊基座在烈日下泛着白光。坊上“屏藩帝室”的鎏金匾额虽已湮灭,但主柱盘龙的浮雕依旧透着皇家的威仪。当地老者摇着蒲扇指点:“这‘金门槛’原是汉白玉裹铜浇筑,当年百姓跨门槛求富贵,如今门槛石都磨得发亮。”遗址公园里,仿制的“金门槛”被孩童当作滑梯,笑声惊飞了檐角避暑的麻雀。而真正的王府门槛残件,正静静躺在展柜中,与出土的鎏金酒壶、青花瓷片共同诉说着崇祯十六年(1643年)那场焚毁三十余座王府的大火——张献忠的铁骑踏碎了“夜市千灯照碧云”的盛景,只留下“官井九十九口”的传说与满地焦黑的“王砖”。

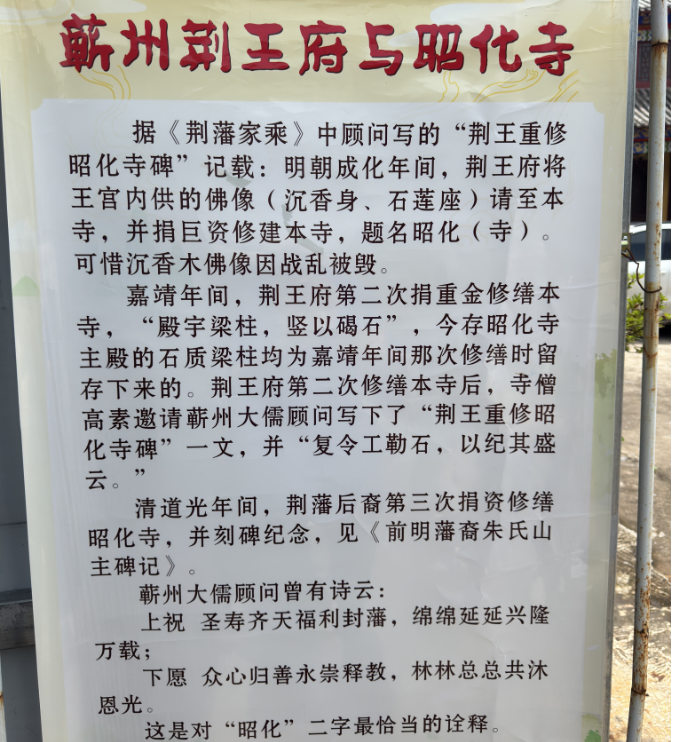

离荆王府遗址三里之遥的昭化寺,却以另一种方式延续着明代的文化基因。这座始建于成化初年的禅宗古刹,最初是僧人悟空结草为庵的清修之地。成化八年(1472年),荆王朱见潚捐金扩建,将草庵升格为“荆宪王家庙”。寺内现存的全石料梁柱与丹青彩塑佛像,在香樟树的浓荫下透出几分清凉。大雄宝殿的须弥座上,莲花纹浮雕与《西游记》中“灵台方寸山”的意象暗合,而寺内“灵台方寸”的明代石刻匾额,更让研究者确信:吴承恩在隆庆年间任荆王府纪善时,常在此与高僧智明论道。

“看这壁画!”导游指着殿内斑驳的彩绘。孙悟空大闹天宫的场景里,四大天王的狰狞面目在光影中若隐若现,梁间“悟空”的题刻被香火熏得发黑。寺藏的《重修昭化寺记》碑文记载,吴承恩不仅在此完成了《西游记》多章创作,还将蕲州周边的菩提桥、方寸山等地名直接化入小说。寺后的千年银杏在烈日下投下斑驳树影,树根处新立的石碑上,刻着《西游记》中“心生种种魔生”的句子,引得游客驻足抄写。

站在荆王府遗址的观景台上远眺,昭化寺的飞檐与李时珍纪念馆的琉璃瓦在热浪中交相辉映。这座曾诞生过200余位博士的古镇,始终萦绕着某种神秘的文化磁场——当荆王朱瞻堈在麒麟山上修建观星台时,吴承恩正在昭化寺的藏经阁抄录佛经;当李时珍在王府药圃培育艾草时,蕲州百姓正用王府砖瓦砌成灶台。而今,遗址公园的文创摊上,荆王府残砖制成的镇纸压着昭化寺禅茶的包装纸,孩子们举着“金箍棒”造型的雪糕跑过仿制的“金门槛”,老人们摇着蒲扇在“官井”边讲古:“当年荆王府的郡主们,最爱用蕲竹编的团扇……”

寺钟回响。余音里,我仿佛看见吴承恩提着荆王府的酒壶走过残垣,将王府的奢华、佛寺的清寂与民间的奇谭,都酿成了那部“敢问路在何方”的东方奇幻史诗。而蕲州,这座被烈日炙烤又不断重生的古镇,依然在长江的涛声中,续写着属于自己的西游后记。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |

|

|

2025/5/16 |