引子

寻“根”?作为久居日本的山东人,为何要去福建寻“根”?显然,这里的“根”,并非个人血脉层面的“小我”之根,而是文化精神上的“大我”之根。

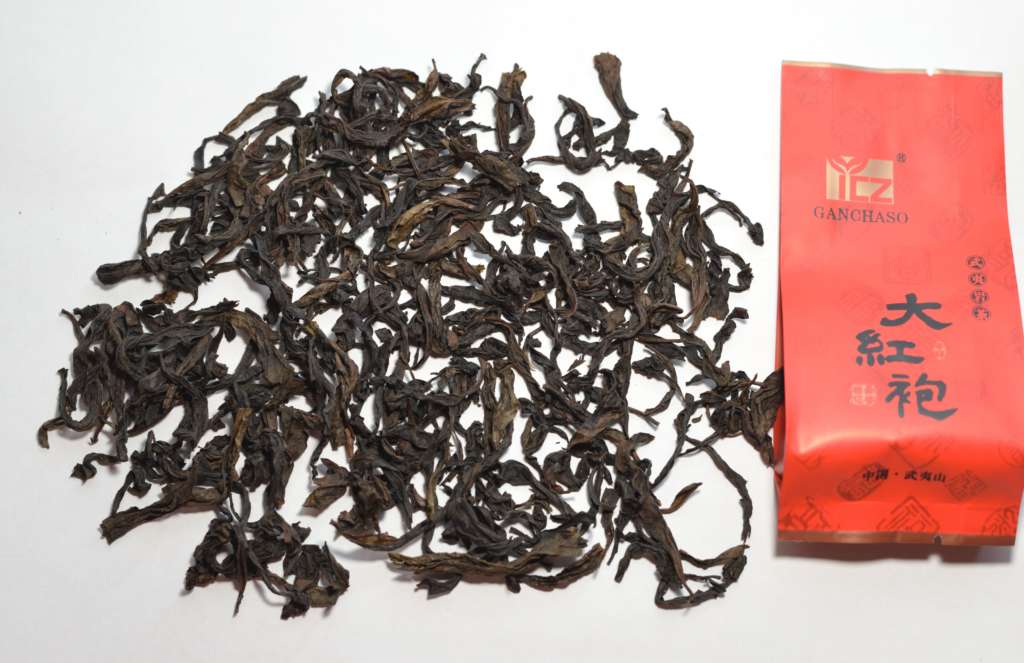

此前,读过福建籍日本华文小说家陈永和的长篇小说《光禄坊三号》,也熟悉莆田出身的日本华文作家哈南,通过他们的文字或与他们的交流,我对福建的听闻,除了三坊七巷和妈祖文化,还知道它是茗茶大红袍的产地、建盏文化的故乡、朱子理学的发源地。然而,这些认知多年来一直静静蛰伏于我的想象之中。今年秋冬之交,想象终于照进现实。我有幸受邀参加为期八天的福建行,与来自海外12个国家的华人作家一道,从福州一路向北,走进历史悠久、文脉绵长的南平。坦白说,这于我如同中了头彩,此地正是我心心念念的福建寻“根”之处。

(一) 寻武夷大红袍的“根”

十多年前,在外企担任高管的表哥赠我一盒武夷大红袍,那是我第一次听说此名。当时我不懂茶,竟用它来煮茶叶蛋。因在日本生活多年,我所见的煎茶、玄米茶、焙茶等,生产高度机械化,品质稳定,主打大众消费,大多价格亲民,我便以为天下茶叶皆然。恰逢来日探亲的父亲见我如此“糟蹋”,连呼可惜,说大红袍“贵比黄金”。自那时起,我便好奇它究竟贵在何处。

直至此行造访武夷星茶业基地,我才明白其珍贵之源——那生长于武夷山天心岩九龙窠石壁上的六株母树大红袍。据讲解员介绍,真正的母树早已停采,被列为国宝级文化遗产,其历史价值与稀缺性难以估量。早年大红袍茶甚至按克计价,价媲黄金。如今市面所流通的多为“商品大红袍”,虽不及母树珍稀,但顶级品依然价格不菲。

我们随讲解员漫步于青绿飘香、品种繁多的茶园,之后回到外观跟大红袍同色的办公楼品茗,入口回甘的茶饮,沁人心脾,着实是一种享受。翌日,我们二十余位海外华文作家兴致勃勃登临武夷山,沿峭壁断崖拾级而上,只为亲眼一见那传奇的大红袍母树。当我望见高岩上那六株母树身影时,心潮澎湃,仿佛归乡的游子见到久候的母亲,情不自禁张开双臂,亟欲留影存念。

如今的武夷大红袍,虽已能通过扦插技术批量生产,茶树的根也不再是原始母株,但它们魂脉依旧相承。寻大红袍的“根”,既是探访母树的源起,更是追溯闽北茶文化在山水之间的传承与升华。据悉,武夷星作为母树管理单位,以沿线珍稀种质为基础,承续历史,保护、收集并创新岩茶资源。

武夷群峰如屏,九曲清溪似琴,云雾、岩骨与清泉共同孕育出大红袍岩茶独特的香韵。制茶人沿袭古法,融入现代最新技艺,在火与水的淬炼中守护千年匠心,让这份源自武夷山水的茶魂持续鲜活生长。

(二) 寻建阳建盏的“根”

我对建盏的情有独钟,始于日本一位华人画家前辈。多年前,他带我去涩谷黑田陶苑观看曜变天目展。那小巧茶碗流转着七彩光晕,宛如星辰大海在掌心铺展,当即就被深深震撼。前辈告诉我,这仅是当代日本匠人之作,而世上最完整的宋代曜变天目仅存三件,皆藏于日本,被誉为国宝,其名“建盏”,根在福建建阳。自此,我对建盏产生了浓厚兴趣。后来专程前往东京静嘉堂文库美术馆,欣赏那被称为“碗中宇宙”的稻叶曜变天目,2019年也曾目睹三件国宝首次同展的盛况。震撼之余,心中五味杂陈。我也购得几只民间烧制的鹧鸪斑盏、兔毫盏用于把玩,但内心始终怀着一个愿望:去福建寻根。此次福建行,终于圆梦。

当大巴驶入建阳的那一刻,我内心激动难抑。我们首先参观的是中国建盏文化展示中心。一进大厅,数件被玻璃罩珍藏的名家建盏映入眼帘,其中有撇口与束口的特大型油滴盏,为我首见。抬头望去,一整面墙的博古架上陈列着琳琅满目的各色建盏。中心的展厅运用高科技影像,以“宋风古韵建盏魂、巧夺天工建盏艺、古韵新风窑火传、再创辉煌复兴路”四大篇章铺陈展开,热心的讲解员将建盏的前世今生娓娓道来。整个展示中心,犹如一座凝聚千年窑火记忆的殿堂,尽显建盏跨越时代的神韵与不朽之美。随后,大家还走访了建窑窑口,亲手触摸古法柴烧制成的建盏作品。

有人说,建盏的魅力在于其釉色,“入窑一色、出窑万彩”。而我以为,建盏之魅更在于其精神内核。匠人完成素胎后,需经1300摄氏度的高温烧制,最终成色交由天意,每一窑都充满着期待与未知,就像人的一场旅行,见天地,见众生,见自己,这正是“天人合一”哲学的完美体现。当代建盏的制作,既传承宋代美学精髓,又为契合现代审美与生活需求,在工艺技术、釉色开发、器型设计与产业模式上不断创新,让千年建盏真正“活”在当下。

《闽声》杂志记者在现场问我:“建盏作为非遗,其传承与发展需要创新。您认为华文文学创作是否也可如建盏艺术,在坚守文化内核的同时,大胆融入现代元素,创造出属于时代的新作?”此问巧妙连接建盏艺术与华文文学。在我看来,二者皆为文化传承之载体。建盏代表着宋代美学的巅峰,它与朱子思想同是中华文明对世界的贡献。而海外华文文学,其影响力远超文本本身,凭借华文作家们独特的文化记忆、跨国经验、哲学深度与融合的语言艺术,华文文学已成为全球文学版图中不可忽视的力量。传统的华文文学主题多聚焦家国情怀、历史追溯与身份认同,如今的新生代华文作家,在传承东方审美与思想的同时,将目光转向更细腻的个人经验与更开放的跨文化视野,不断吸纳全球叙事新法,形成兼具传统深度与时代活力的多元写作,为世界文学持续注入新鲜的华文血液。

(三) 寻朱子文化的“根”

在日本留学期间以及大学执教的这些年,常听日本学者论及朱熹。据他们所言,朱子理学早在镰仓时代经禅僧传入日本,成为江户幕府的正统学问。整个江户时代,朱子理学构成了日本知识分子与武士阶层的精神支柱,对明治维新后的日本社会影响深远,直至今日,仍是其政治哲学的一部分。然而,身为中国人的我,此前仅知朱熹是福建的骄傲,朱子理学根植于此。

此行造访闽北建瓯,当地陪同官员教我一句诗:“东周出孔丘,南宋有朱熹。中国古文化,泰山与武夷。”而我来自孔孟之乡,泰山脚下。十岁初访曲阜孔庙,刚踏入大成殿便晕倒在孔子像前,父亲笑我以“五体投地”来敬拜孔子。这份孔子缘,延续到我在海外大学任教的孔子学院,也延展至此次福建之行。雨中拜访那始建于宋神宗年间的建瓯孔庙时,菲律宾华文作家叶林老师建议我跪拜孔子,我怕童年一幕重演,只恭敬行礼,未敢跪拜。随后注意到,与此前所见不同,此殿供奉的孔子及弟子像中,有朱子尊塑。讲解员说,自汉代以来,朱熹是唯一被纳入孔庙“十哲”之列的大儒。这细微之处,让人深切体会到建瓯对儒家思想的集大成者朱子的崇高敬意,以及这片土地对理学精神的千年守护。

我们随后考察的建瓯“三朱”(朱府、朱庙、朱学)建筑群,依原貌复建而成,粉墙黛瓦、斗拱飞檐,与古色古香的文庙相映成趣。真正让我心灵震撼的一刹那,是站在刻有“考亭书院”四字的明代石牌坊之下,瞬间有一种发思古之幽情的冲动。考亭书院是朱熹晚年讲学之地,背倚青山,三面环水,环境怡人。如今书院具备讲学、祭祀、藏书三大功能,是弘扬朱子文化、举办重大祭祀典礼的理学圣地。在此,我真切感受到,“朱子理学”不再是书本上冰冷的四个字,它曾经是,并且至今仍是这片土地上温润而有力的呼吸。

补充一点,建阳充分发挥“建盏之乡”的优势,将朱子“格物致知”“天人合一”的理念,自然融入建盏美学,推动文旅新业态。借助这些创新实践,朱子文化于山水、人文与百姓日常生活中,全面“活”了起来。漫步于建阳街巷,仿佛每一处风景都氤氲着朱子文化的气息,不经意间,你便与千年理学撞个满怀。

尾声

此行之初,我飞抵厦门,首次踏上福建的土地。从厦门的海、福州的山,一路向北,我沉浸于闽北的茶香、盏影与朱子文化的世界里。福建如一位耐心的说书人,将最美的篇章藏于北行途中,让我得以触摸其文化深处的脉搏。对我而言,这不是一场简单的旅行,而是一场难忘的寻根之旅,更是一场温润而深刻的精神还乡之旅。

虽未逢采茶时节,未遇开窑盛景,也未赶上朱子纪念大典或全球朱子论坛,但那些静态的建筑、图像与文字,已在我心中播下活的种子。福建,又如一册未完的书,每一页都书写着穿越时空的对话。而我,愿继续做一名虔诚的读者,期待在未来的日子里翻开它鲜活的新章。

热点视频

热点新闻

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |

|

|

2025/12/17 |

|

|

2025/10/7 |