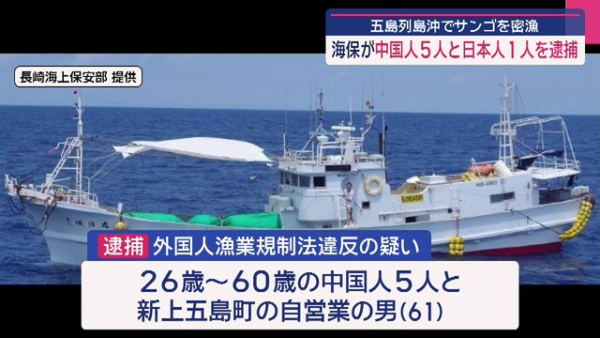

8月15日,日本长崎海上保安部发布消息,宣布以违反《外国人渔业规制法》为由,逮捕5名中国籍男子及1名日本男子。据调查,涉事人员于6月至7月期间,在男女群岛西北的肥前鸟岛附近日本领海内,使用渔船“顺洋”号(19吨)非法采集珊瑚。此案引发关注,不仅因涉外属性,更折射出海洋资源保护与跨国执法的复杂现实。

事件还原:非法捕捞与跨海追查

7月5日,日本海上保安厅航空机在肥前鸟岛海域发现可疑渔具,随后巡逻船登临检查,确认船上5名中国籍男子(26-60岁)正在采集珊瑚。进一步调查显示,该船曾于6月22-26日同样在该海域作业。7月25日,日方以“渔业等禁止”罪名对5名中国人实施逮捕,并连带逮捕涉案日本船主。船只定泊港为长岛市,多次通过青方港出入,形成完整非法作业链。

法律严惩:中日法规的差异与衔接

日本《外国人渔业规制法》明确禁止外国人在领海内进行渔业活动,2014年因中国渔船偷捕红珊瑚事件,日本大幅提高处罚力度:领海内非法作业罚款上限从400万日元升至3000万日元,拒检行为最高可罚300万日元。此次判决或参照2015年横滨地方法院案例,对组织化犯罪从重处罚。

中国《渔业法》及《专属经济区和大陆架法》也规定,外国人需经批准方可在中国管辖海域作业,违者将面临没收渔获、罚款乃至刑事责任。中日法律虽均严惩非法捕捞,但跨境执法仍需依赖双边合作机制。

合作与博弈:中日海洋关系的双面性

中日海洋合作历史悠久,从1970年代黑潮联合调查到近年海洋垃圾治理,曾树立区域合作典范。然而,钓鱼岛争议及安全互信缺失,导致双方海上对峙频发。2023年,两国通过海洋事务高级别磋商机制,同意加强渔业管理合作,但具体执行仍面临主权模糊等障碍。

此次事件中,日本通过海上巡逻与司法程序快速处置,中国外交部则强调“依法调查”,凸显双方在维护海洋秩序上的共同诉求。然而,如何平衡主权尊重与资源共治,仍是中日构建“海洋命运共同体”的关键课题。

专家视角:从个案到长效治理

中国社会科学院亚太研究所研究员杨伯江指出,中日需将海洋问题置于全球治理框架下,通过完善海空联络机制、深化渔业资源共治,推动“海洋命运共同体”建设。

日本海洋政策专家藤田浩一则建议,设立中日海洋资源联合监测中心,利用卫星定位、AI识别等技术实现数据共享,从源头遏制非法捕捞。

此次非法捕珊瑚事件,既是对中日海洋执法能力的考验,也为双方深化合作提供契机。在资源保护与主权尊重的平衡中,中日需以史为鉴,面向未来,共同守护蓝色家园。“海洋不是分割孤岛的壁垒,而是连结命运共同体的纽带。”唯有合作,方能实现海洋的可持续繁荣。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |