盛夏的华盛顿,蝉鸣声中,白宫的玻璃幕墙折射着刺眼的阳光。7月22日,当特朗普总统在社交媒体上敲下“协议达成”的瞬间,这场持续数月的日美关税博弈,终于在8月1日的倒计时钟声里,暂时按下了暂停键。15%的对等关税,5500亿美元的投资框架,大米配额的微妙调整——数字背后,是两个经济大国在贸易天平上的谨慎权衡,更是全球化浪潮下,国家利益与市场规则的激烈碰撞。

关税,从来不是简单的数字游戏。当美国特朗普政府将日本汽车关税从25%下调至12.5%(加上基本税率合计15%),看似让步的背后,实则暗藏玄机。日本汽车出口美国,曾因关税壁垒屡屡受挫,如今税率虽降,却未设数量限制,这为丰田、本田等车企铺就了一条更宽阔的“入美通道”。然而,钢铁、铝制品50%的关税依旧高悬,农产品关税未降反增大米采购量——美国的算盘,打的是“精准打击”:用汽车关税的松动换取日本对美投资的真金白银,用农产品市场的开放平衡贸易逆差。这场谈判,没有真正的赢家,只有暂时的妥协。

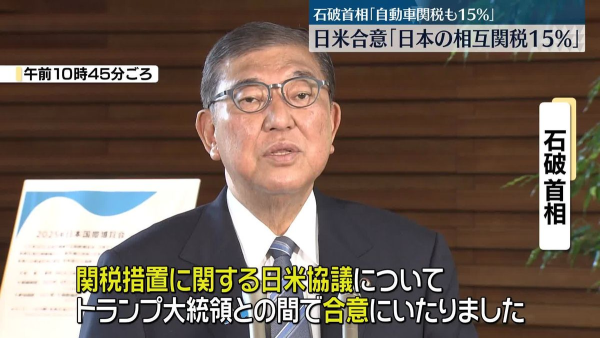

日本首相石破茂将协议成果归功于“投资重于关税”的坚持,而5500亿美元的投资框架,正是这一理念的具象化。从半导体到人工智能,从能源到航空,日本政府系金融机构的担保支持,覆盖了美国最敏感的“经济安全保障”领域。这不仅是日本对美示好的“投名状”,更是其在全球产业链重构中的自救之举。当美国高举“去风险化”大旗,日本选择以资本为纽带,将自身产业深度嵌入美国经济体系,试图在贸易战的风暴中,为“日本制造”寻找一片避风港。

然而,投资与关税的交换,真的能换来长久的和平吗?协议尚未签字,生效日期未定,8月1日的关税上调威胁仍如达摩克利斯之剑高悬。特朗普在白宫与共和党议员会谈时透露的阿拉斯加LNG合资项目,更像是一枚新的筹码,暗示着谈判远未结束。日美之间,既有汽车与半导体的产业互补,也有贸易顺差与市场开放的深层矛盾。当投资承诺遇上选举政治的变数,当经济理性碰撞民粹主义的浪潮,今天的握手,或许只是下一轮博弈的起点。

更值得玩味的是,这场谈判的“未完成感”。日本未降低农产品关税,美国未松口钢铁铝制品税率,大米配额的调整更像是象征性的让步。双方都在试探对方的底线,却又不敢轻易撕破脸皮。这种“边打边谈”的模式,恰是当前全球贸易格局的缩影——多边主义退潮,单边主义抬头,国家间的合作越来越像一场“有限的伙伴关系”,在竞争与妥协中寻找微妙的平衡。

走出白宫的日本财相赤泽亮正,在社交平台上写下“任务完成”,但他的表情里,或许没有太多的轻松。日美关税协议的达成,暂时缓解了贸易战的紧张,却无法掩盖全球化裂痕的加深。当关税成为政治工具,当投资沦为谈判筹码,市场规则与国家利益的博弈,终将考验每一个经济体的智慧与定力。

盛夏的华盛顿,热浪滚滚。而全球贸易的寒冬,似乎还远未过去。日美握手言和的背后,是一场未完的全球经济棋局——每一步落子,都关乎未来的走向。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |