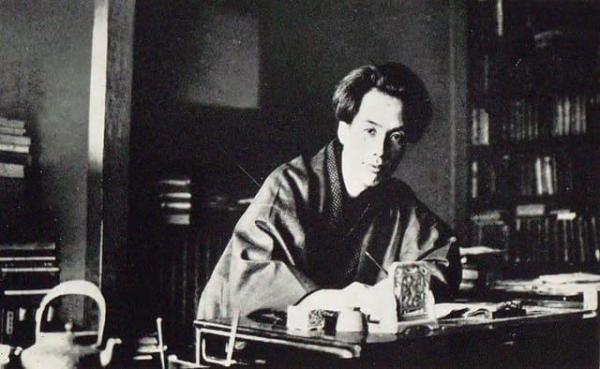

2021年8月的《小康》杂志,特意提及日本文豪芥川龙之介“也曾来杭州喝过茶”,字里行间透着对本土文化输出的自豪。不错,这位以《罗生门》闻名世界的作家,确于1921年以《大阪每日新闻》视察员身份开启中国之旅,足迹遍及上海、杭州、苏州、南京等地,归国后陆续发表《上海游记》《江南游记》等作品。其笔下不仅详述杭州饮茶场景,更以茶为棱镜,折射出对中国的多维观察。

盛夏之日,我翻阅《芥川龙之介全集》(山东文艺出版社,2012年9月第一版),重审芥川龙之介的“中国游记”,勾稽其中“中国茶”相关内容,发现了两重意涵:一是他作为异乡人的“茶景”速写,二是他作为文化观察者的“茶观”投射——后者实为理解其整体中国认知的关键切片。

在《上海游记》中,芥川龙之介对“湖心亭”的失望颇具代表性。这个被赋予诗意的名字背后,是“随时可能倒塌的破旧茶馆”与“浮满蓝藻的池水”,而更令他震惊的,是“中国人悠悠然向池中撒尿”的场景。在他看来,这一行为是“对古老大国的辛辣讽刺”。这种将个体行为上升至国家象征的思维,既显露出日本知识分子对“文明”标准的预设,也暗含对旧中国“衰败”的想象。

芥川龙之介在上海城隍庙茶馆的体验则更具戏剧性。本欲寻一处静谧,却被“云雀、白眼鸟、文鸟、鹦鹉”的鸣叫裹挟,最终“逃跑似的奔出”。这种对“喧闹”的抗拒,折射出芥川对“秩序”的偏好——与他笔下北京茶馆“男女隔圆木而坐”的“形式主义”批评,形成微妙呼应。

中国茶馆的“多功能性”同样引发芥川龙之介的注意:上海“青莲阁”黄昏时妓女云集,扬州“绿杨村”茶客围桌望河的“太平景象”,北京“同乐茶园”戏院的“邋遢”,均被他纳入观察视野。这些描述既记录了当时中国社会的市井生态,也隐含着他对“传统”与“现代”的矛盾认知——他既惊叹于扬州茶馆的古意,又对上海茶馆的“混杂”感到不适。

值得玩味的是,芥川龙之介对“茶”本身的体验并不是全然负面的。杭州火车上的“野蛮话”与茶香交织,灵隐寺和尚“送茶不白吃”的直白,扬州高洲力荐的“决明子茶”,乃至北京临时茶室里“呷中国茶两小时”的沉浸,都透露出他对中国日常饮茶文化的接纳。这种接纳与批判并存的态度,恰是其“中国茶观”的复杂所在。

在我看来,芥川龙之介的“中国茶馆观”,本质上是20世纪初日本知识分子“他者”视角的典型投射。其观察既包含着对异质文化的好奇,也暗含着“文明等级论”的潜意识框架。如果要说得更具体一些,我以为有三大特征:

第一特征,“显微镜”式的细节捕捉与象征化解读。芥川龙之介擅长把具体场景升华为文化符号。上海“湖心亭”的撒尿场景,被他定义为“古老帝国衰败的象征”;北京茶馆的“男女隔木”制度,则被归为“形式主义彻底化”。这种“以小见大”的叙事策略,虽然生动却也容易陷入片面——他忽略了上海茶馆养鸟习俗背后的市民文化活力,也未深究“男女分席”可能蕴含的传统伦理逻辑。

第二特征,对“混杂性”的矛盾态度。芥川龙之介既记录中国茶馆的多元功能(妓院、戏院、社交场),又表现出对“秩序失范”的隐忧。上海“青莲阁”的妓女云集、扬州茶馆的“风流”命名,在他笔下成为“传统堕落”的注脚;而北京茶室里“浮世绘”般的众生相,又让他产生“身处中国”的真实感。这种矛盾折射出日本知识分子对“传统中国”的想象困境——既渴望看到纯粹的“古意”,又因现实与想象的落差而困惑。

第三特征,茶作为“文化接口”的双重功能。芥川龙之介通过饮茶实践完成对中国的“接入”:在杭州火车上与友人“边喝茶边讲野蛮话”,在扬州与高洲讨论决明子茶的功效,在北京茶室观察市井百态。茶既是日常生活的媒介,也是文化理解的桥梁。然而,他对“茶”本身的关注(如玫瑰茶、决明子茶)远少于对“饮茶场景”的观察,这暗示其兴趣更在于通过茶馆解剖中国社会,而非深入茶文化内涵。

作为1920年代的日本作家,芥川龙之介的中国观察不可避免受限于时代语境。他对“卫生”“秩序”的强调,暗合日本明治维新后对“文明”的定义;对“形式主义”的批评,则隐含对“实用主义”的潜在推崇。这种视角虽提供了珍贵的历史切片,却也遮蔽了中国茶馆文化中“包容性”“社区性”等深层价值。

可以这样说,芥川龙之介的“中国茶馆观”,本质是一场“带着预设的相遇”。他以茶为镜,既照见中国社会的真实面相,也映出自身文化立场的投影。这种观察的局限性,恰恰提醒后人:理解异质文化,需超越“观察者”与“被观察者”的二元框架,在茶香氤氲中,寻找更平等的对话可能。(2025年7月18日写于千叶丰乐斋)

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |