渐入盛夏的晨光漫过北京雨儿胡同的灰瓦,将13号院门楣上的“齐白石旧居纪念馆”牌匾映得发亮。推开朱漆斑驳的广亮大门,一阵清幽的墨香混着老宅特有的沉静气息扑面而来,仿佛时空的褶皱在此刻被轻轻抚平,露出一段属于二十世纪中国画坛的传奇。

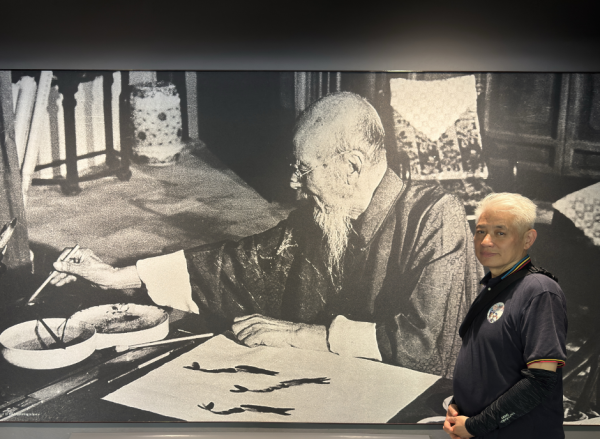

这座始建于清代中期的三进四合院,占地约2000平方米,是齐白石先生1955年迁入后的终老之所。穿行于游廊相连的院落间,青砖墁地、抄手游廊、垂花门这些典型的京师四合院元素,与随处可见的画案、笔山、颜料罐形成奇妙对话。正房展厅中央,那张紫檀木画案历经七十载风雨,仍可见墨渍浸润的纹路——1956年,92岁的白石老人正是在这里挥毫写下“发上等愿”四字,笔力遒劲如苍松,全然不见耄耋之态。

东西厢房的玻璃展柜里,陈列着先生用过的236方印章。最引人注目的“大匠之门”朱文印,边款刻着“三十岁后始学刻印,五十岁前未敢用此四字”,道尽艺术道路的艰辛。而那方“人骂我也骂”的闲章,则透着湘潭老人特有的诙谐与耿直。据馆方统计,这些印章中自刻者占七成,其余多出自清代名家黄牧甫、赵之谦,构成了一部微缩的篆刻艺术史。

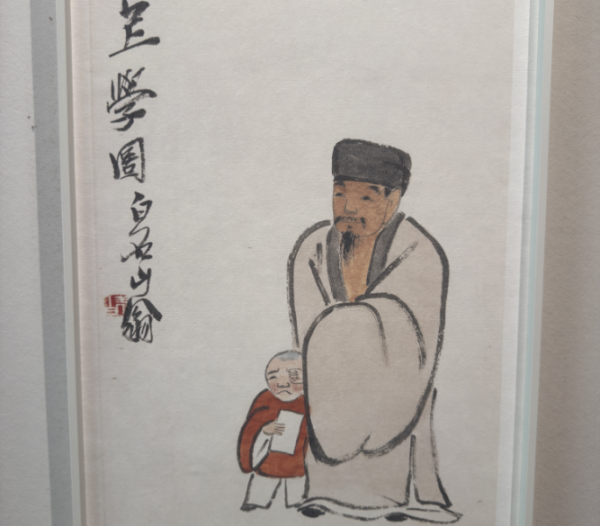

在“从木匠到巨匠”生平展区,一组数据令人震撼:齐白石一生作画超4万幅,治印3000余方,作诗3000余首。这个只读过半年私塾的农家子弟,用画笔完成了中国美术史上最壮丽的逆袭。展墙上,1917年《仿沈周山水》的工整细致与1948年《蛙声十里出山泉》的写意奔放形成鲜明对比,见证着艺术风格从“工笔写实”向“大写意”的蜕变。

特别展出的《借山图卷》手稿本,以22.5×16.8厘米的尺幅,将洞庭日出、华山苍龙岭、桂林象鼻山等名山大川尽收笔底。先生在题跋中自述“五出五归”的游历经历,那些跋涉三千里的写生足迹,最终化作宣纸上跃动的生命。而《工虫画册精品》中振翅的蝈蝈、卷须的蜻蜓,精度堪比显微摄影,却全凭肉眼观察,令人叹服。

步入“一花一世界”专题展厅,仿佛跌入齐白石的笔墨桃源。1940年的《可惜无声》工笔草虫册页,螳螂触须纤毫毕现,蝴蝶翅脉清晰可辨,而背景的写意花卉又恣意挥洒,这种“工虫花卉”的独创技法,将中国画“应物象形”的精髓推向新境。讲解员提及,先生为画好草虫,曾在院中养百余只昆虫,这份对生命的凝视,让最微小的存在都焕发光彩。

镇馆之宝《虾趣图》前,观众总不自觉地屏息。画面上六只游虾活灵活现,透明的躯干以淡墨晕染,虾须如钢丝般挺劲。有趣的是,齐白石画虾技法历经三次蜕变:63岁前虾身六节,66岁减为五节,70岁后发展出“三笔折臂”的独创笔法。这种对真实的不断逼近,恰如他所说“画虾几十年才得其神”。

在“艺术与生活”互动区,复原的厨房场景引人驻足。竹编食盒里躺着真迹《白菜冬笋》,题跋“牡丹为花之王,荔枝为果之先,独不论白菜为菜之王,何也?”的诘问,彰显着平民艺术家的本色。展柜中1936年的《白菜辣椒》瓷盘,釉下彩绘的蔬菜鲜嫩欲滴,器型却是寻常百姓家的粗陶质地,这种“雅俗共赏”的美学追求,颠覆了传统文人的审美范式。

最动人心魄的,是西厢房播放的纪录片片段:1953年,93岁的齐白石在助手搀扶下,颤巍巍地为毛泽东主席刻“润之”印。当最后一刀落下,老人忽然推开助手,对着印章仔细端详,浑浊的眼中迸发出少年般的光芒。这个瞬间,定格了一个艺术家对艺术最纯粹的虔诚。

檐角风铃叮咚,惊起竹丛中几只麻雀。这座承载着艺术巨匠晚年时光的四合院,早已超越私人居所的范畴,成为解读中国近现代美术的精神地标。我了解到,该馆年均接待观众12万人次,其中七成是青少年。当孩子们趴在玻璃柜前辨认印章文字,或对着电子屏临摹虾趣图时,传统艺术的基因正在新时代的土壤里悄然萌发。

走出雨儿胡同,车水马龙的南锣鼓巷就在咫尺之间。但方才在旧居中触摸到的笔墨温度,聆听到的生命吟唱,却如先生笔下的游虾,在记忆的宣纸上留下永不褪色的墨痕。或许,这就是齐白石艺术永恒的魅力——在至简至朴中见天地众生,于一画一印里藏宇宙乾坤。

热点视频

热点新闻

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/30 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/10 |

|

|

2025/6/4 |

|

|

2025/5/25 |