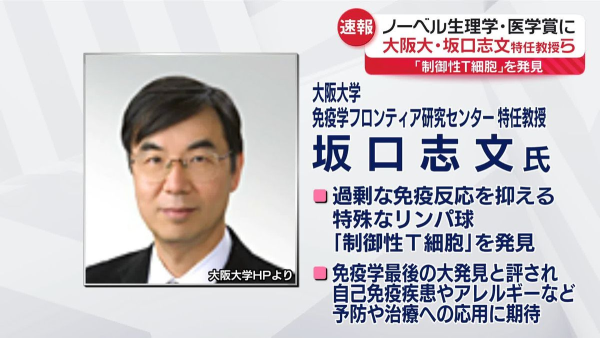

10月6日,当74岁的大阪大学特任教授坂口志文荣获本年度诺贝尔生理学或医学奖的消息传来,日本列岛再次沸腾起来。在信息洪流与盛大光环以及宏大叙事之下,我以为更应凝视的,或许是那些构成他生命底色的平凡瞬间。正是这些看似微不足道的小事,如同散落的拼图,最终拼凑出一位科学巨匠最真实、最动人的肖像,也默默铺就了他通往斯德哥尔摩的道路。

光斑一:次子的静默革命

坂口志文是家中的次子。在东亚文化语境下,尤其是在日本这样一个曾有着浓厚“长子继承制”传统的社会里,“次男”的身份常常与微小的存在感相连。中国民间那句略带调侃的“姥姥不疼,舅舅不爱”,精准地描绘了排行老二者那种不尴不尬、易于被忽视的处境。在家庭的叙事中,长子往往承载着更多的期望与关注,而次子,则更像是一块安静的背景板。

然而,坂口志文的人生,恰恰是一场精彩的静默革命。他没有被困在“次男”的刻板角色中,而是将这份可能存在的忽视转化为了一种优势——一种不必背负过多期许、可以更专注向内探索的自由。他用自己的方式,重新定义了价值的来源。它不来自于你在序列中的位置,而源于你内心燃烧的火焰。这枚沉甸甸的诺奖奖章,因此不仅是个人的荣誉,更是一份献给所有“非中心者”的宣言:世界的中心,可以由那些在边缘默默发光的人来定义。他证明了,真正的卓越,始于对自身独特性的发现与坚持,而非对既定位置的顺从。

光斑二:书斋里的无限游戏

“书虫”,是坂口志文童年的标签。但这绝不仅仅是一个关于孩子安静乖巧的故事,其背后是一场精心布局却又无声无息的浸润式教养。他的父亲,一位教师,用满屋的藏书构建了一个无形的第二课堂。那句“赶快去读书”的口头禅,其力量不在于命令本身,而在于它为孩子打开了一个无边无际、允许自由探索的思想宇宙。

坂口志文的哥哥的回忆点破了关键:“他是我们三兄弟中读书最多的一个人。” 这句话揭示了一个更深层的真相。坂口志文的成功,并非孤立的勤奋,而是源于一种丰厚的家庭文化资本。这种环境馈赠给他的,远不止是知识,更是一种弥足珍贵的能力——深度专注的能力、与抽象概念安然共处的能力,以及面对未知时保持谦逊与好奇的能力。这些品质,正是基础科学研究所最需要,也最稀缺的心性。可以说,诺贝尔奖的种子,早在几十年前,就已悄然埋藏于那个滋贺县旧宅中,弥漫的淡淡书香里。阅读,这场他自幼沉浸的无限游戏,最终为他征服科学的有限棋局,奠定了最坚实的基石。

光斑三:朴素的终极智慧

获奖时刻,在媒体的长枪短炮和万众期待下,发生了一个极具反差感的场景。记者们渴望一个能概括他毕生智慧的华丽座右铭或四字成语,而坂口志文给出的答案,却朴实得令人意外——“做事情要一件一件地做好。”

这句简单到近乎笨拙的话,恰恰是穿透浮华、直抵核心的终极智慧。在这个崇尚捷径、速成和爆发的时代,坂口志文用自己的整个科学生涯,践行了一种古典而强大的价值观:专注、耐心与积累。“一件一件地做好”,是一种方法论,更是一种生命态度。它意味着拒绝被喧嚣干扰,抗拒盲目扩张的诱惑,而是将宏大的使命分解,然后用匠人般的耐心与严谨,去雕琢每一个微小的环节。这背后,是一种深刻的自信与从容:相信持续而正确的积累,终将引发质的飞跃。坂口志文用他的巅峰成就向人们证明,这个时代最伟大的捷径,恰恰是那最古老、最需要定力的深耕之路。

热点视频

热点新闻

|

2025/10/7 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/8/27 |