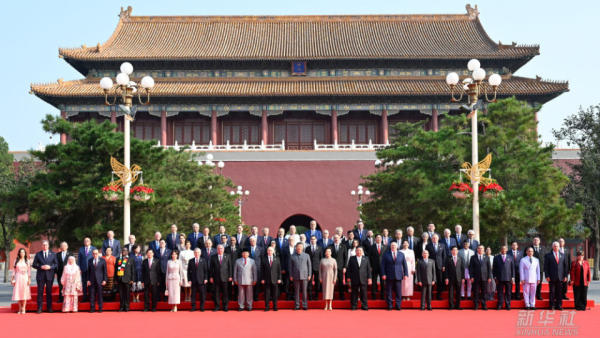

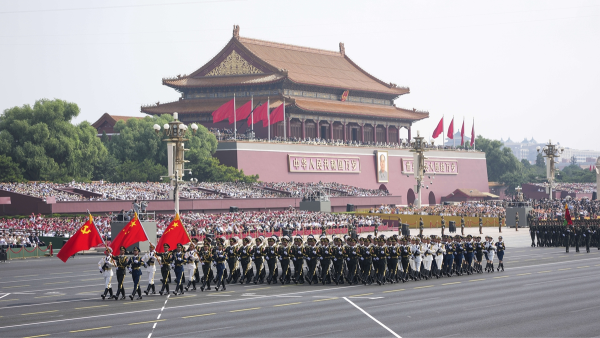

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民以14年浴血抗战、3500多万同胞伤亡的代价,将日本侵略者赶出家园,为二战的胜利作出了重要贡献。9月3日,我们在天安门广场举行盛大阅兵,既是缅怀英烈、致敬胜利,更是向世界传递捍卫和平的坚定立场。

如今,二战的硝烟已经散去80载。然而,中日两国之间的历史心结却仍未解开。历史从来不是尘封的旧纸堆,而是映照现实、指引未来的坐标。目前,中日两国正面临“政冷经凉”的恶性循环,而造成这一局面的原因之一,便是“历史问题”的影响。

虽然,1972年中日建交时,《中日联合声明》曾明确“日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省。”但日本政府的“纸面反省”却并未完全转化为民间的“社会共识”。正如1980年代,即便两国处在蜜月期,也难以掩盖在历史认识问题上的差异。战后80年,两国的和解仅停留在法律层面上,并没有实现真正的“国民和解”。

要达到“和解”必须经过“了解”与“理解”两个阶段。然而,近年来,日本政府在历史叙事问题上反复摇摆,不仅是对事实的扭曲,更导致日本年轻一代不能“了解”历史真相。连“了解”都做不到,更别说“理解”与“和解”了。日本国内的历史修正主义,是东亚存在“历史问题”的根本所在。

而如何超越历史,欧洲为我们提供了参照。二战后,德国直面战争罪责,将对历史的反思转化为前进的行动。1949年德国《基本法》禁止纳粹思想复活,1970年勃兰特的“华沙之跪”更是向世界传递出德国对历史的深刻反省。去年,德国总理舒尔茨出席诺曼底登陆80周年纪念活动,也反映出“正视历史才是融入欧洲的前提”。德国的态度让欧洲放下芥蒂,为欧洲一体化奠定了基础。

要实现真正的和解,日本需要像德国那样摒弃历史修正主义,通过立法确立历史真相权威。从甲午战争到全面侵华,日本军国主义曾给中国人民带来深重灾难,这是日本政府及民众必须面对的事实。唯有将“加害者”责任从外部压力转为内部共识,“和解”才会产生。

除此之外,中日两国的民间交流也需要超越旅游、经贸方面的浅层互动,搭建以史为鉴的对话平台。可通过共同编写教材、举办幸存者口述展览、组织青年走访战争遗址,用史料与个体记忆还原历史真相。只有这样,才能将政府间的承诺转化为社会共识,让和平理念扎根民心。

中日和解之路漫长,却关乎着东亚的和平与稳定。80年前两国因战争对立,如今更应正视历史、寻找共处路径。和平从来都不是外交辞令,需要以历史认知为支撑、以民间互信为根基。唯有跨越历史鸿沟,以史为鉴、面向未来,中日才能实现真正和解。(作者系西南政法大学政治与公共管理学院讲师)

热点视频

热点新闻

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |

|

|

2025/12/17 |

|

|

2025/10/7 |