江户晚夏的晨雾,从隅田川上缓缓升起。城与水之间,风声尚温,德川幕府却已换了主人——天保八年(1837年),第十二代将军德川家庆(1793—1853年)即位。他生于宽政五年(1793),承父家齐之位而主中枢,统治自1837年起至1853年止;而正是他在位的16年,把“太平二百年”的余温,推到了“黑船将至”的门槛上。

在风暴边缘继位:饥馑与火光的余波

德川家庆登场之年,正是“天保大饥馑”(1833—1837年)尾声。北国歉收,江户与大坂的米价翻涌,饿殍与疫疠并行,史家估其死者数以十万计。饥馑造成的社会裂隙,在大坂最为刺目:天保八年二月(1837年),阳明学者大盐平八郎揭竿而起,焚仓发粟,虽旋即败亡,却以烈火将“太平”的幻象烧出裂纹。家庆接掌印绶的第一个侧影,便是这场由饥与怒累积的火光。

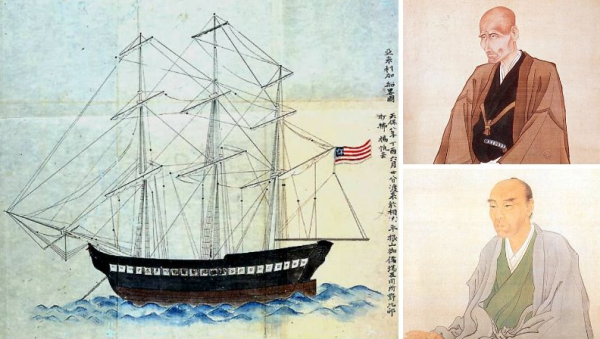

与内地饥馑相映的,是海口上的炮声。就在同年夏天,美国商船“莫里逊号”以“送返日本漂民”为名试探通商,却依1825年“异国船打払令”被沿岸炮台轰逐而去。它揭开了一个将贯穿家庆治世的命题:在锁国的古律与近海的风浪之间,如何抉择?

整饬与肃清:从“蛮社之狱”到“天保改革”

饥馑甫歇,幕府先以“惩心”的方式寻稳。天保十年(1839年),老中系的监察因知识界批评锁国与打払政策,发动对兰学者的镇压——“蛮社之狱”。渡边华山、高野长英等人受难,西学学风顿挫,江户学界一度陷入噤声。家庆未必亲自执笔,但这一“肃声”的选择,清晰地写在他的年号里。

两年后,老中首座水野忠邦出而把“整饬”推至制度。天保十二年至十四年(1841—1843年),“天保改革”铺开:抑游禁奢、严理财用、清理旗臣欠债、打击行会垄断、收束市井风气,甚至严控戏楼与出版之“淫冶”;这是一场意在“回到古法”的大规模收束,其指向明确——以节俭与名教重塑秩序。然而,当市民经济已然成熟,粗砺的“归古”在操作层面便充满内在张力:价格控制、债务整理与“人返之法”加剧了商民反弹,既得利益与统治伦理的纠缠,很快让改革步入泥沼。

改革的“退潮点”清晰可辨:弘化二年(1845年),阿部正弘接替水野,成为老中首座。由他经手的,是一个被动摇的“内秩序”与一个更逼近的“外问题”。此后,幕政在“维稳”与“观望”之间反复腾挪,德川家庆的政治面貌也由此从“重典之治”,转向“谨守之治”。

海风转向:撤“打击”与试探世界

内向的整饬并未止住外部潮汐。中英鸦片战争(1840—1842年)的消息传入东海,举国震动。天保十三年(1842年),幕府撤销“异国船打击令”,改颁“薪水给与令”——遇外船可给水薪、令其去。措辞仍守锁国之面,实则承认“全拒”已难为继:这是德川家庆治下第一次制度性“松绑”。

两年后,荷兰国王威廉二世遣使长崎,致书劝开国门,幕府婉拒其议,但“海上来船日繁”的现实已被郑重记录。1846年,美舰司令毕德尔率舰入江户湾试图开谈——虽被礼节性拒绝,但“强国试门”的节奏,从此缩短了间隔。

与“松绑”并行的,是沿岸军备的实务化。自1839年起,江川英龙参与江户湾海防,试演西式炮术,筹画台场——家庆年间的“防海”从纸面移向工程。它既是对外舰试探的应激,也是幕府从“名教整肃”转向“技术自救”的一个征兆。

与此同时,知识世界并非止于“蛮社之狱”的阴影。1838年,适逢饥馑余波未散,适逢大坂余烬未冷,医家绪方洪庵在大坂创立“适塾”,以兰学与医学为纲,培养了后来影响明治维新的诸多才俊。家庆治下的日本,既有收束的手,也有自我更生的暗涌。

近世的末响:从毕德尔到“黑船”

弘化——嘉永间,外洋的脚步愈加清晰。弘化三年(1846年)毕德尔之来,虽无果而还,却把“谈判”的影子投在江户城墙上。至嘉永六年(1853年)七月八日,美国海军司令佩里率“黑船”抵浦贺,开炮示威、递交国书;二十日后,家庆病殁,终身未见“开国”的落款,却亲历“闭关”走向决裂的刹那。一个时代在他逝世与“黑船到来”的同月重叠。

德川家庆身后,阿部正弘在幼主家定与群情汹涌之间周旋,设广泛谘询,最终在翌年(1854年)与佩里签订《神奈川条约》,开口岸、允补给,近世闭锁由此画上句点。但这已超出家庆个人的政治生命;对他而言,“黑船之来”更像一声时代警钟,敲在他的耳边而止。

人物的弧线:守成者的困局与自救

如何给德川家庆画像?若以“怯懦”与“保守”概括,过于轻薄;如果把“改革”之名赠与他,又不合史实。他的前半期是在饥馑烈焰与知识肃清中以“严”为器,重整纲纪;中期则行水野忠邦之“归古”,以节用禁奢、抑商整市求一时安稳;后期对外,他撤“打击”、允“薪水”,既拒又让,是谨慎的现实主义;对内,他以阿部正弘调和群心,承认旧秩序需要新语言。若说德川晚期的政治有一条“守成——自救”的曲线,家庆便是那条曲线上最艰难的点:既要守住父祖之城,又要在海风里学会呼吸。

这条弧线背后,有三重困局。其一,“以道德节流对抗市场扩张”的治理逻辑,在城市经济成熟后注定步履艰难——天保改革的“强收束”,在税与价、债与市之间激起了结构性反弹。其二,“以律令自足对抗大洋冲击”的地缘心态,遇到鸦片战争与蒸汽时代之后,已非一道边防可以解决——撤“打击”、准“薪水”只是承认“世界在门外”,并非“如何与世界相处”。其三,知识治理的摇摆——从“蛮社之狱”的恐惧到“适塾”的萌芽——折射的是体制内部对“证据与实学”的迟疑与需要共存;这迟疑延宕了应对外部压力的速度,却也在暗中积累了社会的自我更新力。

如果以一幅场景作结:嘉永六年的浦贺海面,蒸汽船黑烟压来,江户湾的台场尚在筹建,炮位未及整齐;城内,老中奔走,文武诸役翻检旧例与新书——从《武家诸法度》到兰书译本,从节用条目到海防图志。将军的病榻在同一座城里,他的命数比“黑船”的停泊更短一点。德川家庆的一生,没有为“开国”落款;但恰是在他的时段,日本第一次不得不把“世界”作为现实问题,而不再是一行“夷情传闻”。

因此,德川家庆之“功”,不在立新制,而在扼守旧秩的最后边界;其“失”,不在一朝之断,而在迟疑之间让危机层累。历史的公允之处,在于同时保存这两面:他是“太平”之后的守成者,也是“幕末”之前的准备者。若以十字为评,大抵可以说:“守旧以延命,观海以见变。”这既是他的身影,也是晚期德川的全部难题。(2025年8月28日写于日本东京“乐丰斋”)

热点视频

热点新闻

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |