不久前回北京出差时,“多聊茶”创始人、日本中国茶研究所所长杨多杰邀我参观北京茶叶博物馆。对于我这个离乡将近40年的“老北京”来说,这里首先是生疏的,但生疏中隐藏的那份熟悉,应该是一般人不知道的。

推开马连道京华茶业大世界的玻璃门,茶香裹挟着历史的气息扑面而来。这座隐于大型茶城四层的博物馆,用800平方米的空间浓缩了中国茶文化两千年的流转。当指尖拂过法门寺地宫出土的茶具复刻品,耳畔仿佛响起陆羽在苕溪畔撰写《茶经》的沙沙笔声,茶马古道上的驼铃也自展柜深处悠悠传来。

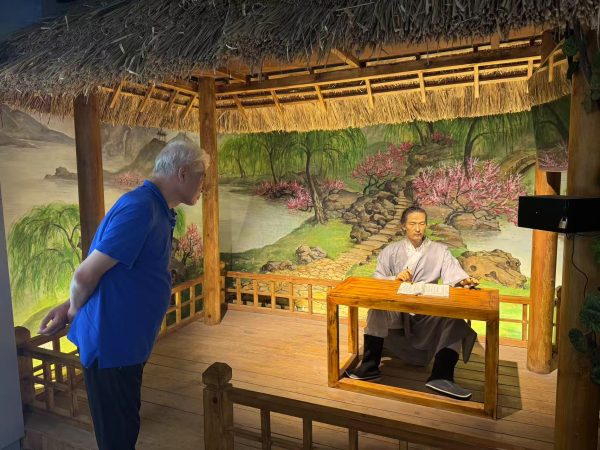

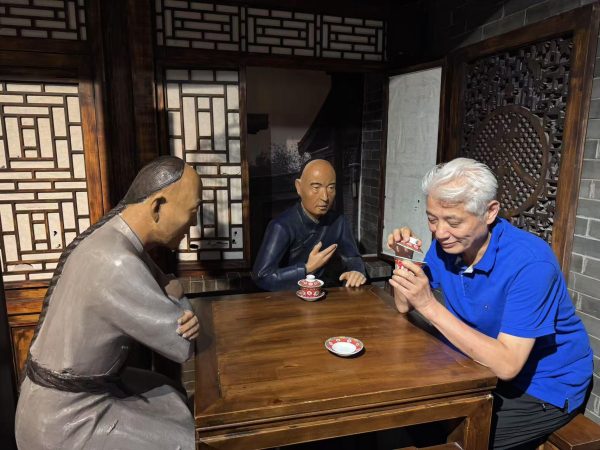

这座博物馆以“五感沉浸”理念重构传统展陈,序厅的巨幅电子屏正播放着贵州晴隆县165万年前茶树籽化石的影像,原始森林的晨雾中,第一片茶叶在神农氏掌心舒展。转过光影长廊,唐代“茶圣”陆羽的等身雕塑端坐苕溪畔,全息投影技术让《茶经》文字如流水般环绕流淌,指尖轻触即可唤醒“茶之源流”的千年回响。我特意走过去,网红打卡般在陆羽身边“蹭”了一张照片。

“茶马古道”展区堪称空间叙事典范。实木栏杆内,全息投影重现着崇山峻岭间的商队:头戴毡帽的茶商牵着驮茶的马匹,马帮铜铃与山涧溪流构成天然交响。当观众驻足于特定区域,地面感应装置会触发不同茶区的方言对话,四川雅安的背夫、云南易武的制茶人、西藏拉萨的茶商,他们的声音在展厅交织成茶马互市的立体画卷。

我大半生致力于明史学习,发展这里明代展区的郑和宝船模型暗藏玄机。船舷的LED屏循环播放着《瀛涯胜览》记载的茶贸盛况,当观众靠近时,船帆会投射出动态的《丝路茶香图》,用光影重现宝船满载龙井、普洱驶向异域的壮阔场景。这种虚实相生的展陈手法,让静态文物焕发出跨越时空的生命力。

这座博物馆里,展示着一件珍贵的茶器——“清·粉彩过枝瓜蝶纹盖碗”。粉彩绘就的南瓜藤蔓沿碗壁攀援生长,蝴蝶振翅欲飞。这种“过枝”技法突破了器物界限,把平面绘画转化为三维空间艺术。展签记载,此类盖碗专为宫廷茶宴设计,瓜瓞绵绵的纹样暗含“多子多福”的吉祥寓意,见证着茶器从实用器物向文化载体的演变。

法门寺茶具展区堪称唐代茶文化的微缩博物馆。鎏金银盐台、鎏金银笼子、琉璃茶盏等13件组茶具,完整复现了唐代宫廷茶宴的奢华排场。特别引人注目的是秘色瓷茶碗,其釉色“夺得千峰翠色来”,与陆羽“青则益茶”的品鉴标准不谋而合。展柜旁的电子屏同步播放着法门寺地宫考古发掘影像,让观众直观感受文物出土时的震撼场景。

在“茶之体验”展区,VR设备还原了宋代点茶的全过程。戴上头显,观众可化身茶博士,用茶筅击拂茶汤,在虚拟茶沫上书写“茶”字。这种互动体验并非单纯的技术展示,而是通过现代科技解构《大观茶论》记载的“七汤点茶法”,让古籍中的文字转化为可感知的操作流程。

值得一提的是,北京花茶拼配技艺的非遗传承人还会定期在这里展示茉莉花茶的拼配绝活。这种活态展示打破了博物馆的静态边界,让非遗技艺在互动中得以传承。

离馆前,我在博物馆的“茶文化书法墙”前驻足良久。这里收藏着自上世纪七八十年代以来,许多文化大家为北京市茶叶加工厂题写的茶诗与茶文。例如启功先生、溥杰先生、黄胄先生、梁树年先生等人的墨宝,都陈列其中。此刻我突然理解,为何古人说“茶者,南方之嘉木也”——这株看似普通的植物,实则是中华文明的精神图腾。(2025年8月12日追记于日本千叶“丰乐斋”)

热点视频

热点新闻

|

2026/2/12 |

|

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |