茶,作为东方农耕文明的精神图腾,其文化传播史实为一部以物质载体为表、精神符号为里的文明对话史。中日茶文化之互动,既不是单向度的文化输出,也不是机械的技艺移植,而是以中国大唐“茶圣”陆羽《茶经》为原典,在“唐宋茶礼——镰仓禅茶——江户煎道”的时空经纬中,完成从物质器用(茶器、茶法)到精神范式(茶道美学、哲学)的双向建构。我的好友、当代中国著名茶人、“多聊茶”创始人、日本中国茶研究所所长杨多杰此次在日本东方出版社推动《明刊问奇阁本〈茶经〉》在东亚的跨域复归,恰为这一千年对话提供了新的文献注脚与阐释空间。

版本谱系学视野下的《茶经》东传与受容

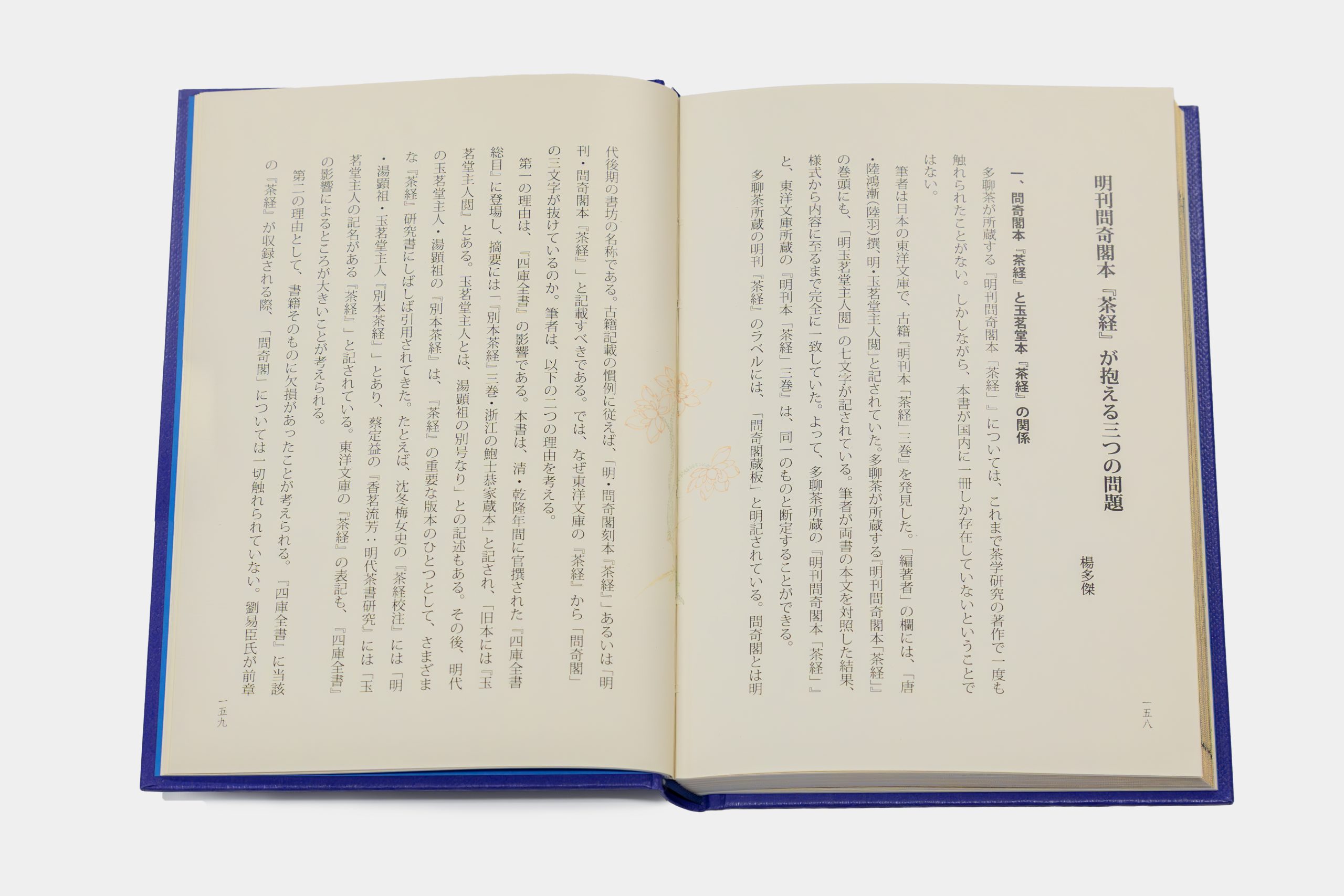

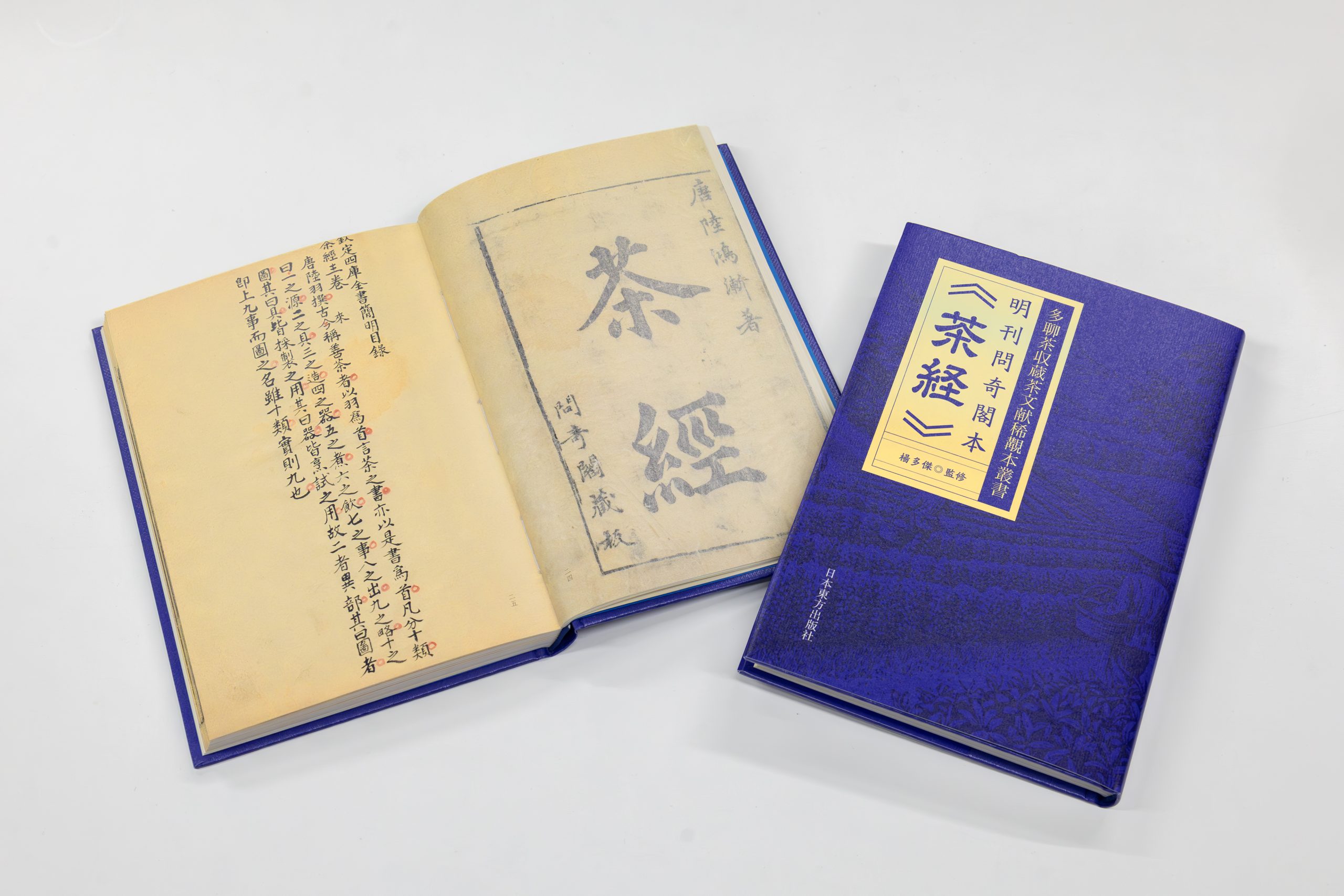

陆羽《茶经》的东传,构成东亚茶文化史的核心文本事件。日本学者布目潮沨《茶道古典全集》(1957)所列“宋咸淳刊百川学海本”“明弘治刊百川学海本”“明钞说郛本”“明郑煾校日本翻刻本”及“玉茗堂主人汤显祖本”,勾勒出《茶经》在东亚的版本流变谱系。杨多杰先生,既是一位茶文化学者,也是一位古籍收藏家。他在机缘巧合之下,收藏有一套明刊问奇阁本《茶经》。此书在海内外各大图书馆均未见收藏,是海内外仅存的孤本。经杨多杰周密考证,日本学者布目潮沨所提到的“玉茗堂主人汤显祖本” 《茶经》,实应为“明刊问奇阁本”《茶经》。只是日本东洋文库收藏的这套《茶经》,缺少印有“问奇阁藏版”的牌记页,因此百余年来才被学界误称为“玉茗堂主人汤显祖本”《茶经》。杨多杰先生的这一发现,成为了《茶经》研究领域的重大成果。

这本明刊问奇阁本《茶经》的价值,不仅在于版本的稀缺性,更在于其作为“文化中介物”的双重属性:第一,它保留了明代文人“以茶入雅”的审美趣味,为考察茶文化从实用技艺向文人艺术的转型提供微观例证;第二,其东传日本后,与荣西《吃茶养生记》(1211年)、千利休“和敬清寂”茶道思想形成跨时空对话,印证了荣西“茶乃养生之仙药,延龄之妙术”与陆羽“精行俭德”理念在养生哲学层面的同源性。

文献复归与文化反哺:杨多杰的学术实践

在我看来,杨多杰作为中日茶文化研究的“文献摆渡人”,其学术实践具有三重范式意义:

首先,文献考古的跨域整合。杨多杰通过中日现存《茶经》版本比勘,揭示出明代江南刻书业“跨域流通—在地受容”的传播机制。这种“以物证史”的方法论,突破了传统茶文化史“以文献证文献”的局限,为研究东亚物质文化交流提供了新路径。

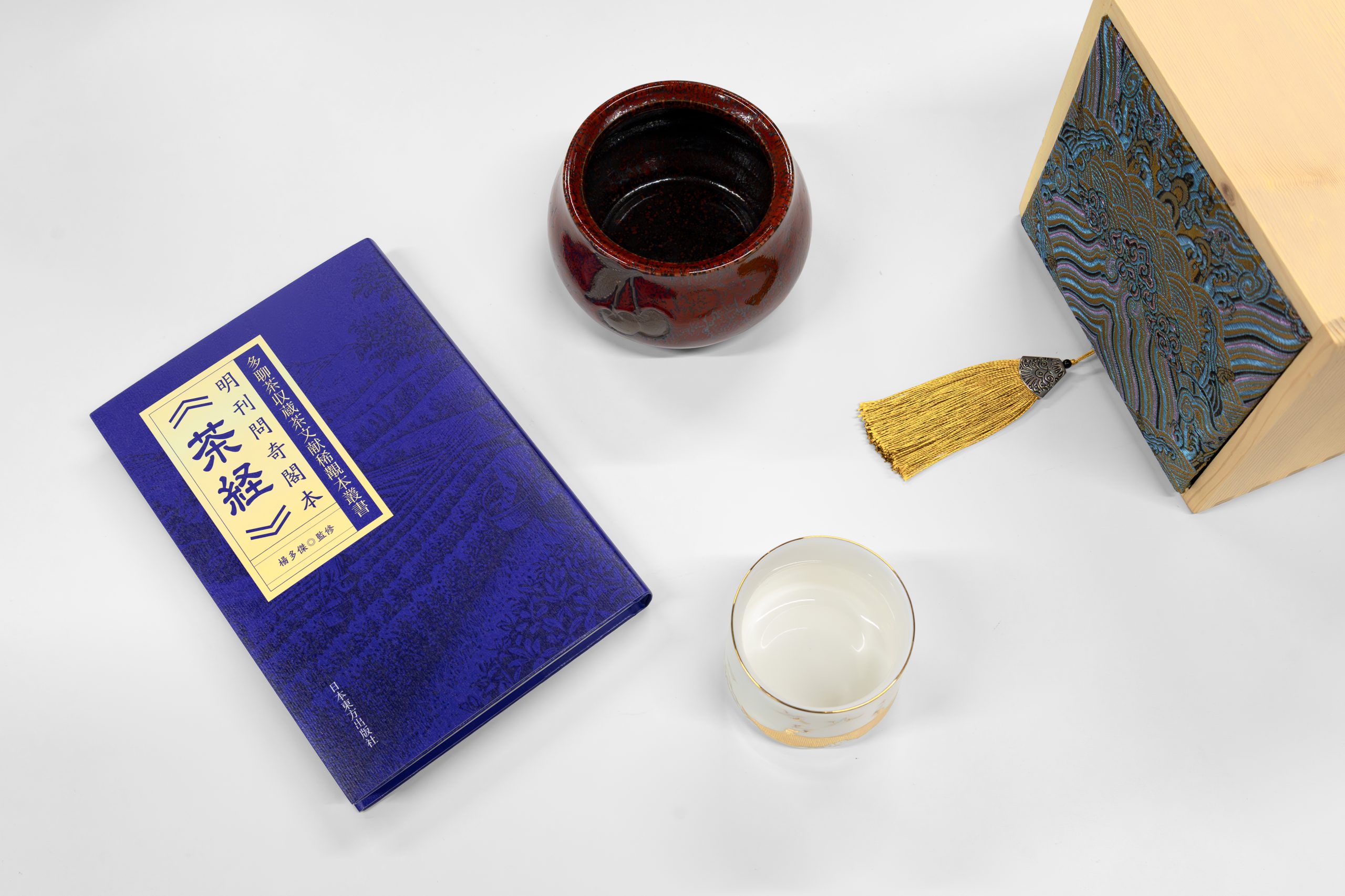

其次,文化反哺的在地实践。杨多杰先生自藏的明刊问奇阁本《茶经》,不仅是茶学珍本,更是茶学秘本,研究者及爱茶人很难见到。2024年8月,杨多杰将自藏的《明刊问奇阁本〈茶经〉》在中国书店出版社全彩影印出版。随后他又积极推动该珍贵古籍,在日本出版发行的工作,并于2025年由日本东方出版社出版问世,实现了“文献复归——在地传播”的双重跨越。这一实践不仅是对“茶道无国界”理念的践行,更暗合了日本茶道“一期一会”的哲学思想——让《茶经》以原典形态回归其精神升华地,恰似让一片茶叶在完成跨域旅行后,以最本真的姿态回归茶席。

再次,茶学珍本的公共转化。杨多杰将自己收藏的明刊问奇阁本《茶经》公开出版,把茶学珍本转化为“公共学术资源”。这种“文献活化”策略,既延续了清代阮元《十三经注疏校勘记》的版本学传统,又呼应了当代文化遗产保护的“共享”理念。据悉,他还创建了“多聊茶收藏茶文献珍本丛刊”,今后将持续性出版自己珍藏的珍贵茶学文献。

文明互鉴的当代启示:从《茶经》到“茶道共同体”

《明刊问奇阁本〈茶经〉》的跨域复归,为全球化时代的文明互鉴提供了三重启示:

第一,文本旅行与文化主体性。该本在明代江南的刊刻、清代东传日本、21世纪中日联合出版,构成典型的“文化循环”案例。它证明,文明交流绝非“单向度的文化移植”,而是在主体间性的对话中实现意义的再生产。正如千宗室所言:“日本茶汤,半壁江山在《茶经》”,但这一“半壁”早已通过“侘寂美学”“茶庭空间”等本土化改造,升华为具有日本主体性的文化符号。

第二,文献活态传承的范式创新。杨多杰的实践表明,古典文献的当代价值不仅在于“保存”,更在于“激活”。通过学术出版、公共讲座、茶道演示等多维传播,他将《茶经》从“故纸堆”转化为“活态文化基因”,为文化遗产的创造性转化提供了范例。

第三,茶人精神的现代重构。陆羽“精行俭德”的茶道伦理,在杨多杰身上演化为“文献守护者”与“文化摆渡人”的双重身份。这种将学术研究与文化实践结合的茶人精神,恰是破解当代“文化割裂”困境的密钥——它要求研究者既要有“坐冷板凳”的文献考据功夫,又要有“踏热土地”的跨文化传播勇气。

行笔至此,我要讲出自己的深切感受:《明刊问奇阁本〈茶经〉》的跨域复归,是东方茶文化史上一则精妙的隐喻:一片茶叶,从华夏大地出发,经由典籍、器物、思想的流转,最终在异域绽放为独特的文明之花;而当这朵花以原典形态回归故土时,它已不再是出发时的模样,而是凝结着双边智慧的文化共同体。杨多杰的贡献,正在于他以文献为舟,以执念为楫,让《茶经》这条“文化长河”在当代重新奔涌,浇灌出更多文明的绿洲。

茶席终有散时,但茶脉永续东流。当日本茶人捧读这部明代孤本时,他们读到的不仅是陆羽的智慧,更是中日文化千年对话的余响,以及文明互鉴的永恒诗篇。

期待杨多杰未来在中日茶文化交流文献学方面,能够有更多的成果,能够做出更大的贡献。(本文作者系北京大学历史系客座教授、日本东方出版社总编辑)

热点视频

热点新闻

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |

|

|

2025/12/17 |

|

|

2025/10/7 |