A

“踏过荆棘,我苦中找到安宁;踏过荒野,我双脚是泥泞。漫天星光,我不怕风正劲;满心是期望,过黑暗是黎明……”

一首《星》,百听不厌,我听过无数遍。如今,再也听不到、看不见原作者在舞台上献唱了。

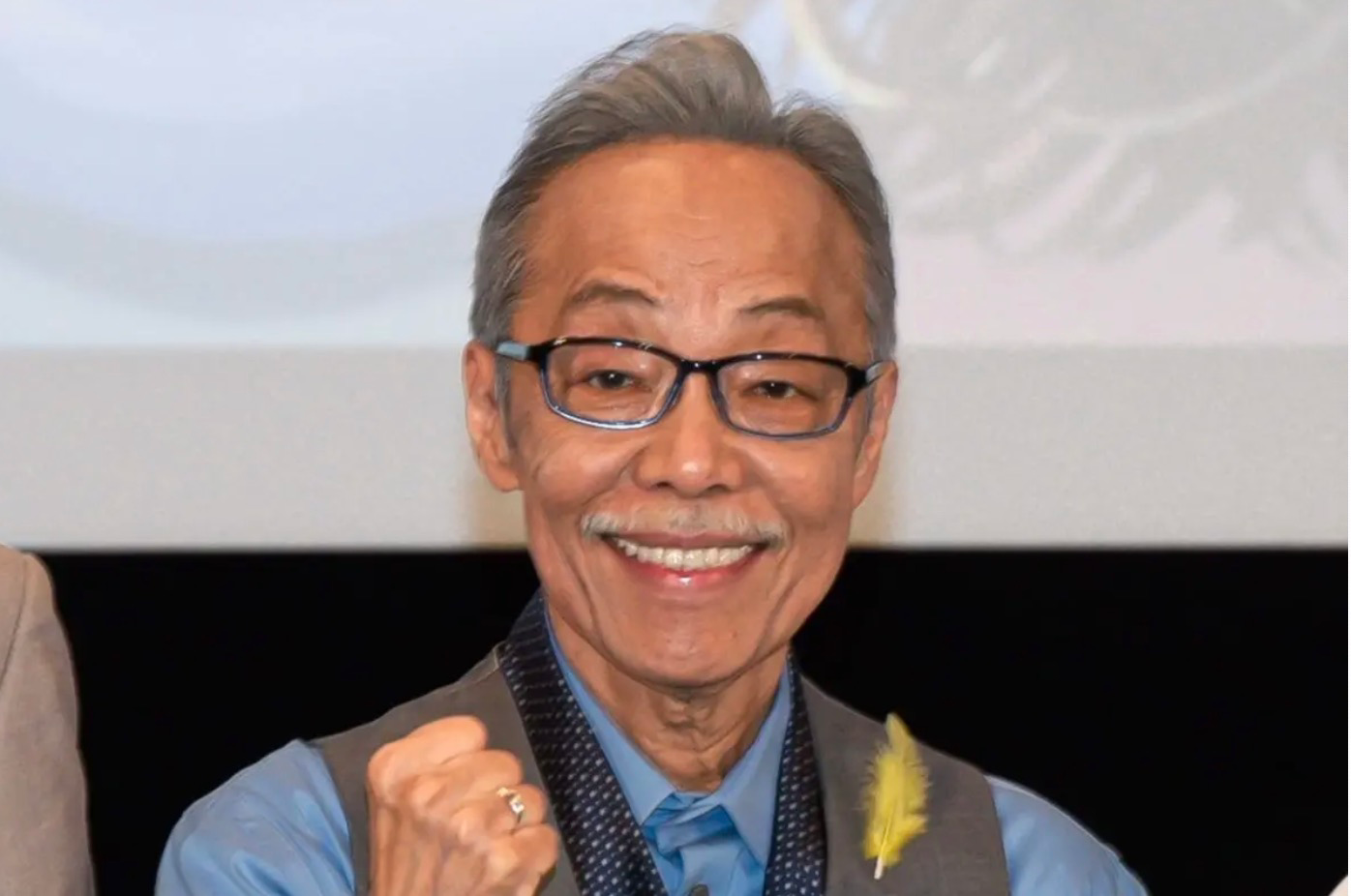

2023年10月8日,日本国宝级歌手谷村新司因病辞世,享年75岁。葬礼在10月15日低调举行,只有近亲参加;葬礼完成后,他所属的事务所才在10月16日发布消息。随后,这个“不幸的新闻”迅速在中文网络刷屏。

10月17日,在中国外交部例行记者会上,中央广播电视总台华语环球节目中心记者提问:日本歌手谷村新司逝世在中国国内引发广泛关注,不少网民在社交媒体上也表达了哀悼。外交部对此有何评论?

发言人毛宁回答:我们对谷村新司先生逝世表示哀悼,向他的亲属表示慰问。谷村先生是日本乐坛著名人物,不少作品在中国脍炙人口,深受中国民众喜爱。谷村先生热心中日人文交流,曾经多次来华演出,用音乐架起两国人民心灵沟通的桥梁,以实际行动为中日友好事业作出了积极贡献。

谷村新司1948年12月11日生于日本大阪,是二战后成长的一代。他是一位集创作、演唱才能于一身的杰出音乐家,词、曲、唱、演四位一体。自出道以来,共创作了700多首歌曲,在全球各地举办了4000多场演唱会,唱片总销量3000多万张,被日本乐坛称为“教父级”人物。1976年,他曾创下了一年演出303场的日本音乐史的纪录,至今无人打破。他创作并演唱的包括《星》《花》《浪漫铁道》等无数经典歌曲,直至现在,仍广为流传。

斯人已逝,风范长存。人间巨星陨落,从此,天上多了一颗永恒的“星”。

B

艺术超国界,音乐达心灵。

谷村新司生前与中国有着深厚的情缘。1981年,作为日本青少年文化交流团的一员,首次到访中国。谷村新司说:“当我刚刚降落在中国的机场的时候,我最先感觉到的是一种泥土的气息,而且那种泥土气息很熟悉,也印象很深。”

8月23日那天,作为日中邦交正常化活动的一环,谷村新司第一次登上了中国大舞台,在北京工人体育馆参加了一场规模宏大的演唱会。谷村新司后来深情地说:“1981年我第一次来到中国,呼吸到中国的空气,手摸到中国土地的时候,给我一种感觉就是我回家了。”

此后,谷村新司成为了中日友好的文化使者。统计表明,他有近50首作品先后被改编为华语歌曲。2002年是中日邦交正常化30周年,谷村新司受托策划了超大型演唱会《中日携手·世纪同行》。谷村本人率领日本超豪华阵容的歌手来到中国,与华语优秀歌手在京城为歌迷朋友们献上一台盛况空前的演唱会,谷村新司、酒井法子、滨崎步、谭咏麟、李玟、孙楠等同台献艺,用歌声点亮了北京的夜空。

2003年,为了助力中国抗击非典,他在日本大阪举行“抵制非典,支援中国”演唱会,将演唱会全部收入18万美元捐给中国非典患者。2004年,他又特地来到中国举办专场演唱会,感谢抗击非典的医务人员,庆祝中国抗击非典取得胜利。

谷村新司特别热爱中国上海。1994年,他参加“亚洲巡回音乐会”,首次来到了上海。10年后的2004年3月,他受上海音乐学院邀请,担任音乐工程系常任教授兼中日音乐文化研究中心顾问,还设立了“谷村新司音乐工作室”。2004至2008年,谷村新司每个月都有一周的时间在上海度过,致力于为中国培养国际性的音乐人才。

“城市,让生活更美好”,世界博览会在2010年首次光临中国,在上海举办。时年62岁的谷村新司,接受博览会开幕式总导演滕俊杰的邀请,推掉了在日本的巡演,作为世博会日本推广形象大使,在上海世博会开幕式上倾情演唱了代表作之一的《星》。他的演唱发自肺腑,情感丰沛,韵味悠长,让人热泪盈眶。

这之前的2005年世博会,在日本名古屋市爱知县举办,主题为“自然的睿智”,谷村新司将爱知和上海的手握在一起。2023年第19届亚运会在中国杭州刚结束,下一届亚运会恰好又来到名古屋爱知,如果谷村新司健在,届时能够在开幕式上演唱《星》,那多美好!

2017年纪念中日邦交正常化45周年,他在上海举办了个人专场上海站演唱会。2018年秋天,已经年届七旬的谷村新司,再次来到中国,在上海和北京举办“38年的星”演唱会,又一次唱响了家喻户晓的《星》。此时距离他1980年创作这首《星》已有38年——这真是永远不解的“星”缘。

C

“我觉得我和中国很有缘”,谷村新司称自己“上辈子是中国人”;他每一次来到“第二故乡”中国,观众都期待他演唱《星》。

1980年,32岁的谷村新司写下这首歌,创作灵感来源于对中国的想象。“这是一个非常不可思议的一个事情。小的时候,我一闭上眼睛,眼前总会看到一幅风景画。虽然我知道那个风景是我没有到过的地方,一直都不知道是哪里。但我想可能是中国的北方吧,恐怕是在东北地区的黑龙江附近。”2007年3月,为纪念中日邦交正常化35周年,央视国际东方时空“岩松看日本”节目,播出了白岩松对谷村新司的专访。谷村新司真挚地说,“在我的想像中,这个风景是一个一望无际的草原。远处山峰连绵,满天都是星星……”

是的,那是谷村新司的“前世故乡”,也是他艺术创作的精神原乡。无限深情的《星》,呈现了由繁入简的隽永侘寂和深邃,在人类的时空中,流传既久又广。

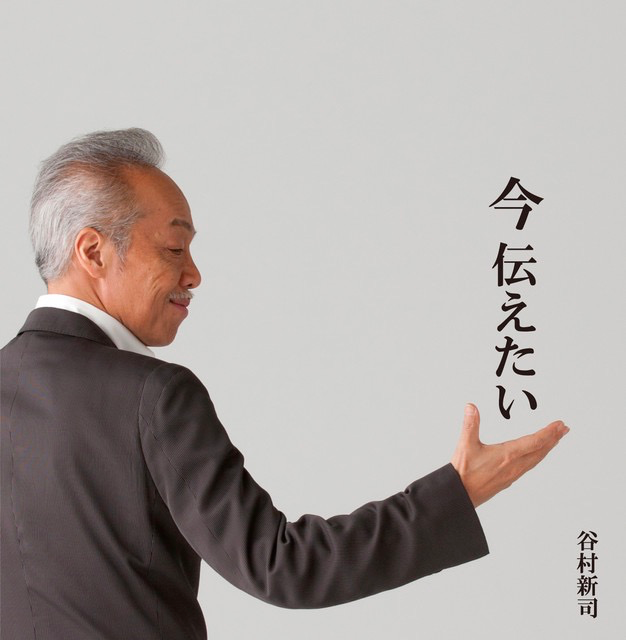

言为心声,歌是灵魂。非凡的艺术,是非凡气质的非凡产物。而一切艺术之花,在孤独中更易开放。1980年4月,谷村新司发行的专辑《星》,封面是一个人低头走在夜里的画面,那是“孤独的找寻”。真正伟大的音乐、不朽的音乐,往往只源于孤独的心灵、只属于孤独的心灵。

“音乐的技术和理论固然重要,但是更重要的是心。”这是谷村新司发自肺腑的一句话。音乐,也是对孤独心灵的拯救。

夜阑人静,有谁共鸣?中文版的《星》,一经传入中国内地,立刻就捕获了我的心。那是1982年,17岁的我从侨乡浙江青田的偏僻乡村考上大学,成了乡里第一个大学生。大学校园的璀璨世界,音乐是重要组成部分。我酷爱古典音乐,也喜欢流行音乐,那时的“校园歌曲”“校园民谣”也真是好啊,其中的顶尖之作,就是谷村新司的《星》,聆听过无数遍,也吟唱过无数遍。那是有生命、有灵魂的音乐!歌声有淡淡的忧伤,但属于“哀而不伤”,能够直抵心灵,带给我青春时代的律动……

我女儿少年时代无比喜欢日本动画片《海贼王》,喜欢“草帽小子路飞”,她说《海贼王》给她带来了最多的前行勇气;而我的青年时期,深受过《星》的鼓舞和激励——这是艺术的力量,也是情感的力量,思想理念的力量。

《星》的日语歌名为《昴》(すばる,读音:斯巴鲁),而不是《星》(ほし,读音:霍西)。在“二十世纪感动日本一百首歌曲”评选活动中,《昴》位列第十二,俘虏了无数人的耳朵,捕获了无数人的心灵。“昴”是天文上二十八宿之一“昴宿”,而不是泛指天上的群星。《尔雅·释天》中注明:“昴,西方之宿,别名旄头。”“昴”是一个“星团”,即“七姐妹星团”,是夜空中最明亮的星团之一,可看成是“团结之星”。谷村新司,是灿烂之“星”,更是团结之“昴”。

现在,只要在街头看到日本的斯巴鲁车,看到那六星组成的车标,我脑海里立马会呈现出谷村新司的《星》,优美深情的歌声立刻回荡在耳际。

几十年来,《星》被改编成十多个版本,除了日语,还有、韩语、国语、粤语等等。《星》,是亚洲人民共同且美好的记忆。和白岩松谈到《星》的深入人心时,谷村新司说,亚洲各国很多人都觉得这个歌是自己国家的歌,“有时我还被他们问,你知道这个歌吗?我一般都回答说,知道知道。”

《星》的日语版本,谷村新司自己在不同场合演唱的诸多版本都是标杆;而日本绝代歌姬、“歌谣界的女王”美空云雀,深情演唱《星》,也是经典,我超喜欢。

在中国,沈小岑最早演唱日语版的《星》,“犹如在岩壁上凿开一个洞”,歌迷们开始想尽办法搜集日语歌曲。改革开放之初,外来的歌曲让人感受到了“外面的世界很精彩”。

国语和粤语,除了最著名的邓丽君版,还有关正杰的,徐小凤的,谭咏麟的,姜育恒的,等等等等,风格音色各有不同,但款款深情是一样一样的。

1970年代中期以后,邓丽君与宝丽金国际有限公司开展合作,演艺事业进入巅峰。宝丽金是国际化的视野,邓丽君在这个时期翻唱了大量日本歌曲,从而极大丰富了华语圈的歌坛。最喜欢邓丽君先唱一遍日语原版的《昴》,再唱一遍中文版本的《星》。1982年,邓丽君在香港伊丽莎白体育馆举办个人演唱会,《星》的现场演绎,可谓登峰造极。

谷村新司称《星》为“幸福的歌曲”。

D

近“星”情更怯,不敢问来人。

初听不知曲中意,再听已是曲中人。

我写作时,常常在电脑里播放背景音乐,日本音乐家的作品播放最多,久石让的,渡边雅二的,谷村新司的……他们作词作曲或演奏演唱的作品——当然包括这首《星》,都特别适合反复聆听。

中文版的《星》,曲谱没有改变,变的是歌词。由郑国江所填的词,保留了谷村新司的基调,融入了自己的思想与风格。

郑国江,1941年生于香港,华语乐坛最具代表性的填词人之一,拥有超过2000首词作,产量之丰,质量之高,确实惊人。在香港词人中,郑国江最具赤子之心,这在《星》的歌词中也有充分体现:

踏过荆棘,我苦中找到安宁;

踏过荒野,我双脚是泥泞。

漫天星光,我不怕风正劲;

满心是期望,过黑暗是黎明。

啊……星光灿烂,伴我远行给我光明;

啊……星光引路,风之语轻轻听。

带着热情,我要找理想理想是和平;

寻梦而去,哪怕走崎岖险径。

这首《星》的中文歌词,在传唱过程中“略有修订”,比如原本的“安静”改成了“安宁”,“荒郊”改成了“荒野”,意象更大了,也挺好。

艺术作品尤其是歌词,在传播过程中,包括在汉译过程中,“等值”与“改写”都是客观的存在。

对于谷村新司的原歌词,中文译本各有不同,比如这样的翻译片段:

闭上眼睛神伤黯然

睁开眼睛满目荒凉

前面唯有一条可走之路

没有选择余地只能这样

我的心胸起伏

寒风不断吹袭我的胸膛

但我心中火热

永远追寻自己的梦想

过去有谁走过这条路啊

我将随着心的指引启航

星光照亮我苍白的脸庞

再见啊,命运的斯巴鲁星,再见

写“星”其实是写“人”。谷村新司曾说:“人本身就是音乐。如果有一百个人的话,就有一百种音乐。即使有的人不唱,他的一生也是音乐。”

相比于谷村新司的原词,郑国江新填写的歌词更温暖、更积极向上,也更激励人奋力向前。上世纪80年代初期,这首歌经香港传入内地,我们所听所唱的版本,都是他填词的歌曲。

填词是一种新的艺术创造,既要符合歌曲原本的旋律风格,也要契合原作者的情感内涵。也正是由于重新填词,让这些来自日本的“翻唱歌曲”在华语歌坛呈现了更为独特的魅力:既让优美的日本歌曲旋律家喻户晓,又能成为华人表达自己情感心声的载体。

山川异域,音乐同天。谷村新司曾说:“正因为歌曲和音乐是眼睛看不见的,所以能超越大海和天空。”1984年,在亚洲和平音乐会上,谷村新司和中国香港的谭咏麟、韩国的赵容弼,三人同台合作演唱中日两个版本的《星》,以及中日韩3个版本《爱在深秋》,成为经典镜头。谷村新司用很不标准的发音,演唱了一段《星》的中文版,那是珍贵的记忆。

E

作为日本音乐界“殿堂级”人物,谷村新司在华人音乐圈拥有很多朋友,这就是“人缘”。

众多华语歌手,都演唱或改编翻唱过谷村新司的歌,如邓丽君、张国荣、张学友、谭咏麟等。上世纪七八十年代,曾有这样一句玩笑话:“谷村新司、玉置浩二、中岛美雪3个日本人,养活了大半个香港乐坛。”

谷村新司正直、善良、率真,他关心人,尤其关心年轻的歌手;他的浓得化不开的中国情结,自然而然会投射到青年歌手身上。他关心中国歌手毛宁的往事,让人感慨。

此毛宁非彼毛宁——演唱《涛声依旧》的毛宁,在上世纪90年代,是内地“四大天王”之一,他们四人是——刘欢、毛宁、解晓东、孙楠。2000年毛宁意外遇刺,较长时间离开了音乐;他曾一度期待重新复出,但都未能成功找回人气。后来,在日本的一场演唱会上,谷村新司邂逅毛宁,两人一见如故。

在听完毛宁在音乐上的经历后,谷村新司非常动容。“非常年轻的,好像我的孩子一样。”他后来这样回忆毛宁,“当时,他周围发生了种种的事情,是他心情最低潮的时期。他的父母已经过世,他和姐姐一起生活。他显得非常沮丧,但是突然间,他眨着闪闪发光的眼睛望着我,说是从小听我的歌长大的,我的心一下子被触动了。”

谷村新司将之形容为“命运的邂逅”:“本来他准备放弃音乐的。想到这样纯真的孩子,要放弃音乐,这是绝对不行的。所以当时我就跟他讲,我和我的夫人,我们两个做你的父母,这样跟他承诺的。我觉得我俩一定很有缘,马上开口要求做他的‘日本爸爸’……”

为了提携毛宁,谷村新司曾多次和毛宁同台演出。后来,毛宁选择进驻谷村的公司。2004年,谷村新司亲自参与制作毛宁的专辑《我》,在专辑中为毛宁写了一首《风自由》,祈盼毛宁永远自由。2007年,大阪亚洲音乐节,毛宁作为中国歌手的唯一代表受邀参加演出,和谷村新司、中孝介等一起演唱了《花》;演出几度掀起高潮,在现场的谷村新司夫人也激动得泪流满面……比较遗憾的是,“儿子”毛宁并不太好“管教”,此为后话。

敏感的谷村新司观察到中国人的变化,他曾说:“随着经济的发展,我发现大家的笑脸逐渐少了,所以我想大家是不是应该考虑一下,对人来说,最重要的是什么。”

他这样说的时候,不是说“他国的别人”,口吻完全是在说“自己人”。

F

中日之间,一衣带水。

继1981年日本青少年文化交流团访华之后,1983年11月,胡耀邦总书记在访日期间,正式邀请3000名日本青年在1984年访问中国。在日本,胡耀邦总书记和中曾根康弘首相确认了“中日关系四原则”:和平友好、平等互利、长期稳定、相互信赖。1984年秋天,3000名日本青年访华,中日青年天安门广场共舞,已经成为中日友好史上最经典、最激动人心的记忆之一。

日月如梭,不变的是变化。有人说,中日国民感情近年持续低位徘徊,必须高度重视,共同加以扭转。其实“国民感情”有点两极分化,好的仍然很好。谷村新司先生对中国一直感情深厚,而中国国民对于谷村新司先生的好感度一直爆棚,一丝差评的声音都听不到。

“所谓音乐就是可以超越政治,不管人与人之间的政治关系如何,听同一个音乐的话,就和是哪国人没有关系了。”谷村新司曾真诚地说,“我想通过音乐,架起中日之间的桥梁,如果不这样做的话,就没有活着的意义。”谷村新司富有定力,无论政治潮流如何变化,他始终以一位艺术家的良知,身体力行地促进中日两国友好关系的发展。

8月12日《中日和平友好条约》缔结45周年纪念日过去不久,迎来了10月23日《中日和平友好条约》生效45周年纪念日。诚如外交部发言人毛宁所说的:“期待两国更多的有识之士继往开来,将中日和平友好的乐章世代传唱下去。”

“中国和日本的关系,绝不限于这五十年还是一百年的历史,而是从古代就通过海上交通,开始了各种交流活动。”这就是视通万里、思接千载的谷村新司。“从历史的角度看,以音乐等为载体的‘润物细无声’的民间互动和人文交流,无论中日关系如何跌宕起伏,也从未‘缺席’过,是两国交流中最具基础、最有定力、也最能扣人心弦的一部分。”《人民日报海外版》日本月刊总编辑蒋丰先生的时事评论文章《谷村新司之后,中日的交流“乐”章也要唱得更响》说得好:中日应通过音乐等文化交流重新认识友好的深厚根基,进一步看到友好的特殊意义,不断挖掘友好的巨大潜力。(详见2023年10月18日日本华侨报网)

不久前,在“京华胜境”北京密云的云蒙山,一群热爱生活、珍惜人生的青年人,登上了主峰;夜色降临,篝火点燃,大家围坐在一起,轻声细语中分享着彼此心灵的收获。一位小美女带头唱起了一首深情的歌,那就是中文版《星》:“啊……星光灿烂,伴我远行给我光明;啊……星光引路,风之语轻轻听。带着热情,我要找理想,理想是和平;寻梦而去,哪怕走崎岖险径。”

斗转星移,变化的是时光,星斗始终在天上。(作者系香港新闻社日本分社特约评论员)

热点视频

热点新闻

|

2025/10/7 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/10/4 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/9/6 |

|

|

2025/8/27 |