正德五年(1715年)四月,江户城樱田门外,6岁的德川家继骑在间部诠房肩头,望着漫天飞舞的樱花出神。当德川家继伸出小手试图接住飘落的花瓣时,他或许尚未意识到,自己短暂的生命正如这樱花般绚烂而脆弱,在幕府政治的寒风中过早凋零。

襁褓中的权力交接

元禄十六年(1703年)冬,月光院于喜世之方在甲府城生下德川家继时,这个庶出子的命运早已被写就。据《德川实纪》记载,德川家继出生时“体弱多病,啼声如猫”,连乳母都担心他能否活过满月。然而,正是这个看似孱弱的婴儿,在正德二年(1712年)父亲德川家宣病逝后,被推上了将军宝座——彼时他年仅3岁零两个月。

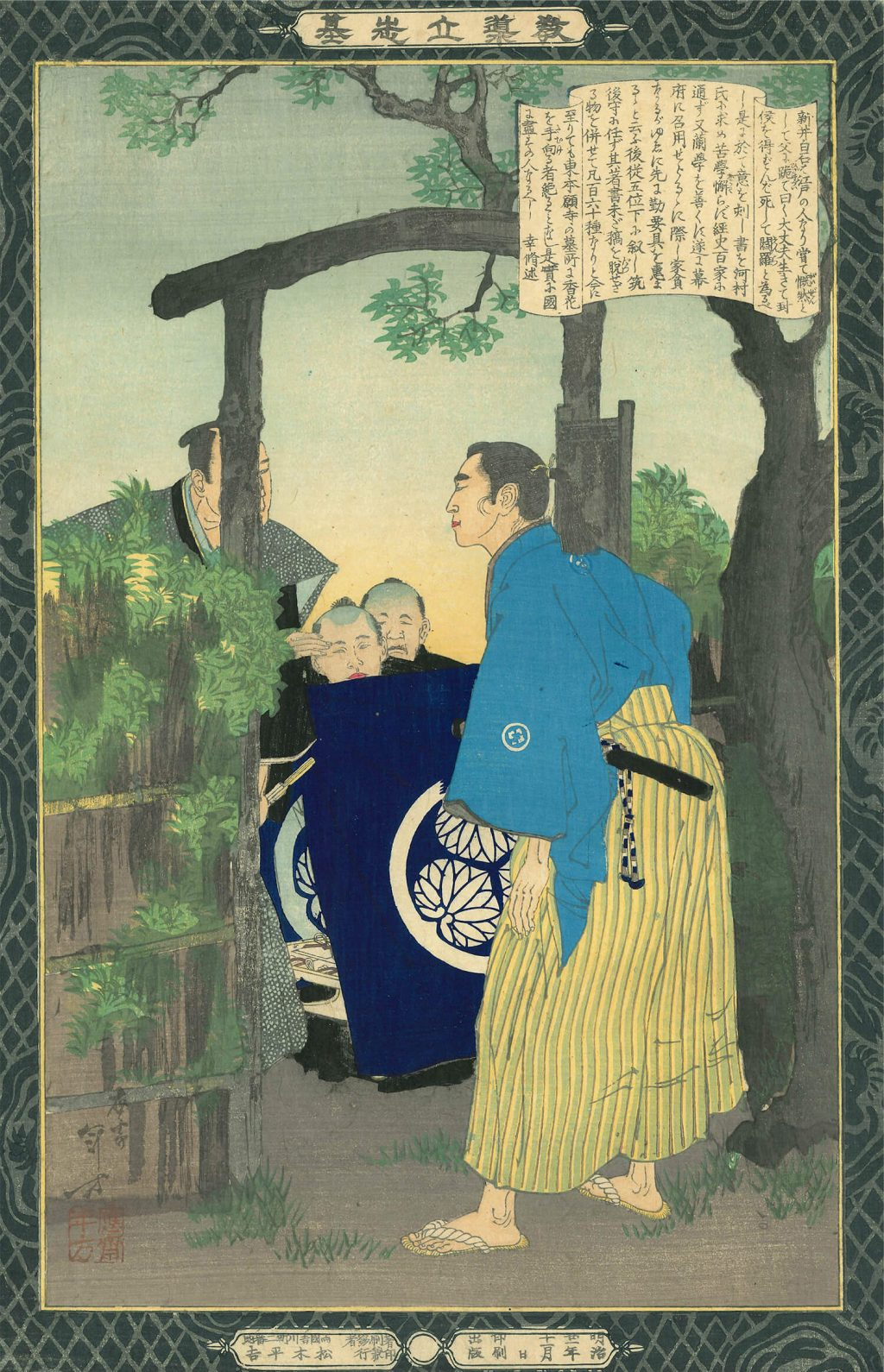

德川幕府第六代将军德川家宣临终前的安排充满政治智慧。他命间部诠房与新井白石共同辅政,形成“双头政治”格局。但这种平衡很快被打破:天英院(家宣正室)联合谱代大名酒井忠进,在正德三年(1713年)发动“正德之变”,将新井白石贬为出云守,流放高野山。这场权力更迭在史料中详细记载:当新井白石被押解出城时,德川家继突然挣脱乳母怀抱,追着囚车跑了百余步,哭喊“白石先生,你回来,你回来啊!”这个至少是令人伤感的场景,成为幕府政治残酷性的最佳注脚。

樱田门外的傀儡线

德川家继的童年,是在江户城二之丸的傀儡戏中度过的。每天清晨,他必须穿着三十斤重的直垂(幼童礼服),在老中们的注视下完成繁琐的朝礼。据《幕府日记》记载,正德四年(1714年)元旦,德川家继因咳嗽打断了仪式,被间部诠房当众训斥“无君之体”。这个细节暴露出幕府体制的荒诞:一个5五岁孩童竟要为整个国家的礼仪负责。

在教育方面,德川家继展现出惊人的早慧。在儒学家贝原益轩的教导下,他6岁能诵《论语》,7岁通《孟子》,甚至能用汉文写简单的和歌。但这些才华在幕府政治中毫无用处。正德五年(1715年),当德川家继在御学问所写下“治国如治水,当疏堵相济”的句子时,老中们只关心他握笔的姿势是否符合武家规范。这种精神上的压抑,被描述为“如笼中鸟,虽鸣不欢”。

财政改革的稚嫩尝试

德川家继时期,幕府财政已濒临崩溃。据统计,正德年间幕府年收入约800万贯,而支出却高达1200万贯,赤字部分全靠发行“御用金”债券维持。在这种背景下,德川家继竟展现出超越年龄的财政洞察力。

正德六年(1716年),7岁的德川家继在朝议上提出“盐铁专卖改革方案”:建议将全国盐田收归幕府直管,同时提高铁器出口税。这个方案虽因老中反对未能实施,但其核心思想与后来的“享保改革”不谋而合。更令人惊讶的是,德川家继还注意到货币流通问题。

然而,这些改革尝试都因德川家继的幼弱而夭折。当老中们以“幼主不宜过问政务”为由驳回他的提议时,德川家继只能默默擦拭父亲留下的将军印——那枚象征权力的玉玺,对他而言重若千钧。

月光院与天英院的宫闱之争

德川家继的命运,始终被两位女性的影子笼罩。生母月光院出身低微,却凭借第六代将军德川家宣的宠爱在后宫站稳脚跟;嫡母天英院出身公卿贵族,虽无子嗣却掌握着正室的名分。这场“嫡庶之争”在家继继位后达到白热化。

正德四年(1714年)的“绘岛事件”是斗争的高潮。月光院的心腹绘岛因私通男优被举报,天英院趁机发动攻势,不仅将绘岛流放三宅岛,更借机打压月光院势力。

更残酷的是,这场斗争直接影响了德川家继的婚姻安排。正德六年(1716年),老中们为德川家继选定纪州藩主德川吉宗之女为未婚妻,试图通过联姻巩固幕府统治。但天英院以“幼主不宜早婚”为由反对,月光院则坚持“应尽早确立继承人”。这场争论持续了三个月,最终以德川家继突发天花而告终。

享保元年的樱花祭

享保元年(1716年)四月,江户城樱花盛开。8岁的家继突然发起高烧,御医诊断为天花。四月三十日凌晨,这个承载着幕府最后希望的幼主停止了呼吸。

德川家继的死引发了连锁反应。老中们为争夺辅政权大打出手,谱代大名与外样大名的矛盾激化,甚至出现武士在江户街头械斗的事件。最终,纪州藩主德川吉宗被推上将军宝座,开启了“享保改革”的新时代。但历史学家普遍认为,如果德川家继能多活二十年,以他的聪慧与早熟,或许能为幕府开辟出一条不同的道路。

新井白石评价:“家继公之才,十倍于常人;惜乎生不逢时,如明珠蒙尘。”这种对天才早逝的惋惜,跨越三个世纪依然能触动人心。

当春风再度吹过江户城时,樱田门外的樱花依旧年复一年地绽放。那些飘落的花瓣中,是否有一片承载着家继未竟的梦想?在幕府政治的宏大叙事中,这个早慧幼主的故事,或许正是最令人心碎的注脚。(2025年8月21日写于日本东京“乐丰斋”)

热点视频

热点新闻

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/28 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2026/1/5 |

|

|

2025/12/25 |

|

|

2025/12/24 |