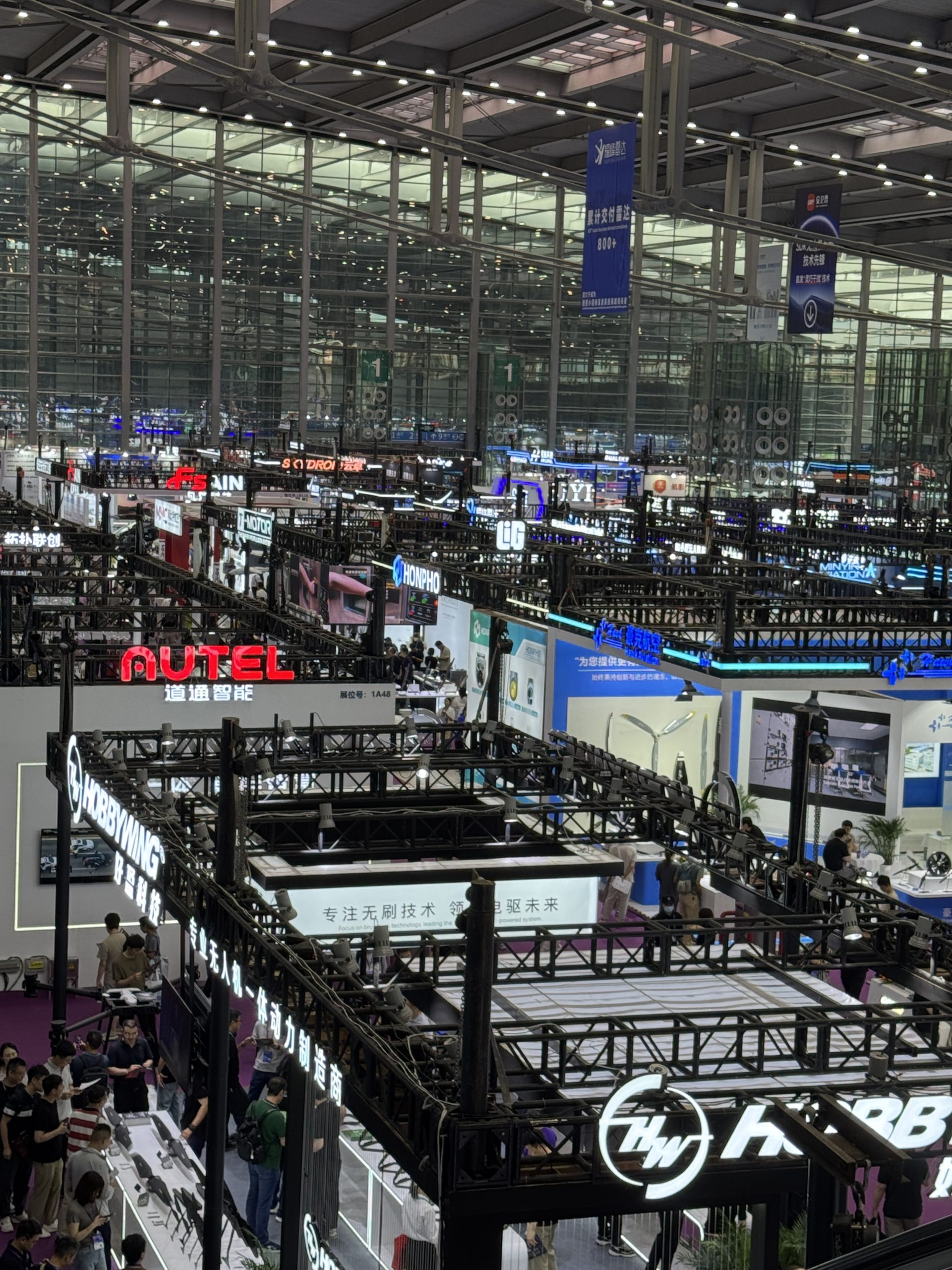

5月23日清晨的深圳,海风裹挟着湿润的气息拂过会展中心玻璃幕墙,825家企业的LOGO在晨光中次第亮起。作为连续报道多届世界无人机大会的记者,我再次踏入这片场地时,发现本届大会——2025第九届世界无人机大会已悄然完成质变:新增的三个展馆如同巨型蜂巢,承载着中国低空经济从“技术试验场”向“价值创造场”的跨越。当世界无人机大会主席杨金才在开幕式上提出“低空经济将成为中国第四次工业革命的空中走廊”时,我意识到,这不仅是产业的盛会,更是一场关于技术伦理、产业革命与人类未来的思辨。

规模之盛:全球低空经济的“奥林匹亚”与产业生态重构

记者看到,66000平方米的展区中,5000余款无人机产品构成了一幅立体的科技图谱:

农业无人机展区,大疆农业的T60机型正在模拟喷洒作业,其搭载的多光谱相机可实时生成农田健康地图,农药使用量较传统方式减少42%。一位来自黑龙江的农场主指着屏幕说:“去年用无人机防治大豆蚜虫,每公顷成本降了180元,产量却涨了15%。”

物流无人机领域,顺丰丰翼科技的方舟40无人机正在演示城市配送,其载重10公斤、航程20公里的性能,已支撑起深圳127个社区的“空中快递网络”。工作人员透露,该机型在台风“摩羯”过境后,72小时内向受灾岛屿投送了3.2吨救援物资。

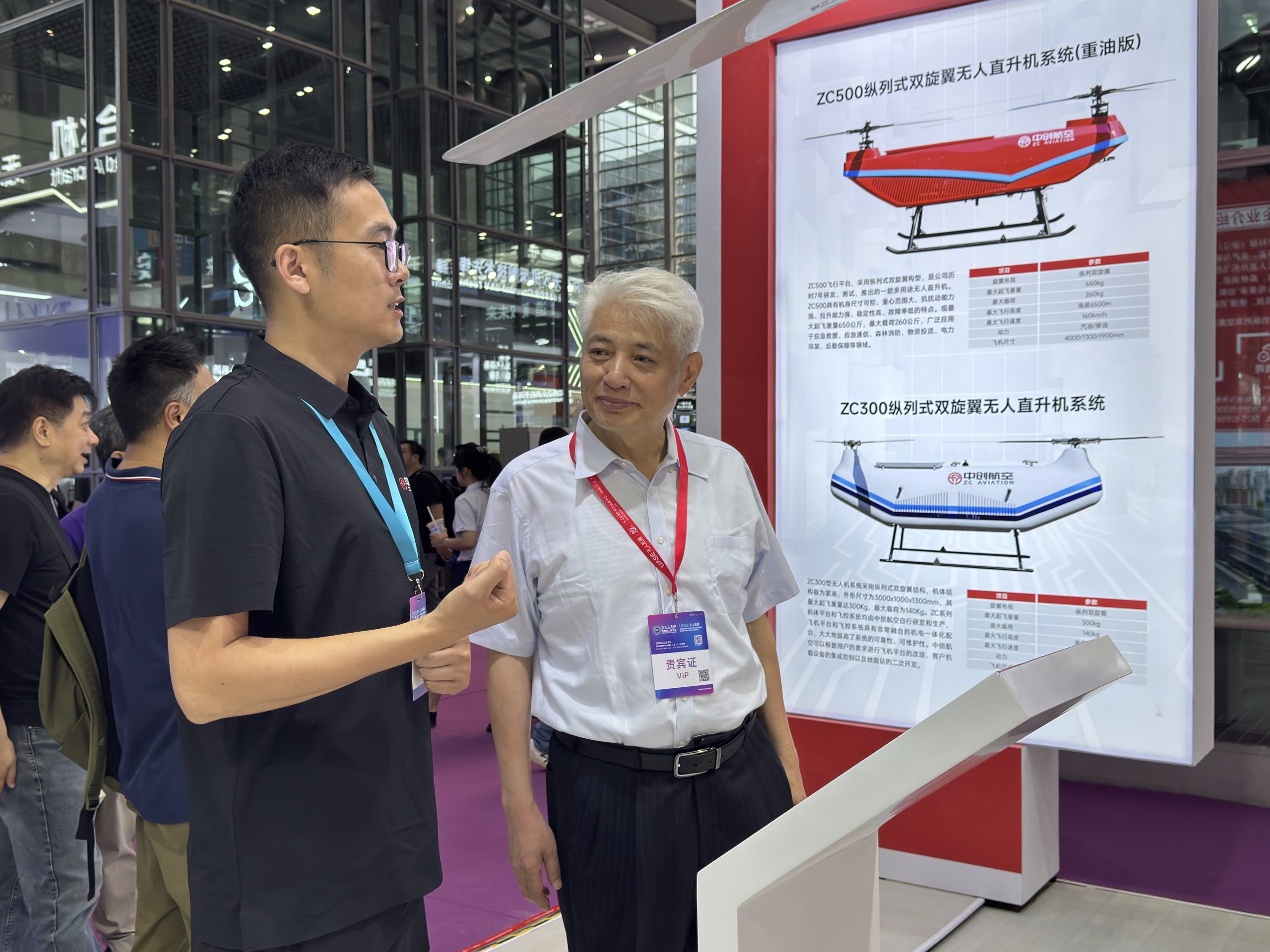

应急救援专区,联合飞机集团的TD550共轴双旋翼无人机引发热议。这款能在8级风中悬停的“空中大力士”,曾参与甘肃积石山地震救援,单架次可吊运300公斤物资,为被困群众搭建起“生命通道”。

仔细观察,与往届不同,本届世界无人机大会的观众构成呈现三大趋势:

第一,地方政府代表激增:广西崇左市与极飞科技签订协议,计划三年内实现甘蔗种植无人机全覆盖,预计降低人工成本60%;

第二,国际采购商暴长:展场内外,各种肤色、各种语言的国际采购商们夺人眼球。沙特阿拉伯NEOM新城项目团队一次性订购200架纵横股份CW-40无人机,用于智慧城市基建监测;

第三,青年创客激增:在“低空经济创业大赛”中,00后团队研发的“光伏板清洁无人机”斩获金奖,其利用无人机搭载的纳米刷头,可使光伏电站发电效率提升12%-18%。

这种需求端的质变,折射出中国无人机产业从“技术驱动”向“价值驱动”的范式转移。正如工信部赛迪研究院报告指出:2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元,其中农业植保、地理测绘、物流配送三大场景占比超60%。

技术之新:从“单机智能”到“群体智慧”的跨越

在“低空数字交通”分论坛,华为云CTO张平安展示的“天空之城”系统引发轰动:通过5G-A网络与北斗三代融合组网,无人机群可实现厘米级定位与毫秒级响应。现场演示中,200架无人机在深圳湾上空完成“数字孪生城市”建模,误差控制在0.3米以内。

记者还注意到其他关键技术的突破。比如,氢能动力:新研氢能的200kW级燃料电池系统,使无人机续航突破36小时,已在南海油气平台巡检中替代人工;又如,仿生技术:北航团队研发的“金雕”扑翼无人机,翼展仅0.8米却能携带200克载荷,未来将用于城市管道检测;再如,自主避障:大疆的M350 RTK搭载的“鱼眼视觉+毫米波雷达”融合系统,可在完全黑暗环境中识别0.1米级障碍物。

在“无人机与隐私保护”圆桌会议上,腾讯研究院发布的《低空经济数据安全白皮书》揭示:中国已建成全球第一个无人机数据分类分级管理体系,将飞行数据分为“公开级”“受限级”“机密级”三类,配套实施差异化加密传输。例如,美团无人机在配送过程中,用户地址信息仅在终端设备解密,云端仅保留经纬度坐标。

这种“发展中规范”的智慧,在适航认证领域体现得尤为明显。中国民航局空管办副主任在演讲中透露:通过“沙盒监管”模式,eVTOL适航审定周期从3年压缩至18个月,目前已颁发TC(型号合格证)7张、PC(生产许可证)4张,占全球总量60%。

应用之广:从“天空之眼”到“民生神经”的渗透

在“低空经济赋能乡村振兴”论坛,贵州毕节市市长展示的“无人机+马铃薯”案例颇具启示:通过引入极飞科技的P100 Pro植保无人机,当地实现三大变革:第一,成本革命:每亩作业成本从80元降至25元,农药残留下降67%;第二,人才回流:327名青年返乡成为“飞手”,人均年收入达8.2万元;第三,生态改善:无人机精准施药使蜜蜂种群数量回升40%,重构了“农业-生态”平衡。

更为重要的是,这种模式正在全国复制:新疆生产建设兵团已建成217个无人机植保服务站,覆盖棉田1200万亩;海南三亚的芒果园通过无人机授粉,坐果率提升35%。

在深圳“低空经济创新应用展区”,我看到了未来城市的雏形:

交通管理:大疆机场2.0与交警系统联动,自动追踪违章车辆并生成取证视频,试点区域交通违法率下降28%;

环境监测:航天彩虹的彩虹-5无人机搭载大气监测模块,可实时绘制PM2.5、VOCs三维分布图,为污染溯源提供精准数据;

公共服务:广州越秀区试点“无人机政务专递”,营业执照、法律文书等文件可实现“30分钟达”,行政效率提升40%。

在“无人机与公共安全”论坛,应急管理部专家披露的数据令人震撼:

灾害响应:2024年京津冀暴雨期间,无人机累计飞行1.2万架次,绘制洪涝灾害图237幅,转移被困群众8600余人;

森林防火:大疆M30T无人机在四川凉山火场发现7处隐蔽火点,引导地面力量提前48小时控制火势;

医疗救援:上海瑞金医院与迅蚁科技合作的“空中120”项目,使脑卒中患者黄金救治时间窗从4.5小时延长至6小时,致残率下降19%。

国际合作:构建人类低空命运共同体的中国实践

在“一带一路”无人机合作展区,我遇到了正在调试设备的肯尼亚工程师团队。他们参与的“东非无人机农业服务网络”项目,已培训当地飞手1200名,服务农田面积超50万公顷。项目负责人告诉我:“中国无人机不仅带来技术,更教会我们如何用科技改变命运。”

这种技术溢出效应正在全球显现:东南亚——大疆与柬埔寨农业部合作,利用无人机防治稻田褐飞虱,使农药用量减少55%;中东——联合飞机集团向阿联酋出口的TD220无人机,用于迪拜世博会安保巡逻;拉美——极飞科技在巴西建立的无人机组装厂,年产农业无人机3000架,创造就业岗位800个。

在ISO/TC20/SC16无人机标准会议期间,中国代表团提交的《民用无人机系统电磁兼容性要求》等5项国际标准获得通过。至此,中国主导制定的无人机国际标准已达17项,覆盖适航认证、数据安全、空域管理等关键领域。

这种标准输出背后,是硬实力的支撑:中国无人机专利申请量占全球72%,核心传感器国产化率从2018年的35%提升至2025年的89%。正如中国航空学会理事长在高端对话中所说:“标准之争就是未来之争,中国必须掌握规则制定权。”

未来启示:科技向善的中国范式与人类文明新叙事

站在主论坛的穹顶之下,望着巨型屏幕上实时跳动的全球无人机飞行数据(此刻中国领空内有15.6万架无人机在轨运行),我突然理解了这场盛会的深层隐喻:当某些国家把无人机异化为战争机器时,中国选择用其编织民生网络;当西方在技术伦理争议中陷入内耗时,中国以“发展中规范”的智慧趟出新路。

这种选择绝非偶然。从“两弹一星”到载人航天,从高铁到5G,中国科技发展始终遵循“技术为体、民生为用”的底层逻辑。在无人机领域,这种特质体现为三大创新:

制度创新:建立全球首个低空空域协同管理机制,将适飞空域从300米提升至1500米,开放城市核心区试验航线127条;

资本赋能:设立500亿元低空经济产业基金,催生独角兽企业38家(其中估值超10亿美元企业12家);

文化浸润:从《流浪地球2》中的垂直起降飞行器到春晚无人机编队表演,科技与人文完成深度互文。

在“无人机与全球治理”高端论坛上,中国提出的“低空经济命运共同体”倡议获得广泛响应。该倡议包含三大支柱:

技术共享:建立全球无人机开源社区,已向发展中国家开放200项核心技术专利;

数据互通:推动建立“一带一路”低空经济数据走廊,实现气象、地理等信息的跨境共享;

规则共建:联合32个国家制定《低空经济伦理准则》,明确“技术不得用于侵犯人权”等底线原则。

“让每片云朵都成为驿站,让每次振翅都写满温暖。”这或许就是中国无人机产业给世界的终极答案:科技革命的价值,不在于制造多少精密仪器,而在于能否让山区儿童收到准时送达的教材,让边防战士喝上热水,让城市晚归人看见头顶的星光。

这或许就是人类文明应有的模样:当无人机群化作漫天星斗,照亮的不仅是经济版图,更是文明向善的永恒航道。正如世界无人机协会杨金才主席所说的那样:“我们不仅要飞得更高,更要飞向温暖的人间。”

热点视频

热点新闻

|

2025/4/18 |

|

|

2025/4/11 |

|

|

2025/3/24 |

|

|

2025/2/19 |

|

|

2025/2/10 |

|

|

2024/12/17 |