A.辞世

“一切归于永恒的平静。”

据台湾中时新闻网报道:著有《巨流河》的知名作家、学者、教育者齐邦媛,于2024年3月28日凌晨1点辞世,享嵩寿101岁。

已经不多的被尊称为“先生”的女士,又走了一位。

齐邦媛先生。

1924年2月19日——元宵节,齐邦媛生于辽宁铁岭,6岁时随父亲搬家至南京。日本侵华战争爆发后,她逃难至重庆,后考入武汉大学。毕业后于1947年到台湾担任教职,1988年从台湾大学外文系教授任内退休。

在大陆,因为2010年出版《巨流河》简体字版,引发了巨大轰动,人们广泛知晓了齐邦媛。

对于齐邦媛先生的辞世,无数多的网友表达了哀悼:“夜色阑珊,星河璀璨,又一颗星星划过天际,先生期颐而逝,一路走好!”“年前拜读《巨流河》,深深感慨当时国难之深重,求学之艰辛,人生的每一种经历都是宝贵的。感谢齐老当初带我走进那所在战火纷飞中弦歌不辍的校园。齐老师走好!”“有幸读过《巨流河》,齐女士也是个干干净净的人,人生百年,千古流芳,走好!”

同在3月28日,大陆著名老作家马识途辞世,享年110岁。一位熟悉马识途、更热爱齐邦媛的朋友,曾在遥祝齐邦媛生日时,期望齐先生能够活得像马先生一样长寿。昨日我在述评“老马识途”马识途的文章中说:

马识途属于“一颗飞得最久的子弹”,齐邦媛属于“一条流得最远的河流”。

大陆三联版《巨流河》封面。

B.《巨流河》

“《巨流河》是我一生的皈依。”“我似那朝圣的人,追寻诗的真理。”齐邦媛如是说。在那条河上,在回漩的地方,看见历史,看见他人,看见自己。

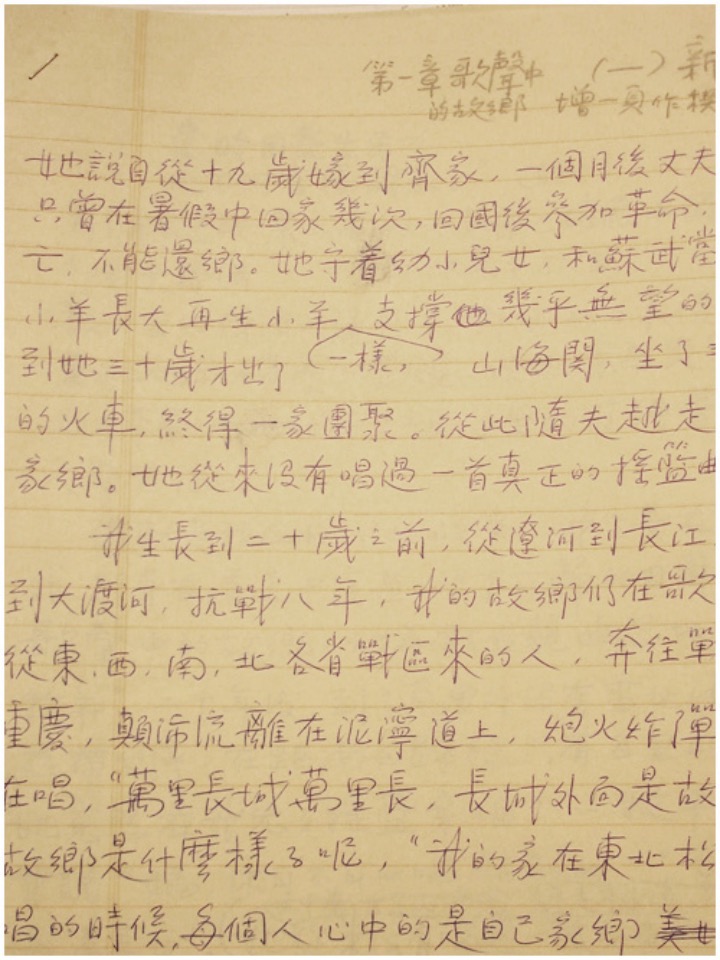

齐邦媛的代表作,就是2004年80岁时开始动笔、历时4年写作完成的长篇回忆散文《巨流河》。25万字的《巨流河》,那是她用指节已弯曲变形的手,一笔一笔写下。

齐邦媛和蔼儒雅,平易近人,文章情感细腻,情绪饱满。“我自1947年到台湾后,用了60年的时间想念那留在大陆的23年青春。”齐邦媛有感于60年来“殉国者的鲜血,流亡者的热泪,渐渐将全被遗忘与淹没了”,决心要为“生身的故乡和为它奋战的人写一篇血泪记录”。2002年,齐邦媛与一位教授进行了17次对谈,萌发了自己动笔之愿。晚有晚的好处,她说,“这个时候写最好,我已经把一切都看开了,而且看得非常清楚。”

心很大的齐邦媛,80岁高龄之后才开始动笔,这都过了人类平均寿命了。幸好,她记忆力惊人。“当我真正动笔写《巨流河》时,辰光真是晚了。”齐邦媛说,“我似那朝圣的人,一天走一程,一步一步攀上最后一程阶梯,只求天黑前完成全程,不敢再去详述看到朝云和夕阳的灿烂光景时,并未忘怀的感动。或者这也是自己文采不足的原因。”w

齐邦媛的写作是真诚真挚的:“即使身体的疲劳如霜雪重压下的枯枝,即使已近油尽灯枯,我由故乡的追忆迤逦而下,一笔一画写到最后一章,印证今生,将自己的一生画成一个完整的圆环。天地悠悠,不久我也将化成灰烬,留下这本书,为两代人做个见证。”

《巨流河》在台湾出版后,好评如潮。是的,这是“一部反映中国近代苦难的家族记忆史,一部过渡新旧时代冲突的女性奋斗史,一部台湾文学走入西方世界的大事纪,一部用生命书写壮阔幽微的天籁诗篇”。大陆的生活·读书·新知三联书店在2010年10月引进出版,反响也远超预期。

《巨流河》从大陆的巨流河,写到台湾的哑口海,见证了纵贯百年、横跨两岸的大时代的变迁。《巨流河》有两条主线:一是父亲齐世英的经历,以此串联起一代抗日志士的慷慨悲歌;二是自己一生的经历,从诞生、童年写起,战火中逃离至重庆,8年间接受南开中学与武汉大学的教育,受业于名师,大学毕业后跨越海峡,到台湾担任教职,成为台湾文学推手。

一部家族史,能够牵起百年中国的大历史。《巨流河》还包含了一个更大的主题背景:中国近代史上国破家亡的伤痛,以及二战后台湾经济起飞的见证。东北和台湾,这两个地方都包含了“巨大的历史忧伤”。《巨流河》的价值,就在于它是20世纪中国人苦难和奋斗的一个真实的、感人的缩影。

“如此忧伤,如此愉悦,如此独特……”哥伦比亚大学教授王德威这样评价,“我以为《巨流河》之所以可读,是因为齐邦媛先生不仅写下一本自传而已。透过个人遭遇,她更触及了现代中国种种不得已的转折:东北与台湾——齐先生的两个故乡——剧烈的嬗变;知识分子的颠沛流离和他们无时或已的忧患意识;还有女性献身学术的挫折和勇气。”

在我看来,《巨流河》是一部“行到水穷处,坐看云起时”的著作,不仅仅是深沉内敛、哀而不伤,而且外柔内刚,有着女性独有的韧劲;它是一部文字版的“丧乱帖”,更是一部波澜不惊的“心灵史”,可以读出跨越一个世纪的悲欢离合。对于大陆读者来说,《巨流河》是一种前所未有的阅读体验,因为没见过这样风格的作品。

2010年《巨流河》在大陆甫一问世,就获得第二届在场主义散文奖。在场、去蔽、敞亮、本真,《巨流河》的这次获奖,实至名归。“现在想来,我那时是真的‘在场’啊!”齐邦媛在寄语中感慨,“那是巨大的颠沛流离的时代,我一直想为它写点什么,记录不仅是我所经历过的,也是千千万万人共同经历过的苦痛。”这里用的语词,是“苦痛”而非“痛苦”。

出版当年,《巨流河》分获深圳读书月和新浪网举办的“2010年度十大好书”评奖的第一名。齐邦媛还先后获得第九届华语文学传媒年度散文家奖、第34届台湾“行政院文化奖”、美国亚洲研究学会的“终身成就奖”等等。

齐邦媛被称为“台湾文学的守护天使”。

齐邦媛《巨流河》手稿。

C.冲天

台湾知名导演张钊维,拍摄了著名的纪录电影《冲天》,于2015年上映。

该片主要题材,包括来自才女林徽因和齐邦媛与抗战飞行员的情缘。张钊维聚焦1937年至1945年的时间轴,他访问了几十位飞行员及其眷属,记录下一个个可歌可泣的故事。

“那个时代的中国很倒霉,但很有骨气。”齐邦媛说,“我也是一个有骨气的人。”

《冲天》这个片名,不是一般的好啊,过目不忘。那可不是“冲天香阵透长安”,而是“冲天硝烟遍华夏”。

抗日英雄高志航的女儿高友良回忆:“我看过爸爸开飞机,因为他有个习惯,每次教练飞行时,经过我家屋顶就会低飞,小时候我相信那就是我爸爸。”知名飞行员刘粹刚妻子许希麟,陈述身为妻子的矛盾心情:“你在天上拼命,我却躲进防空洞,我觉得这是我俩生命上最大的讥讽。”

我曾经两次拜谒过台北的忠烈祠,凝视着“空军战魂”高志航的塑像,就想起抗战时期的杭州笕桥机场,战鹰从这里一次次起飞……

保家卫国的空军飞行员们,只有群星高于他们!

台北忠烈祠:万古流芳。 徐迅雷摄于2017年2月

《巨流河》中,最纯真感人的故事,就是齐邦媛与飞行员张大飞的至真至纯的恋情。

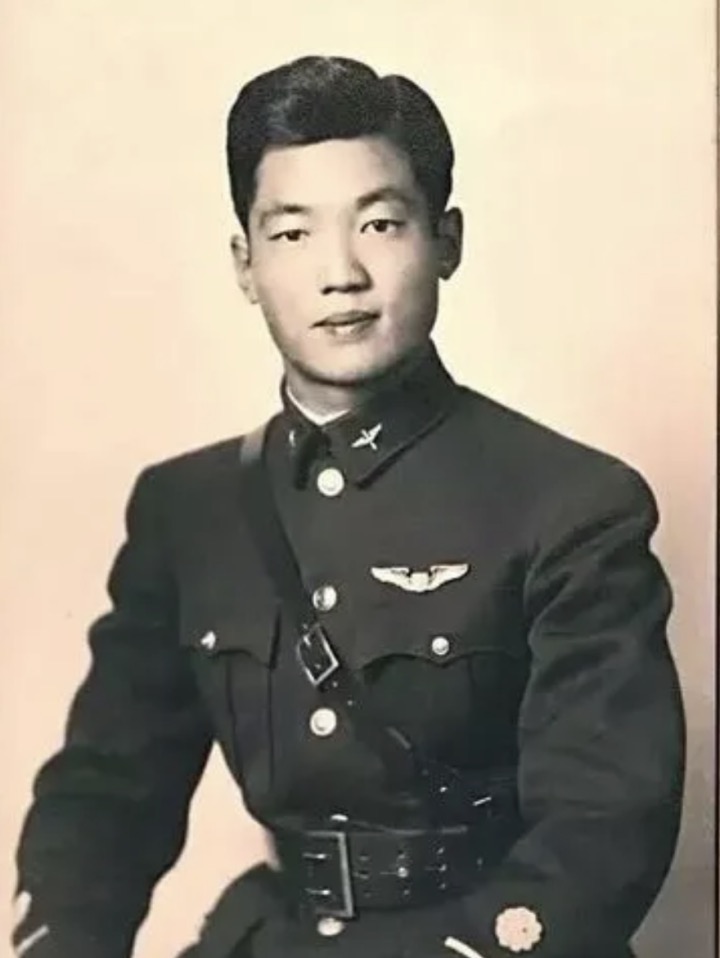

张大飞原名张大非,生于1918年6月16日,他的父亲在东北做警察局长,因为多次掩护抗日分子脱险,终于被日本特务发觉,处以极刑,被活活烧死。张大非流亡关内,得到齐家温情照顾。

国仇家恨,使他在1937年投军,更名为“张大飞”——飞翔的飞!他以优良成绩选入空军官校十二期,毕业后即投入重庆领空保卫战;由于表现甚好,被选为第一批赴美受训的中国空军飞行员。

1942年夏天,张大飞由美国科罗拉多州受训回国,与十四航空队组成中美混合大队,机头上仍然涂漆着鲨鱼嘴,报纸上仍旧称他们为“飞虎队”。

“在那个写信是唯一通讯的时代,沙坪坝六年,张大飞成了我最稳定的笔友……”齐邦媛后来的回忆是那么的深远悠长,“他写信如写家书,我因此万分感动,必回他的信,那些信如果带出来了,当是多么可贵的战时青年成长史!”

张大飞木讷寡言,笃信基督教。“两个在战火中摸索成长的心灵,一个找到了战斗救国的枪座,一个找到了文学的航路。”

作为一名杰出的空军飞行员,张大飞翱翔蓝天,英勇抗日,屡立战功。1945年5月18日,在河南信阳上空,与敌零式战机遭遇,张大飞为掩护友机不幸阵亡。出师虽捷,身仍先死,张大飞未能亲见抗战胜利。“他死得那么干净,全心全意的,就是为了报国。”

“四个月之内,罗斯福逝世,陈纳德解职,张大飞战死。这一场战争带着无数人的憾恨落幕,惠特曼《啊,船长!我的船长!》,那强而有力的诗句,隔着太平洋呼应所有人对战争的悲悼……”

那时的空军飞行员帅小伙子们,大多都不敢恋爱结婚,因为为国殉职、壮烈牺牲的概率摆在面前。

如今再回头看《巨流河》中两人最后的告别,你不能不潸然泪下:

1943年4月的一天,近黄昏时,一个初中女孩跑上楼来找到齐邦媛,说有人在操场上等她。齐邦媛出去,看到张大飞穿着一件很大的军雨衣走来,他走了一半突然站住,说,“邦媛,你怎么一年就长这么大,这么好看了呢。”这是齐邦媛第一次听到张大飞赞美她,“那种心情是忘不了的”。

张大飞说,部队调防在重庆换机,七点半以前要赶回白市驿机场,只想赶来看她一眼,队友开的吉普车在校门口不熄火地等他。“我跟着他往校门走,走了一半。骤雨落下,他拉着我跑到门口范孙楼,在一块屋檐下站住,把我拢进他掩盖全身戎装的大雨衣里,撑着我靠近他的胸膛。隔着军装和皮带,我听见他心跳如鼓声。只有片刻,他松手叫我快回宿舍,说:‘我必须走了。’”

雨中,张大飞飞快地跑到门口,上了车,疾驰而去。“今生,我未再见他一面。”

后来,后来的后来,时间走到了1999年,齐邦媛跨越海峡,抵达南京,来到紫金山下航空烈士公墓,在那片肃穆的墓园里,她和张大飞再次重逢。黑色大理石碑上,镌刻着:“张大飞,上尉,辽宁营口人,一九一八年生,一九四五年殉职。”

不满27周岁,那一代精英人士的青春!

英俊的飞行员张大飞。

“其实我们之间的关系很不容易归类,不是男女朋友,但那种感情也很复杂。他放弃受教育的机会,投靠空军,26岁战死。少女时期,他的死对我可能有一种刺激。”齐邦媛后来的回忆很沉静,“成年后,我会冷静地看清很多,写《巨流河》时,他的生与死有很强烈的象征意义,我想写的是一个人,我12岁认识他,看到两代东北人以身殉国的悲怆,那不是美丽的初恋,是尊敬、亏欠、患难相知的钟情。”

《冲天》的片子,结束于齐邦媛在重庆家中迎接抗战胜利夜。

张大飞烈士的遗物。

D.故乡

“我的一家,永远未能还乡。”

巨流河,成了齐邦媛永远渡不过的河流。

齐邦媛的故乡铁岭,古称银州,地处辽宁省北部,松辽平原中部,距离大海有点远。好在有“母亲河”辽河即巨流河从这里穿越而过,通往渤海。铁岭如今是“中国曲艺小品之乡”,代表人物赵本山的名气在大陆可是比齐邦媛大多了。

齐邦媛也有着独特的幽默基因,她几分钟的演讲讲话,会笑声不断,掌声不断。

在《巨流河》书中,我更感兴趣的部分还是齐邦媛写自己。第一章《歌声中的故乡》,开笔写“生命之初”,这里详细引用,一起体会一下那娓娓道来的文字的细腻隽永:

我生于一九二四年元宵节,在家乡辽宁,这时经常是摄氏零下二三十甚至四十度的天气。我母亲在怀孕期间生病,所以我是个先天不足的婴儿。出生后体弱多病,快满周岁时,有一天高烧不退,气若游丝,马上就要断气的样子。我母亲坐在东北引用灶火余温的炕上抱着我不肯放。一位来家里过节的亲戚对她说:“这个丫头已经死了,差不多没气了,你抱着她干什么?把她放开吧!”我母亲就是不放,一直哭。那时已过了午夜,我祖母说:“好,叫一个长工,骑马到镇上,找个能骑马的大夫,看能不能救回这丫头的命!”这个长工到了大概是十华里外的镇上,居然找到一位医生,能骑马,也肯在零下二三十度的深夜到我们村庄里来。他进了庄院,我这条命就捡回来了。母亲抱着不肯松手的“死”孩子,变成一个活孩子,一生充满生命力。

在那个时代,初生婴儿的死亡率据统计是百分之四十左右,我那样的生命很像风中的一盏小油灯,母亲的呵护,还有命中这些“贵人”围成灯罩似地为它挡风,使它不致熄灭。

不久,这位医生又到我们村庄来医病。母亲抱我去看他,说:“这孩子是您救回来的,她爸爸在德国念书,还没有给她取名字,您给她取个名字,纪念这个缘分吧!”这位医生为我取名“邦媛”,在我生命之初,给了我双重的祝福。

我长大后知道此名源出《诗经·君子偕老》:“子之清扬,扬且之颜也。展如之人兮,邦之媛也。”前几年有位读者寄给我一页影印自宋朝范成大《明湖文集》的文章,居然有一段:“齐邦媛,贤德女子……”我竟然与数百年前的贤德女子同名同姓,何等荣幸又惶恐!

……

“关山夺路”的台湾作家王鼎钧说:“人,不能真正逃出故乡。”1977年,在那个两岸不相往来的年代,齐邦媛曾远赴日本北海道,想体会一下东北故乡的那种曾经的寒冷。但是她偏偏没有遇到雪。她说,她站在海边,望着北方的家乡,放声痛哭。

怅望千秋一洒泪,去时容易来时难。在很长时间里,一湾浅浅的海峡,成了新的乡愁,成了新的渡不过的“巨流河”。

当然,齐邦媛后来也回到了出生地辽宁铁岭,那个“连路标都没有的小村子”,那个遥想的原乡。台湾在1987年开放返乡探亲,1993年齐邦媛终于有机会回到了故乡,回到了梦中的“小西山”。

在还乡之前,她对那小村子只有模模糊糊的印象:家屋场院,还有门楼外大树上的雀鸟,祖坟上盛开的芍药花……“虽然半世纪以上已没有家族任何联系,心中一直有个回去看看的愿望,自己这一身骨头里和血里总该有一些那块地的水和土吧”。

“半世纪后,我终于回到了父亲念念不忘的故乡,回到片瓦无存的祖居,连忆念的立足点都没有了。”事实上,“虽已达还乡心愿,却已无乡可回,寸痕难寻”;那个铁石芍药的故乡,“已无我立足之地了”;“祖坟松柏随着故园摧毁,那瓣瓣晶莹的芍药花却永远是我故乡之花”……这,大约也是“风过处,落红成阵,牡丹谢、芍药怕、海棠惊”吧!

是的,那只是“纸上的故乡”了。

“幸好那座小西山还在,我童年曾爱去拔棒槌草。”齐邦媛心中的呼喊声是:“爸爸,我这样回到了你曾魂牵梦萦而终老不能回归的故乡,也走了这么遥远的路。在台湾淡水的山坡上,你已经知道了吧。”

父母一辈,是至死也未能归乡。1983年8月,齐邦媛的母亲裴毓贞安详离世;1987年8月8日——中国台湾地区的“父亲节”那天下午,父亲齐世英勉强从床上起身,坐在床旁藤椅上,溘然长逝。

“河水源源不绝由天上来,洗净了一切死亡。”安葬的坟墓,在台湾淡水的山坡上,向着太平洋,往前看就是东北方,海水流向渤海湾就是大连,是“回家的路”。“我们是回不去了,埋在这里很好。”

在回乡探望之际,齐邦媛特意来到大连,从故乡的海岸遥看大海流往台湾:“连续两天,我一个人去海边公园的石阶上坐着,望着渤海流入黄海,再流进东海,融入浩瀚的太平洋,两千多公里航行到台湾。绕过全岛到南端的鹅銮鼻,灯塔下面数里即是哑口海,海湾湛蓝,静美,据说风浪到此音灭声消。”

唯一的全家福,抗战胜利后在北平。前排左起:母亲裴毓贞,父亲齐世英,小妹齐星媛;后排左起:大妹齐宁媛,哥哥齐振一,齐邦媛。

E.哑口海

“巨流河和哑口海,存在于我生命的两端。”齐邦媛说,“巨流河是清代称呼辽河的名字,她是中国七大江河之一,辽宁百姓的母亲河。哑口海位于台湾南端,是鹅銮鼻灯塔下的一泓湾流,据说汹涌海浪冲击到此,声消音灭……”

鹅銮鼻,又名南岬,是台湾岛最南端向大海突出的岬角,是“台湾八景”之一;它西靠台湾海峡,南望巴士海峡,是台湾岛的“天涯海角”。汉语“鹅銮”,其实是台湾排湾族语言里“帆”的译音。

这里的鹅銮鼻公园,我去过好几次。到恒春半岛旅游,去垦丁看大海,一定要到鹅銮鼻公园看看。这里的地标建筑是鹅銮鼻灯塔,它有着140多年历史,塔身旁边的房子是美丽的纯白色,与蓝天碧水草地相映,格外赏心悦目。

2014年秋冬之交,在杭州都市快报任职的徐迅雷(中),率领都市快报梦想旅行团畅游台湾,在宝岛最南端鹅銮鼻公园合影,远处就是白色的鹅銮鼻灯塔。 台湾导游袁介虎 摄

看地图,鹅銮鼻灯塔左侧有多个观景台,其中有沧海亭,哑口海就在这附近。“汹涌的巨流河冲进了哑口海——台湾极南端鹅銮鼻灯塔左侧,有小小一泓海湾,名为哑口海,太平洋奔腾的波涛冲进此湾,仿佛销声匿迹,发不出怒涛的声音……”在《巨流河》书中,真实存在的“哑口海”其实只是一个象征。没有人住在“哑口海”这里,一般地图上也不标识这个地名,旅游也不会着重介绍这个地点,游客大抵只在沧海亭上看一眼,反正就是大海海滨。

距离哑口海不远的垦丁海滨。 徐迅雷 摄

“哑口海”,就是大海到此“哑口无言”之意,犹如人的一生,即使“充满了声音与愤怒”,也“全无意义”。“我初次在台湾南端听到哑口海之名字,站在海湾岩石之上,想到郭松龄将军和我父亲那么大的憾恨,真如太平洋的汹涌激荡流入此湾,声减音消,哑口无言。遥想那些岁月那些人,‘常使英雄泪满襟’。”齐邦媛说,“我的人生无大怒也无大乐,就像冲进哑口海的巨流,早就消了音。”

“中国人自二十世纪开始即苦难交缠……生者不言,死者默默。”《巨流河》是“原乡创作”,“巨流河”和“哑口海”就是创作的原乡。

歌德曾说:“在最近这两个破烂的世纪里,生活本身已经变得多么孱弱呀,我们哪里还能碰到一个纯真的、有独创性的人呢?”《巨流河》真是一部“离散书”,关乎家国记忆与身份认同——从东北流亡到关内、西南,从内地漂流到台湾,个人的家国之忆与国家命运紧密相连。“要纪念一个有骨气的中国。”所以,纯真的、有独创性的齐邦媛,其笔触是悲而不怒,哀而不伤,包含慈悲——给予众生喜乐曰“慈”,拔除众生苦难曰“悲”,这就是情怀。

齐邦媛说,回应时代暴虐和历史无常的最好方法,就是以文学记述超越政治成败的人与事。书中的齐邦媛是反战的,她喜爱的是弦歌,期待的是和平。是啊,在1945年抗战胜利后,如果中国不陷内战,而是两党勠力同心,携手重建,或通过票选,轮流执政,中国的命运当然是大不一样。“日本与德国在盟国的扶助下迅速复兴,而中国国军却在战后,疲兵残将未及喘息,被迫投入内战,连‘瓦全’的最低幸福都未享到。”

那个“埋藏了巨大悲伤的二十世纪”,渐行渐远。

F.渡海

“巨流河”以1947年为分界,前半段写大陆经历,后半段写台湾时期,时间的巨流与空间的巨流交织。

在台湾,齐邦媛是“外省人”。但是,与1949年败退台湾的国民党军政人员不同,齐邦媛是1947年大学毕业后,在9月受聘于台湾大学外文系助教,由此前往台北的。其实早期的台湾,“在政治上尚未分本省、外省,大家心思单纯”。

当年改变齐邦媛人生道路的,是马廷英。彼时在大陆工作也不好找,“我在上海,思前想后,真正不知何去何从。突然有一天,在南来北往的客人中看到了马廷英叔叔。”正是经由马廷英介绍,齐邦媛渡海来台,成为台大助教。

马廷英1899年生于辽宁省金县,是地质学家、古生物学家,是中国海洋地质科学的重要先驱。他年轻时曾留学日本,学习地质学。抗战初起,他放弃了在日本长达17年地质学者的工作,回国献身文化报国。1945年抗战胜利、台湾光复后,马廷英奉命去台湾,成为“接收大员”之一,负责接收台湾教育机构,一起接收了日本的台北帝国大学,重建了台湾大学,他在地质系当教授,后出任系主任。

马廷英自1937年起,每次到南京以及后来到重庆,都住在齐邦媛家。“因他一直单身,我母亲特别照顾他的衣食。他身躯壮硕,笑声洪亮,我们全家都很喜欢与他亲近。他曾带给我一小袋我一生第一次看到的海贝蚌壳,讲他去海底探测珊瑚礁的故事,很给我们开眼。他到四十岁才结婚。生了一儿一女,男孩马国光,笔名亮轩。在台北长大成为作家。”

马国光是知名作家,以笔名亮轩名世。亮轩著作《青田街七巷六号》《风雨阴晴王鼎钧》《飘零一家:从大陆到台湾的父子残局》,影响都很大。马国光儿子马世芳,是台湾知名的音乐人。

亮轩《青田街七巷六号》台湾版封面。

我曾穿过大树掩映的台北青田街,特意前往七巷六号拜访过。那是一座日式庭院,日据时代由“台北帝国大学”足立仁教授于1931年建成,足立仁来自北海道札幌市。台湾光复后,该庭院由马廷英教授购得,成为作家亮轩儿时的家园。台湾作家琼瑶处女作《窗外》改拍电影时,也借用了这里的场景。

1947年,齐邦媛正处23 岁的芳龄,作为一名外省单身女子,抵达“二二八事件”后的台湾。发生于1947年2月28日“二二八事件”,是台湾省人民反专制、反独裁、争民主的群众运动。

对于“二二八事件”,我曾在《陈仪悲歌》一文中有过详细介绍(详见《历史学家茶座(2014第三辑)》,山东人民出版社2014年12月第1版)。陈仪是国民党军政大员,曾两次赴日本留学。1945年8月,受蒋介石之命,陈仪赴台就任光复后的台湾首任行政长官。“二二八事件”,则成了陈仪从政生涯的一次“滑铁卢”,他不得不回到大陆任职。之后因涉嫌鼓动起义,被秘密扣押,辗转押解至台北,于1950年6月18日被杀于台北刑场。陈仪是国共内战的一个缩影。

台湾著名导演侯孝贤执导的电影《悲情城市》,背景就是“二二八事件”。

齐邦媛初到台北,一开始就借住在马廷英叔叔在青田街的家。她的描述是:“一条条窄窄的巷子,日式房子矮矮的墙和木门,门不须敲,推开就进去了。有个小小的日式庭院,小小的假山和池子,像玩具似的,倒是沿墙一排大树有些气派……”

齐邦媛在台湾有了人生第一份正式的工作,其实刚开始时她老想着回大陆,那时年轻单纯的她,哪能想到后来南渡与北归的巨大区别?

而“真正让我留下来的,是到外文系看到一堆一堆的洋书”——台大历史系郭廷以教授是她父亲的朋友,劝她留下帮外文系整理那些散满两室的书,自己也可以静下心看看书。“郭伯伯正好要退掉台大温州街的一间单身宿舍,搬到家眷宿舍。他去和总务处说,把那间宿舍拨给我住,可以安定下来,走路上学也很近。”有了自己的一间宿舍,齐邦媛在台北安心地安顿下来。

这时已是1948年,齐邦媛在武大校友会上与电机系学长罗裕昌相遇,当时罗裕昌在台湾铁路局工作,是台湾第一代公务员。罗裕昌对齐邦媛一见钟情,“据他日后告知,当天他在校友会看到我,下定决心要娶我回家”。罗裕昌来到齐邦媛的新宿舍看过后,回去拿来一床厚重的日式榻榻米用褥子,一把水壶,一个暖水瓶,两个杯子和一个搪瓷脸盆。“并且在小小的公用厨房给我烧了第一壶开水,灌在暖瓶里……”

两人相恋后,于10月返回上海,由父母主持,在新天安堂基督教会举行婚礼。之后夫妻返台。

齐邦媛在台湾的生活,与常人无异:教书、结婚、生子、教学、翻译、写作,用齐邦媛自己的话说“过得算不错”。那是一种平静的快乐,时光会流出一条宽广的河。

婚后他们安家在台北市大安区丽水街38号,那是台铁的房舍。罗裕昌后来担任了台铁总工程师、副局长职务。夫妻俩在这里住了40多年,直到2008年搬出,房舍返还给台铁。

之后,台湾一批文化人发出声明,吁请文化部将齐邦媛故居及同栋大楼列为历史建筑,成立台湾文学馆北馆,并将齐邦媛故居规划为“齐邦媛文学室”。对此,齐邦媛登报发出声明,明确表示不同意。齐邦媛公私分明、干净利落、毫不恋栈。

丽水街这条街我也是特意去过的,这一带的街道以大陆浙江南部城市地名来命名的,青田街、温州街、金华街、永康街、泰顺街等等皆是,而我的家乡就在丽水市青田县。

大陆与台湾,本来就是一家。

G.师者

在台湾,齐邦媛并不是专业作家,她的身份是大学教授。

齐邦媛6岁离开故乡到南京;1938年11月底,她由父亲带往重庆,就读南开中学。1943年,齐邦媛考入了内迁至四川乐山的武汉大学,开始念的是哲学系,一年后转入外文系,受教于朱光潜、吴宓、钱穆、戴镏龄、田德望、缪朗山等先生。

每次回顾朱光潜、吴宓、钱穆这些大学老师,齐邦媛总是满怀深情,她说自己最大的受益,就是培养了文化的“品味”。

抗战时念大学,那时多么不容易!“没有内在的平静,没有外在的安宁”。但是,对于当时的艰困,朱光潜上课时“一字不提”只是安静地讲他的诗篇。

《巨流河》中记述了这个细节:有一天,朱光潜先生讲到华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》,写一个妇女,独子7年无音讯;他读到“天上的鸟儿有翅膀,链紧我们的是大地和海洋”,说中国古诗有相似的“风云有鸟路,江汉限无梁”之句,此时竟然语带哽咽。那是南北朝诗人谢朓的诗句,意即“风云之间鸟儿还能展翅飞翔,江汉阻隔却没有可走的桥梁”。

朱先生稍微停顿,又继续念“if any chance to heave a sign,they pity me,and not my grief(若有人为我叹息,他们怜悯的是我,不是我的悲苦)”,随即“老师取下了眼镜,眼泪流下双颊,突然把书合上,快步走出教室,留下满室愕然,却无人开口说话”。齐邦媛说,“也许,在那样一个艰困的时代,坦率表现感情是一件奢侈的事,对于仍然崇拜偶像的大学三年级学生来说,这是一件难于评论的意外,甚至是感到荣幸的事,能看到文学名师至情的眼泪。”

“即使是最绝望的诗也似有一股强韧的生命力”,齐邦媛说,“人生没有绝路,任何情况之下,‘弦歌不辍’是我活着的最大依靠。”

在台湾学界和文坛,齐邦媛被尊称为“永远的齐老师”。1950年6月,因丈夫罗裕昌调任铁路局台中电务段长,齐邦媛也调往台中市工作。她向台大辞职时,前一任的系主任王国华教授说,“Miss齐,没有人在台大辞职。”但齐邦媛一生工作皆随夫转移,挥挥手作别台北的云彩。她先是到台中一中任教高中英文,之后在1958年至地处台中市的中兴大学任讲师,直到1967年随夫调差,迁回台北。在台中,她一住17年。

迁回台北后,1968年年初,齐邦媛赴美国印第安纳大学,进修比较文学。1969年齐邦媛又返回中兴大学,出任新成立的外文系系主任。这是齐邦媛白手起家,推动、促成、创办、奠基的系,按约定任职满3年后,她辞职回台北,“我是万分不舍,一草一木都似说着离情”。

之后,齐邦媛长期在台湾大学任教,1988年从台大荣休,之后一直受聘为台大荣誉教授。此外,她曾任美国圣玛丽学院、旧金山加州州立大学访问教授,以及德国柏林自由大学客座教授。

台湾大学校门口。 徐迅雷摄于2016年1月

齐邦媛一生倾注于中西文学的教学、研究,不仅引介西方文学,同时将台湾代表性的文学作品英译推介予西方世界,致力于推动台湾文学的发展和传播。

2019年2月25日,美国印第安纳大学在台大颁授齐邦媛荣誉博士学位,源于1968年齐邦媛到印大进修学习。齐邦媛十分珍惜这次读书的机会,不顾性命地修了6门主课,如饥似渴地学习钻研,取得优异成绩。然而,在即将获得硕士学位之时,却因出国期限已满,她不得不放弃机会,抱憾归国。印第安纳大学能够想到给齐邦媛补上荣誉博士学位,亦可见对学者的尊重。

齐邦媛长期执教的台湾大学,当然是台湾最好的大学。而“蓬勃发琼岛,气象见中兴”的中兴大学其实也很不错,属于“中”字头的公办大学之一。两所大学我都曾去拜访过。台湾著名诗人郑愁予就是毕业于中兴大学,《巨流河》中引用了他的名诗《错误》中的名句:“我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人,是个过客”。郑愁予来杭州纯真年代书吧做新书分享的时候,我们有过交流,还曾一起共进晚餐。

台中的中兴大学校园,这块刻字巨石留给我深刻印象。 徐迅雷 摄

中信出版集团于2019年出版“华语文学60年·散文精选”之《岁月慈悲》一书,书中收录齐邦媛的散文《一生中的一天》,源自2004年台湾尔雅出版社出版的《一生中的一天》一书。齐邦媛记述了“我一生所授的最后一堂课”,下课了,“三言两语,平静地走下讲台。我终于无泪地做了这一场割舍……”

齐邦媛本身是师者,是学者,本色不变。如今不难看到,在一些地方,学者被权力收购之后,只能硬装着像学者。齐邦媛一直很纯粹,她甚至都不会上网,和外界联系主要靠写信。她笑言:“学生们都说我是‘恐龙’,不会用电脑也不会上网。”在我看来,这恰恰是保持了学者本色。

1960年代,台湾著名诗人、作家余光中提出“学者散文”的概念。2003年,大陆的大象出版社出版了一套很精彩的《世界华人学者散文大系(全10册)》(何宝民主编)。彼时《巨流河》尚未开始写作,否则也应节选入书。学者散文,学者创作,是中国现代散文的一个重要分支;兼备才情与理趣,既具文学的审美价值,又具学术的文化内涵,《巨流河》是代表作。

H.出版

京城三联书店原总编辑李昕,在《一生一事——做书的日子(1982-2022)》(上海三联书店2024年3月第1版)一书中,专门有一节《台湾女作家齐邦媛》,讲述了主持出版该书简体字版的来龙去脉。

王德威是齐邦媛的学生,毕业于台湾大学外文系,先后在台湾大学外文系、哈佛大学东亚语言文化系、哥伦比亚大学东亚语言文化系担任教职,是知名的中国文学评论家。正是他在2009年将《巨流河》介绍给三联编辑的。

《巨流河》台湾繁体字版,由台北远见天下文化出版股份有限公司于2009年7月问世,一时间洛阳纸贵。地处台北松江路的“天下文化”是台湾挺不错的出版单位,我除了《巨流河》还买过他们出版的《传灯——星云大师传》《钱煦回忆录》等书。

台湾版《巨流河》封面。

李昕捧起来自台湾的繁体字版《巨流河》,便不能释手。“作品是一个大时代的真实写照,作者以自己一家两代人的人生经历为线索,以女性特有的敏感和细腻,勾勒出纵贯百年、横跨两岸的历史图景。作者的文笔温婉深沉,含蓄内敛,写人叙事,情貌毕肖。”他惊叹于齐邦媛的家国情怀、作品的微言大义,“它是感性的,充满着感情,但更是理性的,倾注着深邃的思考。对于我们,它提供了一个新的视角,打开了反思历史的另一扇门。”

《巨流河》简体字版出版后,齐邦媛说:“大陆媒体问我最多的问题,就是简体字版出版以后删减有多少?我可以告诉你,删减其实不多,不到一万字。被删部分,基本上我都是认可的。”对此,也有网友说得有点过火:“出书删删删,只能出‘太监版’,难道非太监不能在这片土地上生存?”

三联书店出版《巨流河》,是个完全正确的决定;《巨流河》成了畅销书,此后一印再印,连印数版,两年内销量就接近20万册。随后《巨流河》还推出了日文版,在日本也引起许多反响。

大陆三联书店老版本《巨流河》封面。

但是,后来很遗憾,三联书店却放弃出版《齐世英口述自传》简体字版。李昕总编辑反思整个过程,感到后悔了。另一家出版社——中国大百科全书出版社很快把它收入一套口述史丛书,在2011年出版了。“今天想来,或许是我过分追求完美而求全责备了。因为《齐世英口述自传》尽管截止到1949年,但它的史料价值仍然是值得重视的。”

李昕说,“我对齐世英也早有一些了解,知道此人晚年内心有诸多痛苦,颇多醒悟,他对国民党其实有着深刻的反思。比如,他曾经对李敖说:‘国民党革军阀的命,革了这么多年,其实国民党还不如军阀。’”

2014年,在齐邦媛90岁时,台湾天下文化出版《洄澜:相逢巨流河》,作为纪念。这是一本众多知名作家合著的书,是《巨流河》回响的纪念文集,由齐邦媛本人编著。全书分为评论、访谈、来函三个部分,从千篇文字中精选近百篇,其中包括王德威的《如此悲伤,如此愉悦,如此独特》、王鼎钧的《一九四九三棱镜》、简媜的《一出手,山河震动》、陈文茜的《齐邦媛的历史巨河》、林文月的《巨流河到哑口海的水势》、韩福东的《“我现在还有一个精神在”》等等,琳琅满目。

台湾举办了新书发表会,包括前“行政院长”郝柏村、作家白先勇和龙应台、知名人士陈文茜等都出席了,他们一起向“永远的齐老师”致敬。齐邦媛在会上表示:“《洄澜》的重点是相逢,人生中这样的相逢很难得。”陈文茜则狠批日本侵略者,沉痛呼吁:“在此时更应重读《巨流河》,重新检视人类历史的普世价值,杀人、侵略都是不对的。”

2016年1月,大陆三联书店出版了《洄澜:相逢巨流河》简体字版。是的,“如千川注入江河,洄澜激荡”;但愿那浪花再起,恰似你的温柔……

大陆三联书店版《洄澜:相逢巨流河》封面。

I.评价

波涛滚滚的巨流河,已然化为静静的巨流河。

老一代人,留下一部部回忆录,或者口述实录,永远都很重要。个人史或家族式的自传,也往往会倾向于美化自己亲友,不免会有“失之偏颇”之处,但不能因为这个尽人皆知的“通病”而没有个人回忆录。

“传记的根本悖论是:只有通过选择才能得到完整。”传主的一生很长,传记不可能面面俱到,“利己化选择”和“零碎的统一性”也就成了传记文体的特点。大时代下的私人记忆,不是“自然流”的日记视角或他人的评传视角,而是个人的回忆视角,对人物陟罚臧否时,往往会有失公允,只是程度不同而已。

在《巨流河》中,齐邦媛的父亲齐世英是关键人物之一,书中的书写与评价,引发不同人的不同看法,见仁见智,有人认为过于美化了。

齐世英是满族人,年轻时留学日本和德国,效力奉军郭松龄部期间,参与兵变,倒戈张作霖;郭松龄兵败后遭诛,齐世英命大,成功出逃,最终流亡关内。齐世英成了少帅张学良的宿敌,后来因为“西安事变”,张学良被蒋介石长期囚禁。齐世英曾是国民党东北地下抗日活动的负责人,到了台湾之后,晚年他与老蒋也尿不到一个壶里。

洪流滔滔,人事浮沉。“父亲一生历经大格局与大挫败,从未在人前人后怨叹个人得失,唯有对报国志业的幻灭耿耿于怀。”这是齐邦媛认知、评价父亲的基点。

齐邦媛生长于权力家庭,属于那个时代的“既得利益者”,情感和本心本性上,自然是支持官僚权力结构的;所以在武汉大学读书时,她对民间运动也是保持距离,且有微词——“左倾教师”闻一多他们激越的群众运动,给她带来很大的“困惑与悲愤”;她对左派分子、左倾团体、左派阵营总是保持警惕。

抗战胜利后的1947年,齐邦媛在珞珈山武汉大学的青春留影(详见《巨流河》)。

一部著作的优点往往也是它的缺点。《巨流河》不可能是十全十美的。这里辑录部分“众说纷纭”的评价,以资参考:

陈文茜评价:“她写得如此不着情绪,我却看得惊心汗颜。那一段我们误以为熟稔的历史,原来埋葬了那么多不同人物、不同角落的悲剧。而每个人,却以为自己的悲剧,在那个年代,只是唯一。”

白先勇表示:“《巨流河》提醒我们,东北曾在中国担任重要而痛苦的角色。历史只有真相,没有政治,历史深深在民众心中,要把历史磨掉或改写都会注定失败。”

学者评价:“一本书的底色和气魄,应该首先来源于它的名字,就像这本《巨流河》。从它初次登场进入我们的视野,就如同一道磅礴的奔流,激荡喷发出这部民族史诗的血与泪。”

学者评价:“《巨流河》等类似的著作,给我们带来了些许慰藉。他们都是平凡之人,但他们的文字却能超脱自身的苦难,在命运的变迁和知识的积累中逐渐形成对时代的洞见力和观察力。这种力量不仅在于那些虚幻而庞大的家国理想,而是源自人性需求最内在的本质,它回归古典传统,接续现代价值。”

学者评价:“《巨流河》是一部悲欣交集的个人回忆录,它记录了二十世纪中华民族艰辛而回肠荡气的时代变迁。《巨流河》的文字有意识地选择平淡无奇,力图摒弃主观激烈的煽情,代之以客观冷静的叙事。但细味其中,作者恰到好处的形容词、画龙点睛的景物描写、独特的植物意象,为《巨流河》的成功打下了坚实的基础。”

读者和网友的评价就更多了:

——《巨流河》呈现了大时代的表情、呼吸与体温。

——厚重的《巨流河》,以近代中国的苦难、不屈、不幸用家族史的视角再现,它是我们共同的家族史!

——这是一个时代的情绪记录,一个家族的故事回忆。作者的感情真挚深沉而细腻,用邃密通透、深情至性、字字珠玑的笔力,记述纵贯百年、横跨两岸的大时代故事。

——《巨流河》叙事方式是内敛又深沉的,哀而不伤。齐邦媛以“诗的真理”来写这群人,“下笔时如此悲伤,却也如此愉悦”,尤显出一份高贵的尊严,就像她在颠沛流离的岁月中,力求用诗歌来寻求心灵慰藉一样。

——这边的民国史过于脸谱化,《巨流河》稍好一点就有了反差感。这种一手回忆录,重要的也不是史料价值,而是一种时代情绪。

——读了《巨流河》这本书,你终于明白,我们为什么需要知识分子。

……

在我看来,《巨流河》引发争议也正常,但这本著作无论如何都是独特的。只有一个齐邦媛,只有一本《巨流河》。《巨流河》也是真诚的、温暖的。它是散文,有诗意的长篇散文,不是历史学著作;而且是作者80岁高龄之后开始写下来的,作者本身也不是专业作家,有缺点也正常,世上完美的东西其实也不多,不要有太多的苛求。

一个时代的东北作家,我最爱的当然是萧红,萧红的天才与独特,是无法比拟的,她的小说其实都可以看作是散文,独一份的散文;《麦场》就是散文化的标题,胡风当年改作《生死场》,那才成为典型的小说书名。《生死场》是“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎”的一幅“力透纸背”的图画。与齐邦媛相似,萧红的作品也是“在场主义”文学。

每人都在书写自己的历史,大家也应善待他人的历史。

J.身后

在生命的最后时期,齐邦媛其实已很委婉地与亲友告别。

作为齐邦媛的好友,陈文茜也想找一群志同道合的朋友,建立“齐邦媛文学史馆”,赞助者也找到了,地点也有着落了,但齐老师却回复“千万不可”,认为人间百苦之源,一是命运,一是名利,而人之所以败坏,一是为名,一是为利;书写“巨流河”乃毕生难忘的回忆,绝不是为了“文学”作家之名。

有齐邦媛、有《巨流河》是最重要的,有没有“齐邦媛文学史馆”还真不重要。齐邦媛已把《巨流河》等著作手稿、文友书信、翻译作品等,全部捐赠给台湾大学,她只是希望有更多年轻人阅读《巨流河》,了解“我们这一代人对教育、读书的想法。”

齐邦媛曾参与鼓吹催促的“国立文学馆”,2003年终于在台南设立,经“立法院”改名为“国立台湾文学馆”。我曾去参观过,那馆舍是一座拥有百年历史的古迹,前身为日治时期的台南州厅,落成于1916年。一度年久失修,自1997年开始修复,竣工后面貌焕然一新。在台湾文学馆给齐邦媛留一个角落,那是很好很有必要的。

“复杂的痛苦,简单的快乐,就是一生。”亮轩在阐述《青田街七巷六号》写作意图时说得好,“只有记忆才是真正的存在,只有一件事可以确定:我们都是过客。”

齐邦媛接受大陆《三联生活周刊》访问,是一笔一划手写的书面答复,在最后她写了一段语重心长的话:

“我希望中国的读书人,无论你读什么,能早日养成自己的兴趣,一生内心有些倚靠,日久产生沉稳的判断力。这么大的国家,这么多的人,这么复杂,环环相扣的历史,再也不要用激情决定国家及个人的命运;我还盼望年轻人能培养一个宽容、悲悯的胸怀。”(详见《三联生活周刊》2012年第3期)

“再也不要用激情决定国家及个人的命运”,这是多么委婉而深刻的话!陈文茜则说了一句更形象也更沉重的话:“书如堆叠之枯叶,每个段落都是中国人的哀痛!”

历史需要补课,人类需要和平,今后不要再兄弟相争。让选票代替子弹,因为“票决”远比“枪决”高明和文明。

(作者系《日本华侨报》专栏作家、香港新闻社日本分社特约评论员)

|